Jazz. Schule. Medien.

edited by Wolfram Knauer

Hofheim 2010 (Wolke Verlag)

256 Seiten, 24 Euro

ISBN: 978-3-936000-92-4.

Das neueste Buch des Jazzinstituts Darmstadt trägt den Titel “Jazz. Schule. Medien.” und befasst sich mit verschiedenen Aspekten von Jazzvermittlung. In einem ersten Block geht es dabei darum, welchen Stellenwert Jazz im schulischen Unterricht besitzt, wie er in Lehrpläne eingebaut werden kann, welche pädagogischen Ansätze sich mit jazz-affinen Themen verbinden lassen, worauf die Musiklehrerausbildung achten muss, um Jazz und Popularmusik an Allgemeinbildenden Schulen gezielt einsetzen zu können. In einem zweiten Block wird aus unterschiedlichen Sichtweisen der Stellenwert diskutiert, den Jazz in den tagesaktuellen Medien besitzt, also in Tageszeitungen, Blogs etc. Schließlich kommen auch Jazzmusiker selbst zu Wort, die über Strategien berichten, ihr Publikum zu erreichen, in einer Zeit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne Lust auf die Konzentration machen, die der Jazz verlangt, Neugier zu wecken auf das spontane Experiment der musikalischen Improvisation.

Das neueste Buch des Jazzinstituts Darmstadt trägt den Titel “Jazz. Schule. Medien.” und befasst sich mit verschiedenen Aspekten von Jazzvermittlung. In einem ersten Block geht es dabei darum, welchen Stellenwert Jazz im schulischen Unterricht besitzt, wie er in Lehrpläne eingebaut werden kann, welche pädagogischen Ansätze sich mit jazz-affinen Themen verbinden lassen, worauf die Musiklehrerausbildung achten muss, um Jazz und Popularmusik an Allgemeinbildenden Schulen gezielt einsetzen zu können. In einem zweiten Block wird aus unterschiedlichen Sichtweisen der Stellenwert diskutiert, den Jazz in den tagesaktuellen Medien besitzt, also in Tageszeitungen, Blogs etc. Schließlich kommen auch Jazzmusiker selbst zu Wort, die über Strategien berichten, ihr Publikum zu erreichen, in einer Zeit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne Lust auf die Konzentration machen, die der Jazz verlangt, Neugier zu wecken auf das spontane Experiment der musikalischen Improvisation.

Die in diesem Band enthaltenen Beiträge entstanden aus Anlass des 12. Darmstädter Jazzforums im September 2011, das der theoretischen Diskussion über Jazzvermittlung auch einige praktische Workshops und Konzerte zur Seite stellte. Mit der Publikation wollen wir den Leser mit in den Diskurs darüber einbinden, wie der Jazz auch in Zukunft ein breites Publikum erreichen kann, ohne sich zu verbiegen, ohne seine kreative Freiheit dreinzugeben.

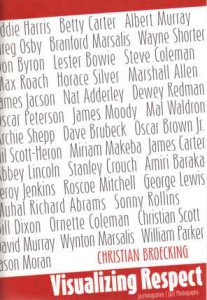

Zu den Autoren zählen namhafte Forscher, Pädagogen, Journalisten und Musiker wie etwa Christian Broecking, Sigi Busch, Ralf Dombrowski, Bernd Hoffmann, Julia Hülsmann, Reinhard Köchl, Hans-Jürgen Linke, Angelika Niescier, Florian Ross, Michael Rüsenberg, Jürgen Terhag, Walter Turkenburg, Joe Viera, Nils Wülker und andere.

Jazz. Schule. Medien.

(Jazz School Media)

edited by Wolfram Knauer

Hofheim 2010 (Wolke Verlag)

256 Seiten, 24 Euro

ISBN: 978-3-936000-92-4.

The latest book from the Jazzinstitut Darmstadt is titled “Jazz. Schule. Medien.” (Jazz. School. Media.) and deals with different aspects of bringing jazz to both a general and a young audience. The first part of the book looks at educational aspects, asks how to integrate jazz in a school curriculum, which pedagogical approaches can be linked to jazz-related themes, what to watch out for at teacher training in order for teachers to be able to use jazz and popular music effectively in school. A second part of the book discusses how jazz is seen and reported about in (German) daily newspapers, Blogs etc. And finally, musicians themselves have a say and talk about their strategies to reach their audience, how in a time of short attention span they whet their listeners’ appetite for the concentration which jazz often needs, how they raise the curiosity of their audience for the spontaneous experiment of musical improvisation.

The book’s chapters have originally been written as papers for the 12th Darmstadt Jazzforum in September 2011, a conference which also featured workshops and concerts. With the book publication we invite the reader to participate in a discourse about how to reach a broader audience for jazz while staying true to oneself, keeping one’s creative freedom.

Among the authors are established scholars, educators, journalists and musicians such as Christian Broecking, Sigi Busch, Ralf Dombrowski, Bernd Hoffmann, Julia Hülsmann, Reinhard Köchl, Hans-Jürgen Linke, Angelika Niescier, Florian Ross, Michael Rüsenberg, Jürgen Terhag, Walter Turkenburg, Joe Viera, Nils Wülker and others.

“Jazz. Schule. Medien.” is a German language publication throughout!

Deutsche Jazzfotografen: Karlheinz Fürst

herausgegeben von Monika Fürst

Neckargemünd 2012 (Männeles Verlag / Jazzinstitut Darmstadt)

216 Seiten, 24,90 Euro

ISBN: 978-3-933968-20-3

Geschichtsträchtig, aber dennoch zeitlos modern… So könnte man die Aufnahmen des deutschen Jazzfotografen Karlheinz Fürst charakterisieren. Noch jenseits digitaler Bearbeitung dokumentierte Karlheinz Fürst im Auftrag von Joachim Ernst Berendt in den Jahren 1958 bis 1963 wichtige Kapitel deutscher Jazzgeschichte mit regionalem Kolorit.

Geschichtsträchtig, aber dennoch zeitlos modern… So könnte man die Aufnahmen des deutschen Jazzfotografen Karlheinz Fürst charakterisieren. Noch jenseits digitaler Bearbeitung dokumentierte Karlheinz Fürst im Auftrag von Joachim Ernst Berendt in den Jahren 1958 bis 1963 wichtige Kapitel deutscher Jazzgeschichte mit regionalem Kolorit.

Karlheinz Fürst gehörte von Anfang an zu den fotografischen Pionieren in dem kompromisslosen Verzicht auf Blitzlicht zugunsten des künstlerischen Ausdrucks. Die auf den ersten Blick scheinbare Unschärfe und Grobkörnigkeit etablierte sich unter den künstlerischen Fotografen schnell zu einem ausgesuchten Stilmittel.

Aus Anlass einer Ausstellung im Jazzinstitut Darmstadt erschien nun der zweite Band der Reihe “Deutsche Jazzfotografen” mit Fotos von Karlheinz Fürst. Der von der Tochter des Fotografen Marion Fürst in Zusammenarbeit mit dem Jazzinstitut Darmstadt herausgegebene Band “Deutsche Jazzfotografen: Karlheinz Fürst” ist 216 Seiten stark und enthält neben den ausdrucksstarken Fotos aus den 1950er und frühen 1960er Jahren einen sehr persönlichen Aufsatz der Herausgeberin sowie einen kenntnisreichen Rückblick auf die deutsche Jazzszene jener Zeit von Matthias Spindler.

(Doris Schröder / Wolfram Knauer, Dezember 2012)

Lennie Tristano. C-Minor Complex

von Marco Di Battista

Raleigh/NC 2012 (Lulu Enterprises)

80 Seiten, 10,00 Euro

ISBN: 978-1-291-08480-1

www.marcodibattista.com

Lennie Tristanos Aufnahme von “C-Minor Complex” vom Herbst 1961 ist eine musikalische tour-de-force, ein hervorragendes Beispiel für Tristanos Fähigkeit in Linien zu denken und zu musizieren. Der italienische Pianist Marco di Battista hat sich Tristanos Aufnahme als Musterbeispiel seiner Annäherung an sein musikalisches Vorbild genommen.

Lennie Tristanos Aufnahme von “C-Minor Complex” vom Herbst 1961 ist eine musikalische tour-de-force, ein hervorragendes Beispiel für Tristanos Fähigkeit in Linien zu denken und zu musizieren. Der italienische Pianist Marco di Battista hat sich Tristanos Aufnahme als Musterbeispiel seiner Annäherung an sein musikalisches Vorbild genommen.

Im ersten Kapitel stellt er den historischen Kontext vor, aus dem heraus Tristanos Kunst zu verstehen ist. Kapitel 2 verweist auf musikalische Einflüsse (und lässt auch die italienische Herkunft der Familie nicht unerwähnt). Im dritten Kapitel verfolgt die Battista die musikalische Karriere des Meisters, um in den Kapiteln 4 bis 6 zur formalen und harmonischen Analyse des “C-Minor Complex” zu kommen. Er hebt den Anschlag hervor und verweist auf die harmonischen Bezüge zu “Pennies from Heaven” bzw. Tristanos eigenem “Lennie’s Pennies”. Die gleichmäßige Rhythmik erinnert ihn an den gleichmäßigen Puls, der beispielsweise englischer Renaissancemusik von William Byrd und anderen zugrundeliegt. Seine harmonische Analyse benennt besondere Alterationen, aber auch Unterschiede etwa zu “Lennie’s Pennies”. Insbesondere interessiert ihn dabei das Ineinandergreifen von Polyrhythmik, harmonischem Verlauf und melodischer Erfindung.

Das Buch schließt mit einer Komplett-Transkription der fünfeinhalbminütigen Aufnahme.

Wolfram Knauer (Dezember 2014)

Doc. The Story of a Birmingham Jazz Man

von Frank ‘Doc’ Adams & Burgin Mathews

Tuscaloosa/AL 2012 (The University of Alabama Press)

267 Seiten, 34,95 US-Dollar

ISBN: 978-0-8173-1780-5

Frank Adams gehört zu den Musikern des Jazz, die vielleicht allein deshalb keine große Karriere machten, weil sie sich nie entscheiden konnten, in die großen Jazzstädte zu ziehen. 1928 in Birmingham, Alabama, geboren, spielte der Klarinettist und Saxophonist zwar mit Jazzgrößen wie dem jungen Sun Ra (als dieser noch Sonny Blount hieß) und in den 1940er Jahren sogar eine kurze Weile mit Duke Ellingtons Orchester, blieb, abgesehen von seinen Studienjahren an der Howard University in Washington, ansonsten aber die meiste Zeit in seiner Heimatstadt. Sogar ein Angebot der Count Basie Band lehnte er ab, weil er sich lieber um seine Familie und seine Schüler kümmern wollte. In Birmingham, Alabama, ist Frank Adams seit langem eine Jazzlegende und in der Community so beliebt, dass er allgemein nur mit seinem Spitznamen “Doc” gerufen wird.

Frank Adams gehört zu den Musikern des Jazz, die vielleicht allein deshalb keine große Karriere machten, weil sie sich nie entscheiden konnten, in die großen Jazzstädte zu ziehen. 1928 in Birmingham, Alabama, geboren, spielte der Klarinettist und Saxophonist zwar mit Jazzgrößen wie dem jungen Sun Ra (als dieser noch Sonny Blount hieß) und in den 1940er Jahren sogar eine kurze Weile mit Duke Ellingtons Orchester, blieb, abgesehen von seinen Studienjahren an der Howard University in Washington, ansonsten aber die meiste Zeit in seiner Heimatstadt. Sogar ein Angebot der Count Basie Band lehnte er ab, weil er sich lieber um seine Familie und seine Schüler kümmern wollte. In Birmingham, Alabama, ist Frank Adams seit langem eine Jazzlegende und in der Community so beliebt, dass er allgemein nur mit seinem Spitznamen “Doc” gerufen wird.

Frank Adams Autobiographie erzählt verschiedene Geschichten. Da geht es zum einen um einen Musiker, dem die Einbindung seiner Kunst in die Community immer am Herzen lag. Da geht es zum zweiten um die schwarze Gesellschaft in den tiefen Südstaaten, wo Adams’ Vater seine eigene Zeitung, den Birmingham Reporter herausgegeben hatte und die Familie eine hoch angesehene Stellung besaß. Es geht schließlich um die Erdung, die auch solche Musiker, die ihre Heimat verlassen, letzten Endes aus ihrer Herkunft erfahren, eine Erdung, wie Adams sie bei seinen Kollegen Blount (also Sun Ra) und Erskine Hawkins konstatiert.

Vor allem aber geht es um ihn selbst, um Frank Adams, der sich an seinen ersten Ton auf der Klarinette seines Bruders erinnert, ein G, und an eine eher unbeschwerte Kindheit in einer engen Familie, deren Bande mit seiner Großmutter bis fast an die Zeit der Sklaverei zurückreichten. Diese habe immer, wenn ihm etwas gelungen sei, gesagt, “No ladder child could do better”, und erst viel später sei ihm aufgegangen, dass “ladder” für “Mulatto” stand und sie ihn loben wollte, dass er als schwarzer Junge besser gewesen sei als ein hellerer Mulatte, die allgemein für klüger gehalten wurden. Der Rassismus war eben etwas, was damals wie heute nicht nur das Verhalten der Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft bestimmte, sondern auch ihr eigenes Selbstverständnis.

Zur Musik kam Adams wie so viele andere Musiker seiner Generation durch die Kirche; eines der ersten Jazzkonzerte, an das das er erinnert, war das Duke Ellington Orchester. In der Lincoln Elementary High School erhielt er Unterricht beim Neffen von W.C. Handy und spielte bald darauf in der Band von Fess Whatley, einer lokalen Legende, der Musiker wie Erskine Hawkins und andere hervorgebracht hatte. Wenig später rief Sonny Blount bei seiner Mutter an und fragte um Erlaubnis, dass ihr Sohn in seiner Band spielen könne. Adams berichtet von Sun Ras Wohnung in Birmingham, von seinem musikalischen Ansatz, von der Art und Weise, wie er seine Musiker, von denen die meisten eh keine Noten lesen konnten, improvisieren ließ, wie er von ihnen erwartete, dass sie etwas von sich selbst in ihrer Musik preisgaben. Schon in der High School hatte Adams Gelegenheit, mit verschiedenen Revue-Truppen zu touren. Nach dem Schulabschluss erhielt er dann ein Stipendium an der Howard University in Washington, D.C. Nebenbei spielte er immer wieder Ersatzgigs im Howard Theatre oder in anderen Clubs der Stadt. In dieser Zeit buchte Jimmy Hamilton ihn als Ersatz für Hilton Jefferson, der sich das Bein gebrochen hatte, für das Duke Ellington Orchester.

1950 kehrte Adams nach Birmingham zurück und nahm eine Stelle als Grundschullehrer an, die er in der Folge 27 Jahre bekleidete. Er erzählt, wie er jetzt als Lehrer den jungen Schüler das weitergab, was er einst selbst von seinen Lehrern gelernt hatte. Nebenbei trat er in den Clubs der Stadt auf und berichtet von einigen der Musiker, die in seiner Band spielten, unter ihnen etwa der Bassist Ivory Williams und der Trompeter Joe Guy, der eine Weile Billie Holidays Ehemann war. Er berichtet über sein Privatleben, Frau und Kinder, sowie über die Bürgerrechtsbewegung, die insbesondere in den amerikanischen Südstaaten alles verändern sollte.

Doc Evans’ Autobiographie ist mehr als ein musikalisches Fallbeispiel. In Zusammenarbeit mit Burgin Mathews gelingt es ihm, gelebte Geschichte erfahrbar zu machen. Er erzählt Hintergründe, die in vielen Jazzbüchern ausgeblendet werden, weil Realität Geschichte zu profan scheinen lassen kann. Das alles gelingt ihm in einem lockeren, sehr persönlich gehaltenen Ton, der die Lektüre seines Buchs zu einem Lesevergnügen werden lässt.

Wolfram Knauer (August 2014)

Creole Trombone. Kid Ory and the Early Years of Jazz

von John McCusker

Jackson/MS 2012 (University Press of Mississippi)

250 Seiten, 30 US-Dollar

ISBN: 978-1-61703-626-2

Kid Ory, meint John McCusker zu Beginn seiner Biographie, sei ein von der Jazzgeschichte zu Unrecht vernachlässigtes Brückenglied zwischen Jazzpionieren wie Buddy Bolden und späteren Jazzstars wie Louis Armstrong. Der Autor hat sich vor allem als Journalist und Fotograf für die New Orleans Times-Picayune einen Namen gemacht. Für sein Buch recherchierte er im Hogan Jazz Archive der Tulane University, konnte aber auch auf Manuskripte der Autobiographie Edward Kid Orys zurückgreifen, die ihm dessen Tochter Babette zur Verfügung stellte.

Kid Ory, meint John McCusker zu Beginn seiner Biographie, sei ein von der Jazzgeschichte zu Unrecht vernachlässigtes Brückenglied zwischen Jazzpionieren wie Buddy Bolden und späteren Jazzstars wie Louis Armstrong. Der Autor hat sich vor allem als Journalist und Fotograf für die New Orleans Times-Picayune einen Namen gemacht. Für sein Buch recherchierte er im Hogan Jazz Archive der Tulane University, konnte aber auch auf Manuskripte der Autobiographie Edward Kid Orys zurückgreifen, die ihm dessen Tochter Babette zur Verfügung stellte.

Kspan style=”font-size:10.0pt;font-family:”Arial”,”sans-serif”; mso-ansi-language:DE”>id Ory wurde 1886 auf der Woodland Plantation geboren, etwa 25 Meilen stromaufwärts von New Orleans. McCusker beschreibt die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf der Zuckerrohrplantage nach Abschaffung der Sklaverei. Er zeichnet die Herkunft der Vorfahren Orys nach, seines weißen Vaters, Sproß einer ehemaligen Sklavenhalterfamilie, sowie seiner Mutter, einer hellhäutigen Mulattin. Ory hatte sich selbst immer als Kreolen bezeichnet, was neben der Hautfarbe vor allem die Beschreibung kultureller Identität beinhaltete. Als Kind konnte er in den Gemeinden um sein Heimatdorf Kirchen- und Volkslieder hören, die meist auf Französisch gesungen wurden. James Brown Humphrey, der Leiter der Onward Brass Band, kam regelmäßig ins New Orleanser Hinterland, um den Brass Bands in den Dörfern und Plantagen ein ordentliches Repertoire zu vermitteln. All dies trug zur musikalischen Sozialisation Orys bei, der zuallererst Fan war, begeistert von der Musik, die er da hörte, die er mit Freunden nachsang, mit denen er außerdem archaische Zigarrenschachtelgeigen und -gitarren baute, während er sehnsüchtig darauf sparte, sich einmal ein richtiges Instrument leisten zu können.

Edward Orys Mutter starb, als er 14 Jahre alt war, sein Vater ein Jahr später. Der Junge lebte mit seinen Schwestern, arbeitete in einem Sägewerk und spielte in seiner Freizeit Gitarre. In einem Saloon ließ jemand den Hut herumgehen, als er den Blues spielte, und er stellte erstaunt fest, dass das Geld, das da reinkam, mehr war als er in zwei Monaten verdient hatte. 1905 reiste er zum ersten Mal nach New Orleans, wo er sich eine Ventilposaune kaufte. Die Stadt machte großen Eindruck auf ihn, noch mehr aber beeindruckte ihn sein erstes Treffen mit Buddy Bolden. McCusker beschreibt das musikalische Leben im New Orleans jener Jahre, Picknicks und Konzerte im Lincoln Park, Tanzveranstaltungen in der Masonic Hall, intensive Gottesdienste in den “Holly Roller”-Kirchen der Pfingstkirchler. Ory hörte alle möglichen Bands, aber die blues-getränkte Musik Boldens gefiel ihm am besten. 1907 zog er endgültig in die Mississippi-Metropole und schaffte es bald, seiner jungen Band ein Engagement im Lincoln Park zu verschaffen.

McCusker beschreibt die Spielorte für die Band, nennt Bandmitglieder wie Ed Garland und Johnny Dodds sowie Kollegen wie Freddie Keppard. Die Musikszene in New Orleans umfasste Brass Bands und Tanzorchester, Creole Bands, deren Mitglieder Noten lesen konnten, und Gut-Bucket Bands, die das nicht beherrschten. Zeitzeugen erzählen, dass es Ory, der sich 1909 eine Zugposaune gekauft und in der Folge seine Spieltechnik verändert hatte, damals gelungen sei, selbst einen Walzer “hot” klingen zu lassen. Die Stadt war reich Kneipen und Bordellen im Storyville-Viertel der Stadt; McCusker beschreibt die vielen “Charaktere”, und er stellt Orys eigene Aussage in Frage, ein Verhältnis mit Lulu White gehabt zu haben, der bekanntesten Zuhälterin vor Ort.

1913 hörte Ory Louis Armstrong in der Waisenhaus-Band, in der Satchmo damals seine ersten musikalischen Erfahrungen machte, und ließ ihn für ein paar Stücke einspringen. Um 1916 kam Joseph Oliver als Kornettist zu Ory, und gemeinsam entwickelten sie eine neue Art des Zusammenspiels, die sich erheblich von dem unterschied, was noch Buddy Bolden gemacht hatte. 1917 spielte die Original Dixieland Jazz Band ihre ersten Aufnahmen in New York ein, und McCusker erzählt entlang der ihm vorliegenden autobiographischen Notizen, wie das Bandkonzept der ODJB auch Ory beeinflusst habe. Das Rotlichtviertel wurde 1917 geschlossen; Oliver verließ die Stadt 1918, um nach Chicago zu gehen, und Ory ersetzte ihn durch den jungen Armstrong.

Neben der Schließung des Rotlichtviertels, neben dem allgegenwärtigen Rassismus im Süden und neben den besseren Löhnen, die man im Norden erzielen konnte, führt McCusker auch die Prohibition ins Feld, die die Kneipenszene in New Orleans verwandelte und vielen Musikern Auftrittsmöglichkeiten nahm. Ory blieb noch eine Weile, entschloss sich dann aber im August 1919 den Zug nach Los Angeles zu besteigen. Die nächsten sechs Jahre lebten er und seine Frau in Kalifornien, wo sie eine lebendige Musikszene entlang der Central Avenue in Los Angeles, aber auch an der Barbary Coast von San Francisco oder in Oakland vorfanden. Er arbeitete für die Spikes Brothers, Johnny und Reb Spikes, die damals wichtigsten Konzertorganisatoren an der Westküste, und spielte im Mai 1922 seine legendären ersten Plattenaufnahmen ein. 1925 frugen sowohl King Oliver wie auch Louis Armstrong bei Ory an, ob er nicht Lust hätte, ihren jeweiligen Bands beizutreten, die in Chicago spielten. Oliver brauchte Ersatz für seine Dixie Syncopators, und Armstrong einen regelmäßigen Posaunisten für seine Hot Five, die ja nur eine Studioband war. McCusker hört sich etliche der frühen Hot-Five-Aufnahmen an, und findet, dass es vielleicht gerade die archaische Rohheit Orys Posaune war, die diesen Aufnahmen ihren besonderen Charme verliehen. Daneben spielte der Posaunist mit Oliver und diversen anderen Bands und nahm außerdem Unterricht bei einem in Böhmen geborenen Posaunisten. Er ging mit Jelly Roll Morton und Johnny Dodds ins Studio und kehrte gegen Ende des Jahrzehnts zurück nach Kalifornien.

Hier hört McCuskers Geschichte auf, dem es vor allem um die prägende Zeit ging, jene Jahre, in denen Orys eigener Stil geprägt wurde und jene, in denen er dem Jazz seine eigene Prägung aufdrückte. Seltene Fotos ergänzen das Buch, kurze Auszüge aus dem autobiographischen Manuskript (das im Text selbst ebenfalls immer wieder länger zitiert wird) sowie die Lead Sheets für fünf von ihm nie aufgenommenen Kompositionen, unter anderem einem skurrilen Stück von 1942 mit dem Titel “Mussolini Carries the Drum for Hitler”.

“Creole Trombone” ist eine exzellente Studie zum frühen Jazz in New Orleans. John McCusker gelingt es sowohl Kid Orys Biographie in eine lesbare und nachempfindbare Linie zu bringen als auch dem Leser ein Gefühl für das Musikleben in New Orleans zu vermitteln, in dem Ory und andere Musiker seiner Generation ihr Auskommen finden mussten. Seine Mischung aus historischer Recherche, biographischen und autobiographischen Zitate sowie einem nüchternen, vorsichtig sich der Materie annähernden Stil, der jede Art von Heldenverehrung möglichst vermeidet, macht das Buch zu einer klugen Lektüre, die einen auch dort viel über die Musik lernen lässt, wo der Journalist McCusker über diese selbst eigentlich eher wenig schreibt.

Wolfram Knauer (Juni 2014)

Michel Petrucciani. Leben gegen die Zeit

von Benjamin Haley

Hamburg 2012 (edel)

288 Seiten, 29,95 Euro

ISBN: 978-3-8419-0174-3

Roberto Saviano, der italienische Journalist und Camorra-Jäger, beginnt das Buch über Michel Petrucciani mit einer kurzen, eindringlichen Biographie des Künstlers, der Schilderung einer Karriere, die es nicht geben dürfte, weil der Künstler mit der Glasknochenkrankheit doch eigentlich nie Klavier hätte spielen können, die aber umso eindringlicher war, weil er eben nicht als behinderter Virtuose, sondern als Vollblutmusiker anerkannt und bewundert wurde, wo immer er auftrat. Michel Petruccianis Sohn Alexandre schreibt im Vorwort über seinen Vater: “Er war lustig, lachte stets und war sehr gelassen. Obwohl ihm das Leben nicht gerade die besten Karten in die Hand gegeben hatte, um trumpfen zu können. (…) Er hat dem Leben diesen Humor und diese mitreißende Freude entrissen, die man in der Mehrzahl seiner Kompositionen erlebt.”

Roberto Saviano, der italienische Journalist und Camorra-Jäger, beginnt das Buch über Michel Petrucciani mit einer kurzen, eindringlichen Biographie des Künstlers, der Schilderung einer Karriere, die es nicht geben dürfte, weil der Künstler mit der Glasknochenkrankheit doch eigentlich nie Klavier hätte spielen können, die aber umso eindringlicher war, weil er eben nicht als behinderter Virtuose, sondern als Vollblutmusiker anerkannt und bewundert wurde, wo immer er auftrat. Michel Petruccianis Sohn Alexandre schreibt im Vorwort über seinen Vater: “Er war lustig, lachte stets und war sehr gelassen. Obwohl ihm das Leben nicht gerade die besten Karten in die Hand gegeben hatte, um trumpfen zu können. (…) Er hat dem Leben diesen Humor und diese mitreißende Freude entrissen, die man in der Mehrzahl seiner Kompositionen erlebt.”

Der Autor und Musikwissenschaftler Benjamin Haley begegnete Michel Petrucciani erstmals 1995, als er in kontaktierte, weil er seine Magisterarbeit über den Pianisten schreiben wollte. Aus dem Kontakt entstand eine Freundschaft und, spätestens nach dem Tod des Pianisten, das Verlangen, dessen Leben zwischen künstlerischem Wollen und den Problemen des Alltags zu schildern. Für die vorliegende Biographie griff Haley auf eigene und bereits publizierte Interviews mit dem Pianisten zurück, führte daneben aber auch viele Gespräche mit Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen Petruccianis.

Haley beginnt seine Erzählung mit der Schilderung, wie der vierjährige Michel seine Eltern durch sein außergewöhnliches Gehör davon überzeugte, ihm erst ein Spielzeugklavier, dann ein richtiges Instrument zu besorgen. Sein Vater baute dem wachstumsgestörten Jungen eine Konstruktion, mithilfe derer er die Pedale erreichen konnte und ermunterte ihn darüber hinaus, sein Talent zu pflegen. Der Vater liebte Jazz, und als er eine Musikalienhandlung eröffnete, stellte er sicher, dass es darin auch ein Musikzimmer gab, in dem Michel üben konnte. “Ich bin nicht besonders begabt”, erklärte Michel später, “ich habe meinem Instrument nur unheimlich viel Zeit gewidmet.”

Wie erzählt man die Biographie eines so kurz gelebten Lebens? Benjamin Haley hat sich entschlossen, sie in Episoden zu erzählen. Nach dem Kindheitskapitel folgt eines über Michels Freund Manhu Roche, der ihm ein Schlagzeugset baute und ihn auf etlichen seiner Reisen begleitete. Ein weiteres Kapitel ist den Begegnungen mit großen Musikern gewidmet, Kenny Clarke etwa, Aldo Romano, Barre Phillips, aber auch einigen seiner Agenten und Produzenten. Anfang der 1980er Jahre nahm ein amerikanischer Freund Petrucciani mit nach Kalifornien und führte ihn in die Künstlerszene Big Surs ein. Der Saxophonist Charles Lloyd, der ihn dort kennenlernte, war von Petruccianis Kunst so bewegt, dass er , der sein Instrument fünf Jahre lang kaum mehr berührt hatte, ein Comeback anging. Petrucciani war schnell auch in den USA als Duopartner gefragt, spielte mit Lloyd, mit Lee Konitz, mit Charlie Haden. Er zog nach New York, trat mit seinem eigenem Trio auf, begleitet aber auch beispielsweise die Sängerin Sarah Vaughan oder spielte mit Dizzy Gillespie, David Sanborn, Stan Getz und vielen anderen.

Haley erzählt etliche der Anekdoten, von viele um den Pianisten existieren. Wie dieser die Hells Angels in Kalifornien mit Absicht gereizt habe, um dann auf einem Motorrad vornedrauf eine Runde mitzudrehen. Wie er Whitney Houston im Flieger zur Grammy-Verleihung kennengelernt habe und ihr dann in ihrem Hotelzimmer vorgespielt habe. Wie Oscar Peterson ihn erst habe abblitzen, sich dafür Jahre später aber mit Tränen in den Augen entschuldigt habe. Es sind Geschichten eines Menschen, dessen Schicksal viele betroffen machte, dessen Musik sie aber noch viel mehr berührte. Es sind Geschichten eines rastlosen Lebens zwischen den USA und Europa, eines Künstlers, der sich der Musik geweiht hatte, der daneben aber frech und lebensfroh war, Frauen genauso liebte wie gutes Essen oder Wein, der seine Prominenz genoss, weil sie ihm zeigte, dass er den Erwartungen aller ein Schnippchen geschlagen hatte.

Haleys Buch behält dabei neben allem Biographischen einen zutiefst persönlichen Ansatz, ist einem Freund gewidmet, lässt den Leser hinter die Fassade blicken. Zum Schluss finden sich einige Briefe Petruccianis an seinen Freund Manhu Roche sowie ein Ausblick auf das Nachwirken des Künstlers, der auf dem Père Lachaise in Paris nur wenige Schritte von der letzten Ruhestätte Frédéric Chopins entfernt begraben liegt.

Und als Anhang hat sich der deutsche Verlag entschlossen Petrucciani-Interviews von Ben Sidran sowie von Karl Lippegaus hinzuzufügen, der außerdem eine kommentierte Diskographie beigibt. Lippegaus ist auch der Übersetzer dieses Buchs, das nicht nur Michel-Petrucciani-Fans ans Herz gelegt sei. “Leben gegen die Zeit” erzählt weit mehr erzählt als “nur” eine Musikergeschichte. Es erzählt von der Kraft der Musik, vor allem aber von der Kraft eines mutigen, trotzigen und starken Mannes.

Wolfram Knauer (Juni 2014)

Sound Diplomacy. Music & Emotions in Transatlantic Relations 1850-1920

von Jessica C.E. Gienow-Hecht

Chicago 2012 (University of Chicago Press)

333 Seiten, 30 US-Dollar

ISBN: 978-0-226-29216-8

Kulturdiplomatie scheint ein Thema zu sein, das erst im Kalten Krieg entwickelt wurde, tatsächlich aber spielten kulturelle Beziehungen schon viel länger eine wichtige Rolle im politischen Geschäft, wie Jessica C.E. Gienow-Hecht in ihrem Buch über die kulturellen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland belegt. Während Frankreich auf diesem Gebiet vor allem in den Bildenden Künsten reüssierte und England allein der Sprache wegen eng mit den USA verbunden war, fokussierte sich die deutsch-amerikanische Freundschaft in den von Gienow-Hecht untersuchten Jahren 1850 bis 1920 vor allem auf die klassische Musik, und innerhalb dieser insbesondere auf Sinfonieorchester und ihre Dirigenten. Die Autorin interessieren vor allem die Konnotationen, Emotionen also, die sich mit deutscher Musik verbanden, ein seltsames Konzept von Männlichkeit und Zivilisation, das, ihrer Analyse zufolge, zumindest einen großen Teil der euro-amerikanischen Identität stark prägte.

Kulturdiplomatie scheint ein Thema zu sein, das erst im Kalten Krieg entwickelt wurde, tatsächlich aber spielten kulturelle Beziehungen schon viel länger eine wichtige Rolle im politischen Geschäft, wie Jessica C.E. Gienow-Hecht in ihrem Buch über die kulturellen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland belegt. Während Frankreich auf diesem Gebiet vor allem in den Bildenden Künsten reüssierte und England allein der Sprache wegen eng mit den USA verbunden war, fokussierte sich die deutsch-amerikanische Freundschaft in den von Gienow-Hecht untersuchten Jahren 1850 bis 1920 vor allem auf die klassische Musik, und innerhalb dieser insbesondere auf Sinfonieorchester und ihre Dirigenten. Die Autorin interessieren vor allem die Konnotationen, Emotionen also, die sich mit deutscher Musik verbanden, ein seltsames Konzept von Männlichkeit und Zivilisation, das, ihrer Analyse zufolge, zumindest einen großen Teil der euro-amerikanischen Identität stark prägte.

Gienow-Hecht beginnt ihre Studie in den 1850er Jahren, als die ersten Weltausstellungen nicht nur Warenmessen waren, sondern zugleich zu kulturellen Vergleichen animierten, neugierig machten auf fremde oder aber auf die Verwandtschaft der eigenen mit anderen Kulturen. Sie endet ihr Buch mit der Enttäuschung Amerikas über Deutschland in Folge des I. Weltkriegs und verweist im Epilog auf die Folgen der amerikanisch-deutschen Musikbeziehungen insbesondere nach dem II. Weltkrieg.

Thema ihres Buches ist zugleich die Beschreibung einer nationalen Musikkultur in Deutschland, die gerade im Dialog des kulturellen Transfers, in ihrer Spiegelung durch die amerikanische Rezeption als nationale kulturelle Identität besonders deutlich wird, und die Entwicklung einer anderen kulturellen Identität in den USA, die ihre eigene nationale Farbe im Vergleich entwickelt und am Beispiel misst. Ihr Buch betrachtet allerdings recht einseitig vor allem die Faszination amerikanischer Musiker und Hörer mit den deutschen Traditionen zwischen Beethoven und Wagner und erwähnt einzig in einer Fußnote die Tatsache, dass es bereits in derselben Zeit auch die gegenläufige Faszination europäischer Musiker und Hörer an amerikanischer Musik gab – allerdings nicht an amerikanischer Konzertmusik europäischer Provenienz, sondern an den archaischer wirkenden Spirituals der Fisk Jubilee Singers oder Unterhaltungsmusik reisender Minstrelgruppen.

Für die Jazzforschung lässt sich aus Gienow-Hechts Studie vor allem lernen, wie sie Subtexte der bi-nationalen Musikrezeption herauszuarbeiten versucht, Konnotationen beschreibt, nach ihren Ursachen fragt und ihre Auswirkungen betrachtet. Auch in der einseitigen Ausrichtung auf die amerikanische Rezeption deutscher Musik allerdings lässt sie einige Kapitel aus, die wenigstens am Rande erwähnenswert gewesen wären: die vielen Gesangsvereine etwa, die von Wisconsin bis Louisiana deutsches Musikbrauchtum pflegten zu einer Zeit, als die Unterscheidung zwischen E und U, zwischen hoher und niederer Musik noch nicht so ausgeprägt war wie im Zeitalter der Musikindustrie.

Alles in allem, eine sorgfältige Studie, die den Leser nichtsdestotrotz zu weiteren Fragen animiert, etwa nach genaueren Informationen über das Publikum, nach der Rezeption innerhalb anderer ethnischer Gruppen in den USA (also italienischen, französischen, irischen Einwanderern) und nicht zuletzt nach den Auswirkungen auf die Wahrnehmung indigener (also indianischer) oder anders-fremder (also afrikanischer bzw. afro-amerikanischer) Kulturtraditionen. Wer eine Abhandlung über gezielte politische Entscheidungen erwartet, mit Kultur Politik zu machen, wie der Titel des Buchs, “Sound Diplomacy”, wie aber vor allem unser Verständnis einer Kulturdiplomatie nach dem II. Weltkrieg erwarten lässt, wird enttäuscht. Gienow-Hecht zeigt stattdessen, wie Kultur als Sympathieträger genutzt wird, um bereits bestehende Bindungen zu stärken, und wie außermusikalische Konnotationen erkannt und genutzt werden – von amerikanischen Verteidigern europäischer Kulturtraditionen genauso wie von den europäischen Musikern und Dirigenten, die Amerika als einen großen Markt erkannten.

Wolfram Knauer (Mai 2014)

Jazz / Not Jazz. The Music and Its Boundaries

herausgegeben von David Ake & Charles Hiroshi Garrett & Daniel Goldmark

Berkeley 2012 (University of California Press)

301 Seiten, 36,95 US-Dollar

ISBN: 978-0-520-27104-3

Eine sinnvolle Definition eines Gegenstandes erhält man erst, wenn man seine Ränder beschreiben kann, wenn man also weiß, was er nicht ist. Die Frage, ob ein musikalischer Ausdruck von uns als Jazz oder nicht als Jazz beschrieben wird, sagt dabei zugleich etwas über unsere eigene ästhetische Position aus. “Jazz / Not Jazz” untersucht diese Randbereiche der Jazzdefinition, um sich so dem Gegenstand, dem Jazz selbst also, besser nähern zu können. Die Herausgeber siedeln ihr Buch dabei im Bereich der “new jazz studies” an, die den Gegenstand der Forschung immer im Kontext zu parallelen Entwicklungen, gesellschaftlichen Einflüssen, ästhetischen Zwängen oder den Auswirkungen künstlerischer Entscheidungen sehen.

Eine sinnvolle Definition eines Gegenstandes erhält man erst, wenn man seine Ränder beschreiben kann, wenn man also weiß, was er nicht ist. Die Frage, ob ein musikalischer Ausdruck von uns als Jazz oder nicht als Jazz beschrieben wird, sagt dabei zugleich etwas über unsere eigene ästhetische Position aus. “Jazz / Not Jazz” untersucht diese Randbereiche der Jazzdefinition, um sich so dem Gegenstand, dem Jazz selbst also, besser nähern zu können. Die Herausgeber siedeln ihr Buch dabei im Bereich der “new jazz studies” an, die den Gegenstand der Forschung immer im Kontext zu parallelen Entwicklungen, gesellschaftlichen Einflüssen, ästhetischen Zwängen oder den Auswirkungen künstlerischer Entscheidungen sehen.

Eric Porter blickt in seinem ersten Kapitel auf Strategien der Vereinnahmung bzw. der Distinktion in der Jazzgeschichte und der Jazzgeschichtsschreibung. Es geht um Stilvielfalt, um Akzeptanz bestimmter Entwicklungen oder der Abgrenzung anderer, um Inklusion und Exklusion sowohl innerhalb des amerikanischen Jazz als auch im globalen Verständnis von Jazz. Elijah Wood beginnt sein Kapitel mit dem Erstaunen über eine Aussage Louis Armstrongs, der in einem Blindfold Test seine unumschränkte Bewunderung für Guy Lombardo kundtat, der von der Jazzkritik eher als “King of Corn” abgetan wurde. Was, fragt Wald, faszinierte Armstrong so an Lombardos Musik, dass in seinen Aufnahmen aus den späten 1920er, frühen 1930er Jahren etwa der Klang des Saxophonsatzes deutlich an Lombardo orientiert war? Tatsächlich zeigten auch andere schwarze Bandleader Gefallen am Stil des weißen Kollegen, unter ihnen selbst Duke Ellington und Jimme Lunceford. Wald vergleicht den Einfluss Lombardos mit dem klassischer Musik auf viele der frühen Jazzmusiker und betrachtet vor diesem Hintergrund dann auch gleich noch die klassischen Erfahrungen Satchmos etwa mit Erskine Tates Orchestra.

Charles Hiroshi Garrett untersucht die humoristische Seite des Jazz, um anhand dieser Kategorie Veränderungen im Verhältnis der Musiker und ihres Publikums zu analysieren. Ken Prouty betrachtet die neuen, virtuellen Jazz Communities und ihr ästhetisches Verständnis dessen, was Jazz ist und was nicht. Er nimmt sich Plattformen wie Wikipedia oder All About Jazz vor, und analysiert neben den konkreten Inhalten auch die Veränderungen und Kommentare auf solchen Seiten. Christopher Washburn blickt auf das Phänomen das Latin Jazz und die unterschiedlichen Lokalisationen dieser Musik zwischen Afrika, Cuba, der Karibik und Lateinamerika und diskutiert das Selbstverständnis des Lincoln Center Afro-Latin Jazz Orchestra unter Leitung von Arturo O’Farrill sowie des Perkussionisten Ray Barretto.

John Howland vergleicht die unterschiedlichen Ansätze an Streicherarrangements im Jazz, von Adolph Deutschs Arrangement zu “Clap Yo’ Hands” für Paul Whiteman über Sy Olivers Arrangement zu “Blues in the Night” für Artie Shaw und Pete Rugolos “Lonesome Road” für Stan Kenton bis zu Jimmy Carrolls “Just Friends” für Charlie Parker. Daniel Goldmark diskutiert das Marketingproblem “Genre” anhand des Labels Atlantic Records und seiner Aufnahmen des Dudelsackspielers Rufus Harley und der Saxophonisten Yusef Lateef und Rahsaan Roland Kirk. Tamar Barzel beleuchtet Kompositions- und Improvisationsprozesse der New Yorker Downtown-Szene um John Zorn. Loren Kajikawa geht in seinem Beitrag von der politischen Bedeutung schwarzer Musik für den Black Revolutionary Nationalism aus und fragt nach ähnlichen Bezügen im asiatisch-amerikanischen Jazz.

Jessiva Bissett Perea fragt nach dem Stand der Jazzgesangsausbildung im Nordwesten der USA. David Ake diskutiert die unterschiedlichen Lernmethoden der Schule und der Straße, die Legenden, die sich um beide Wege zum Jazz ranken sowie die Auswirkungen dessen, wie man Musik lernt, auf die eigene Musik, ihre Ästhetik und die Art und Weise, wie sie rezipiert wird. Sherrie Tucker schließlich stellt die übliche Darstellung der Jazzgeschichte in Frage, indem sie den Blick insbesondere auf die Rolle von Frauen im Jazz richtet, und dabei nicht allein die bekannten Musikerinnen betrachtet, sondern auch Beispiele gibt, die in Jazzbüchern kaum genannt werden. Sie nimmt diesen “anderen” Blick auf den Jazz zum Anlass, sich generell mit Fragen des Forschungsinteresses im Jazz zu befassen.

“Jazz / Not Jazz” ist ein überaus anregendes Buch, das sehr unterschiedliche Ansätze versammelt, denen allen gemein ist, dass sie auf die Randbereiche dessen schauen, was wir sonst in Jazzgeschichtsbüchern oder selbst in den meisten wissenschaftlichen Publikationen über den Jazz lesen.

Wolfram Knauer (April 2014)

Oltre il Mito. Scritti sul linguaggio del Jazz

von Maurizio Franco

Lucca 2012 (Libreria Musicale Italiana)

151 Seiten, 25 Euro

ISBN: 978-88-7096-710-4

Maurizio Franco ist ein italienischer Musikwissenschaftler, der in dem vorliegenden Buch diverse Aufsätze zu Jazzgeschichte, -ästhetik und -pädagogik zusammenfasst.

Maurizio Franco ist ein italienischer Musikwissenschaftler, der in dem vorliegenden Buch diverse Aufsätze zu Jazzgeschichte, -ästhetik und -pädagogik zusammenfasst.

Das Eingangskapitel seines Buchs befasst sich mit Sound und der Sprache des Jazz, wobei er die Soundcharakteristiken des Jazz sowohl mit solchen aus klassischer Musik vergleicht als auch mit ähnlichen Phänomenen etwa aus der Bildenden Kunst (Klangfarbe).

Zwei Kapitel widmen sich vorrangig der Improvisation: einmal dem improvisatorischen Zusammenspiel und der musikalischen Kommunikation im Ensemble; zum anderen den kreativen Prozessen, die im Improvisationsprozess stattfinden. Konkrete Beispiele untersucht er etwa anhand von Louis Armstrongs Aufnahme “Potato Head Blues” oder dem Mythos Charlie Parkers und der Realität des Bebop.

Er nähert sich der Personalstilistik Thelonious Monks und fragt nach dem Einfluss afrikanischer wie afro-lateinamerikanischer Musik auf den Jazz. Django Reinhardt erhält ein eigenes Kapitel, in dem Franco die Fusion, die dem Gitarristen zwischen Jazz und seinen eigenen Traditionen gelang, in Verbindung bringt zu späteren Projekten etwa von Anouar Brahem oder Rabih Abou-Khalil.

Die Musik Giorgio Gaslinis untersucht er im Hinblick auf die Verwendung von Dodekaphonie in seinen Kompositionen, die Musik Enrico Intras (und Luciano Berios) im Hinblick auf die Verbindungen zur elektroakustischen Musik ihrer Zeit.

In zwei abschließenden Kapiteln beschäftigt er sich dann noch mit Aspekten aktueller Jazzforschung und neuen Ansätzen für eine zeitgemäße Jazzdidaktik.

Francos Aufsätze bieten einen interessanten Einblick in einen Teil der italienischen Forschungsdiskussion (ja, es gibt nationale Unterschiede in den Ansätzen!). Sie sind Argumente in einem wissenschaftlichen Diskurs, was sich zumindest teilweise auch in der Komplexität der Texte niederschlägt. In der Gesamtheit aber ist es allemal eine bunte Mischung unterschiedlicher Ansätze, die zum weiteren Nachdenken anregt.

Wolfram Knauer (September 2013)

Rebelse Ritmes. Hoe jazz & literatuur elkaar vonden

von Matthijs de Ridder

Antwerpen 2012 (De Bezige Bij Antwerpen)

373 Seiten, 19,95 Euro

ISBN: 978-90-8542-315-7

“Rebellische Rhythmen” nennt Matthijs de Ridder sein Buch, das eine Art kulturgeschichtlichen Abriss des Jazz im 20sten Jahrhundert versucht und im Untertitel das Aufzeigen von Parallelen in Jazz und Literatur verspricht.

“Rebellische Rhythmen” nennt Matthijs de Ridder sein Buch, das eine Art kulturgeschichtlichen Abriss des Jazz im 20sten Jahrhundert versucht und im Untertitel das Aufzeigen von Parallelen in Jazz und Literatur verspricht.

De Ridder interessiert sich vor allem für Beispiele aus der Jazzgeschichte, die gesellschaftlichen Wandel reflektieren. Er beginnt mit einem Kapitel über James Reese Europe, der – nomen est omen – den alten Kontinent mit einer neuen Art zu Musizieren konfrontierte. Er nähert sich dem Jazz in verschiedenen europäischen Ländern zwischen den Weltkriegen sowie der Faszination mit dieser Musik in literarischen Zeugnissen nationaler wie internationaler Autoren und betrachtet dabei konkret Belgien, Polen, die Tschechoslowakei, England, Italien, Frankreich, Dänemark und die Niederlande.

Ein Kapitel mit der Überschrift “Black, Brown en Bebop” widmet sich Duke Ellingtons Versuch, schwarze Geschichte in Musik zu fassen, als Einschub aber auch dem dunklen Kapitel der Band Charlie and his Orchestra in Hitler-Deutschland. De Ridder betrachtet Lyrik der 1940er und 1950er Jahre, die den existenzialistischen Geist nach Belgien und in die Niederlande trug. Er schreibt über die 1960er Jahre, als der Jazz auch als ein Symbol für die Bürgerrechtsbewegung gesehen wurde und er gibt Beispiele von Dizzy Gillespie über Charles Mingus, Max Roach bis Archie Shepp (und LeRoi Jones, um wieder zur Literatur zu leiten).

In einem weiteren Kapitel verbindet De Ridder die europäische Free-Jazz-Bewegung und ihre Reflexion in der Literatur der Zeit mit den 68er-Protesten. Er betrachtet die amerikanische Jazzdiplomatie von Louis Armstrong, Dave Brubeck und anderen, die für das amerikanische State Department auf Tournee in Ostblockländer geschickt wurden. Er befasst sich mit dem Protestpotential, das sich in Verbindung von Jazz und Literatur hinter dem Eisernen Vorhang entwickelte, verweist dabei insbesondere auf die Jazzsektion des tschechischen Musikerverbandes in Prag und auf Josef Skvoreckys Roman “Das Basssaxophon”. In den Jahren nach 9/11 ist ihm Gilad Atzmon und seine Vorstellung eines “musikalischen Jihad” ein eigenes Kapitel wert, das ihn bis in die jüngste Gegenwart bringt.

Matthijs de Ridders Buch wirkt im Versuch des Autoren, die gesellschaftliche Relevanz des Jazz nachzuzeichnen und zugleich Verbindungen zur literarischen Reflexion auf Jazz und Gesellschaft aufzuweisen, ein wenig wie “nicht Fisch, nicht Fleisch”. Man vergisst das jeweils andere Thema seitenweise, zumal die Beispiele, die er auswählt, durchaus repräsentativ sind und er sie interessant darstellt, und zwar sowohl die Beispiele aus der Jazzwelt wie auch jene aus der Welt der Literatur, in der neben bekannten Autoren wie Boris Vian, Paul van Ostaijen, Jean Cocteau, Claude McKay auch eine Reihe etwa belgischer oder niederländischer Autoren, die diesem Rezensenten beispielsweise bislang unbekannt waren. Es gibt also durchaus etwas zu entdecken zwischen den rebellischen Rhythmen dieser Buchseiten.

Wolfram Knauer (August 2013)

Mixed Messages. American Jazz Stories

von Peter Vacher

Nottingham 2012 (Five Leaves Publications)

314 Seiten, 14,99 Britische Pfund

ISBN: 978-1-907869-48-8

Peter Vacher schreibt seit den 1970er Jahren für britische Jazzmagazine wie Jazz Journal und andere. In “Mixed Messages” hat er einundzwanzig Interviews mit amerikanischen Jazzmusikern zusammengefasst, die teils bekannter, weitgehend aber auch gar nicht so bekannt sind, die meisten von ihnen Musiker der älteren Generation, fast alle tätig im Genre des traditionellen oder des swingenden Mainstream-Jazz.

Peter Vacher schreibt seit den 1970er Jahren für britische Jazzmagazine wie Jazz Journal und andere. In “Mixed Messages” hat er einundzwanzig Interviews mit amerikanischen Jazzmusikern zusammengefasst, die teils bekannter, weitgehend aber auch gar nicht so bekannt sind, die meisten von ihnen Musiker der älteren Generation, fast alle tätig im Genre des traditionellen oder des swingenden Mainstream-Jazz.

Der Posaunist Louis Nelson erzählt über das New Orleans der 1930er und 1940er Jahre; der Bassist Norman Keenan über die Bands von Tiny Bradshaw und Lucky Millinder. Der Trompeter Gerald Wilson spricht über Einflüsse, Arrangementkonzepte und die Szene in Los Angeles, der Trompeter Fip Ricard über Territory Bands und Count Basie.

Ruby Braff äußert sich über Boston, den Jazz im Allgemeinen und Wynton Marsalis; Buster Cooper über seine Zeit mit Lionel Hampton und Duke Ellington. Ellington spielt auch im Interview mit dem Trompeter Bill Berry eine große Rolle, Hampton und Basie wiederum in den Erzählungen des Posaunisten Benny Powell.

Der Saxophonist Plas Johnson erzählt über den “Chitlin’ Circuit”, den er mit Johnny Otis und anderen Bands tourte, der Pianist Ace Carter über die Jazzszene in Cleveland, Ohio. Der Saxophonist Herman Riley berichtet über sein Leben und seine Arbeit in New Orleans und Los Angeles, der Saxophonist Lanny Morgan über seine Arbeit mit Maynard Ferguson.

Der Pianist Ellis Marsalis spricht über die moderne Jazzszene in New Orleans; der Saxophonist Houston Person über Orgel-Saxophon-Combos und seine Zusammenarbeit mit Etta Jones. Der Posaunist Tom Artin erzählt von seinen Erfahrungen auf der traditionellen Jazzszene der USA, der Trompeter von der Toshiko Akiyoshi Big Band und einem Engagement mit Bobby Short.

Der Bassist Rufus Reid nennt J.J. Johnson als role model, der Saxophonist John Stubblefield reflektiert über eine Karriere zwischen Don Byas, Charles Mingus und AACM. Judy Carmichael erzählt, wie sie dazu kam, Stride-Pianistin zu werden, Tardo Hammer über den Einfluss Lennie Tristanos. Der Trompeter Byron Stripling schließlich sagt, was er von Clark Terry lernte, wie es war mit Count Basie zu spielen, und warum die Jazzpädagogik ein wichtiges Instrument sei, das Wissen der großen Jazzmusiker weiterzureichen.

“Mixed Messages” ist eine abwechslungsreiche Sammlung von Erinnerungen an jazzmusikalische Aktivitäten, persönliche Erlebnisse und musikalische Erfahrungen. So “mixed”, wie der Buchtitel impliziert, sind die Botschaften der darin portraitierten Musiker allerdings gar nicht, dafür ist das stilistische Spektrum denn doch zu stark auf Musiker des swingenden Jazz beschränkt. Eine erkenntnisreiche Lektüre aber auf jeden Fall.

Wolfram Knauer (August 2013)

Vinyl. A History of the Analogue Record

von Richard Osborne

Farnham, Surrey 2012 (Ashgate)

213 Seiten, 55 Britische Pfund

ISBN: 978-1-4094-4027-7

Erst wurde der Schallplatte mit dem Aufkommen der CD der Tod vorausgesagt, dann die CD durch MP3 und Downloads verdrängt. Seltsamerweise aber besteht jenes alte Musikspeichermedium weiterhin fort, und auch in Zeiten digitaler Archivierung resümieren die Experten: digital, okay, aber wir wissen nicht wie lang es hält; eine Schellackplatte dagegen ist erwiesenermaßen auch nach über 100 Jahren noch abspielbar. Richard Osborne widmet seine Studie der Analogschallplatte in jeder Form, denn auch wenn der Titel auf “Vinyl” verweist, schließt seine Darstellung auch die Vorgänger mit ein.

Erst wurde der Schallplatte mit dem Aufkommen der CD der Tod vorausgesagt, dann die CD durch MP3 und Downloads verdrängt. Seltsamerweise aber besteht jenes alte Musikspeichermedium weiterhin fort, und auch in Zeiten digitaler Archivierung resümieren die Experten: digital, okay, aber wir wissen nicht wie lang es hält; eine Schellackplatte dagegen ist erwiesenermaßen auch nach über 100 Jahren noch abspielbar. Richard Osborne widmet seine Studie der Analogschallplatte in jeder Form, denn auch wenn der Titel auf “Vinyl” verweist, schließt seine Darstellung auch die Vorgänger mit ein.

Osborne beginnt mit dem Patent für die Tonaufzeichnung über das Erstellung von Rillen und erklärt die Unterschiede der Erfindungen von Emile Berliner und Thomas Edison. Schon 1905 wurde in französischen Gerichten über das Urheberrecht bezüglich Schallaufzeichnungen gestritten, wobei das Argument dahin ging, dass, was auf Schallplatten an Texten vorhanden war, mit einer Lupe und entsprechender Übung zu lesen sein müsste, und daher das literarische Urheberrecht auch für Tonträger zu gelten habe. Im Kapitel über die Rille (“the groove”) reflektiert Osborne aber auch über Substantiv und Verb (the groove, to groove), über den rhythmischen Drive, der bei der rotierenden Schallplatte auditiv wie visuell wahrgenommen werden könne, über Experimente mit Schallplatten zwischen musique concrète und HipHop sowie über “Tod und den Groove”, die Tatsache also, dass man die Rillen der schwarzen Scheibe auch zu Tode hören könne.

Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit dem Format des Tonträgers Schallplatte zwischen Zylinder und Schellackplatte unterschiedlicher Größe. Es geht um die Labelgestaltung, wobei beim Label genau das gemeint ist, der Aufkleber in der Mitte der beiden Plattenseiten, die anfangs nur reine Information über das auf der Platte Enthaltene weitergab und später mehr und mehr zur Identifikation des “Labels”, also der Plattenfirma, wurde.

In den 1930er Jahren fand der neue Stoff Polyvinylchlorid Eingang in die Plattenindustrie und wurde zum Beispiel für die Produktion von Rundfunksendungen benutzt. Das Material war härter, erlaubte engere Rillen und konnte daher mehr Musik speichern. Anfang der 1940er Jahre wurde Schellack rationiert und daher presste man die legendären V-Discs der Kriegstage auf Vinyl; im Anschluss experimentierte das Label RCA mit Vinylproduktionen auch für kommerzielle Veröffentlichungen. Osborne erklärt ganz allgemein die Produktion von Platten von der Aufnahme bis zum fertigen Produkt, diskutiert die Auswirkungen der Plattenproduktion auf die Haltung der Künstler unterschiedlicher Genres, aber auch Reaktionen des Publikums und Weiterentwicklungen der Industrie.

Ein eigenes Kapitel widmet er dem Phänomen der Langspielplatte. Osborne beschreibt, wie längere Stücke Musik vor dem Zeitalter der LP präsentiert wurden, nennt Beispiele für Langspielplatten vor dem Zeitalter der Microgroove-LPs, die ersten Vinyl-LPs für Columbia und die britische EMI und diskutiert konkrete Beispiele, etwa die Präsentation klassischer Musik oder der Musik von Frank Sinatra auf LP, sowie die Idee des Konzeptalbums im Jazz oder die Probleme und Chancen der “B-Seite”. Neben dem Langspielformat gab es andere Formate, etwa die 45-RPM-Single, die 12-Inch-Single, die Osborne in eigenen Kapiteln behandelt. Schließlich geht er auf die Bedeutung der Covergestaltung für die Schallplatte ein, die weit mehr war als bloß ein Werbeträger, sondern ein Lebensgefühl vermitteln konnte.

Richard Osbornes Buch geht die Geschichte der Schallplatte pragmatisch an, verweist nur dort auf musikalische Genres, wo diese für das Medium oder das Medium für sie von Bedeutung sind. Sein Buch gibt einen brauchbaren Überblick, wirft genügend Fragen auf, beantwortet aber ganz bewusst nicht alle. Natürlich ließen sich das physikalische Aufnahme- und Wiedergabeverfahren noch exakter untersuchen, der gegenseitige Einfluss von Markt und Platte, unterschiedliche Vertriebsstrukturen, der Umgang mit neuen Aufnahmeverfahren, Live versus Studio und vieles mehr an Themen, die hier nur gestreift werden. Osbornes Verdienst ist vor allem sein breiter Ansatz, der Verbindungslinien zwischen Bessie Smith, Hillbilly-Musik, Motown-Sound und HipHop erlaubt und damit die Faszination richtig wiedergibt, die man bis heute in Schallplattenantiquariaten erfahren kann, in denen jede einzelne Scheibe wie eine kraftvolle Aussage wirkt, die im Diskurs der anderen mithalten will und kann. Ein ausführliches Literaturverzeichnis und ein Sach- und Personenindex runden das Buch ab.

Wolfram Knauer (August 2013)

Live at Montreux. Portraits

herausgegeben von Joe Bendinelli Negrone

Hamburg 2012 (Ear Books / Edel)

212 Seiten, 2 DVDs, 29,95 Euro

ISBN: 978-3-943573-00-8

Claude Nobs gründete das Montreux Jazz Festival 1967 und machte es schnell zu einem der angesehensten Sommerfestivals der Welt. Das gelang ihm nicht nur, weil er mit vielen der Künstler befreundet war, sondern auch, weil er ein gutes Händchen dabei hatte, Plattenfirmen einzubinden, die die Konzerte dokumentierten und den Namen der Veranstaltung in aller Welt bekannt machten.

Claude Nobs gründete das Montreux Jazz Festival 1967 und machte es schnell zu einem der angesehensten Sommerfestivals der Welt. Das gelang ihm nicht nur, weil er mit vielen der Künstler befreundet war, sondern auch, weil er ein gutes Händchen dabei hatte, Plattenfirmen einzubinden, die die Konzerte dokumentierten und den Namen der Veranstaltung in aller Welt bekannt machten.

Auf 2012 Seiten präsentiert das vorliegende Buch Musikerfotos aus all diesen Jahren, in Schwarzweiß genauso wie in Farbe, mit den Musikern meist auf der Bühne, ab und an aber auch abseits der Bühne, vor dem Bandbus etwa (Muddy Waters) oder beim Tennisspielen (Dizzy Gillespie). Je Musiker zwei Seiten, ein Foto und eine knappe biographische Einordnung durch Alex Kandelhardt, das alles ohne erkennbare Ordnung.

Jazzmusiker und Musiker aus Rock, Pop und Soul durcheinander mit klarem Schwergewicht auf den populäreren Stilrichtungen – nicht ganz zu unrecht, hat sich Montreux doch schon lange vom reinen Jazz- zu einem populären …-und-auch-Jazz-Festival gewandelt.

Ein wenig schade ist es aber doch, dass dem Jazz auf den beiheftenden zwei DVDs kaum Tribut gezollt wird, abgesehen von einem Track der Band Weather Report, und weiteren von Nina Simone, George Benson und Quincy Jones. So ist der schwere Prachtband vor allem eine Erinnerung oder ein Coffee-Table-Geschenk an Montreux-Besucher, denen die Genreübergriffe noch nie etwas ausmachten.

Wolfram Knauer (Juli 2013)

Yes to the Mess. Surprising Leadership Lessons from Jazz

von Frank J. Barrett

Boston 2012 (Harvard Business Review Press)

202 Seiten, 27 US-Dollar

ISBN: 978-1-4221-6110-4

Schon seit einigen Jahren wird Jazzimprovisation auch außerhalb der Musikschulen untersucht, insbesondere im Feld der Organisationswissenschaft, wo Jazz als Modell für besseres Management gehandelt wird. An den Studien beteiligt sind Wissenschaftler und Musiker aus den USA genauso wie aus Europa. Wissenschaftlich wird das Thema meist in Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Aufsatzsammlungen abgehandelt, jetzt aber auch in dem eine breitere Leserschaft ansprechenden Buch des “Professor of Management and Global Public Policy” Frank J. Barrett. Der hat auf der einen Seite eine Dissertation über Organisationsverhalten geschrieben, auf der anderen Seite aber auch als Jazzpianist gearbeitet, und zwar nicht nur im Freundeskreis, sondern durchaus mit namhaften Kollegen, etwa als Pianist des Tommy Dorsey [Ghost] Orchestra.

Schon seit einigen Jahren wird Jazzimprovisation auch außerhalb der Musikschulen untersucht, insbesondere im Feld der Organisationswissenschaft, wo Jazz als Modell für besseres Management gehandelt wird. An den Studien beteiligt sind Wissenschaftler und Musiker aus den USA genauso wie aus Europa. Wissenschaftlich wird das Thema meist in Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Aufsatzsammlungen abgehandelt, jetzt aber auch in dem eine breitere Leserschaft ansprechenden Buch des “Professor of Management and Global Public Policy” Frank J. Barrett. Der hat auf der einen Seite eine Dissertation über Organisationsverhalten geschrieben, auf der anderen Seite aber auch als Jazzpianist gearbeitet, und zwar nicht nur im Freundeskreis, sondern durchaus mit namhaften Kollegen, etwa als Pianist des Tommy Dorsey [Ghost] Orchestra.

Barrett beginnt mit einem aktuellen Beispiel. Unternehmen, schreibt er, hätten in der Regel Pläne für alles Mögliche, nur richte sich die Realität nicht nach diesen Plänen. Das Umwelt-Disaster von Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im April 2010 sei ein Beispiel dafür, wie alle Pläne bei unerwarteten Ereignissen nicht ausreichten und wie die Erfahrungen des Jazz im Unternehmensmanagement dazu beitragen könne, auf Unvorhergesehenes angemessen und produktiv zu reagieren. Barrett beschreibt das Improvisations-Paradox, dass also Jazzmusiker ihr ganzes Leben lang Phrasen und Patterns lernten, nur um diese nach Möglichkeit vergessen zu können, um auf musikalische Situationen angemessen reagieren zu können. Es sei die erlernte Sicherheit der (musikalischen) Sprache, die ihnen letztlich eine angemessene Reaktion erlaube.

In einem eigenen Kapitel ermutigt Barrett Manager, zum Durcheinander zu stehen, das sich aus der Entwicklung neuer Unternehmenskonzepte zwangsläufig ergebe. Auch hier weisen Jazzmusiker den Weg, erklärt er: Egal wie verworren musikalische Situationen erschienen, gelinge ihnen immer ein positiver Weg hin zu neuen Ufern. Barrett analysiert die verschiedenen Kompetenzen, die Jazzmusiker dazu befähigten, miteinander zu improvisieren und aufeinander zu reagieren und versucht aus seinen Beobachtungen Lehrsätze für die Organisationsforschung abzuleiten.

Ein eigenes Kapitel widmet Barrett der Gleichzeitigkeit von Performance und Experiment, dem Anerkennen von Fehlern als Ursache weiteren Lernens. Zwischenüberschriften wie “Taking Advantage of Errors” oder “Constructive Failure” zeigen dabei beispielhaft, wie er versucht, die Jazzerfahrungen ins Managementverhalten zu übersetzen.

In einem strukturkritischen Kapitel versucht er dem geheimnis auf den grund zu gehen, wie man maximaler Autonomie bei minimalen Strukturen erreichen könne. Er analysiert dabei den Zusammenhang zwischen Autonomie und Gruppendynamik auseinandersetzt und verlangt von Vorgesetzten, ihre Mitarbeiter als Individuen ernst zu nehmen.

“Learning and Hanging Out” heißt ein Kapitel, in dem Barrett Lernmuster analysiert, die er als sozialen Prozess beschreibt und als Investition in die Zukunft von Mitarbeitern genauso wie von Unternehmen. “Solo und Begleitung” überschreibt er ein weiteres Kapitel, in dem es darum geht, dass die Führungsrolle selten einem Einzelnen zustehe, wenn man das meiste aus der versammelten Kompetenz eines Unternehmens herausholen wolle. Zum Schluss des Buchs finden dann noch Merksätze, sozusagen “für die improvisierende Führungskraft”.

Barretts Buch ist auf diejenigen Kollegen im Managementbereich gerichtet, die sich mit Möglichkeiten einer anderen, einer inklusiveren und einer arbeitsteiligeren Unternehmungsführung befassen. Tatsächlich aber kann der Blick von außen, der Blick auf die Kompetenzen des Jazz auch vielen Musikern und Jazzliebhabern die Augen und Ohren öffnen. Barrett verweist auf viele aktuelle Beispielen, aus der Geschichte des Jazz genauso wie aus der Welt der Wirtschaft, und sorgt so für eine sachliche und dabei durchaus auch vergnügliche Lektüre dieses komplexen Themengebiets.

Wolfram Knauer (Juli 2013)

Miles Davis. The complete illustrated history

herausgegebene von Michael Dregni

Zürich 2012 (Edition Olms)

224 Seiten, 35 Euro

ISBN: 978-3-283-01211-3

“The complete illustrated history” – der Untertitel des Buchs verrät den Ansatz: eine Mischung aus Biographie, musikalischer Würdigung und Fotoband über eine der schillerndsten Gestalten der Jazzgeschichte. Herausgeber Michael Dregni hat nicht nur namhafte Autoren verpflichtet, unter ihnen Ashley Kahn, Robin D.G. Kelley, Francis Davis, Gerald Early, Greg Tate, sondern darüber hinaus auch Stimmen von Musikerkollegen eingesammelt.

“The complete illustrated history” – der Untertitel des Buchs verrät den Ansatz: eine Mischung aus Biographie, musikalischer Würdigung und Fotoband über eine der schillerndsten Gestalten der Jazzgeschichte. Herausgeber Michael Dregni hat nicht nur namhafte Autoren verpflichtet, unter ihnen Ashley Kahn, Robin D.G. Kelley, Francis Davis, Gerald Early, Greg Tate, sondern darüber hinaus auch Stimmen von Musikerkollegen eingesammelt.

So erzählt Clark Terry etwas über die Musikszene in St. Louis in den 1940er Jahren und die Trompeter-Tradition in der Stadt, aber auch über die Tatsache, das Miles ihn, Clark Terry, immer wieder als einen seiner wichtigen Einflüsse bezeichnet habe. Sonny Rollins verrät, dass er zum ersten Mal 1948 mit Davis gespielt habe. Bill Cosby reflektiert über Miles, die Mode-Ikone. Vincent Bessières erzählt, wie Miles Davis 1949 zum ersten Mal nach Frankreich kam und sich in Paris verliebte. George Wein berichtet von Davis’ Auftritt beim Newport Jazz Festival 1955. Ron Carter und Herbie Hancock unterhalten sich über das Quintett der 1960er Jahre. Lenny White nimmt sich die Fusion-Periode und das Album “Bitches Brew” vor, auf dem er selbst mitwirkte. Nalini Jones schreibt über Miles’ teils agressive Beziehungen zu Frauen; Gerald Early betrachtet den Trompeter als Boxer und “black male hero”. Dave Liebman schließlich hat das Schlusswort, erinnert sich an Miles Tod, an die Trauerfeier.

Neben all diesen erhellenden Texten, die durchaus Neues über den Trompeter berichten, enthält das Buch jede Menge an Fotos, neben bekannten Bildern etliche, die zumindest dieser Rezensent noch nie gesehen hat, neben Fotos von Miles und seinen diversen Bands auch Abbildungen von Programmheften, Plattenlabels und -covern, Konzertanzeigen, Clubinterieurs – das alles in exzellenter Druckqualität. Ein schönes Buch zum Blättern, lesen und natürlich zum Vertiefen, während Aufnahmen des Meisters hört.

(Das einzige Manko des Buchs ist ein eher bibliographisches: Der Herausgeber Michael Dregni wird nur im Kleingedurckten am Ende des Bandes genannt, weder auf Umschlag noch sonstwo im Vortext. Aber das muss Dregni wohl mit den Herausgebern der amerikanischen bzw. britischen Originalausgabe klären; der vorliegende Band ist eine beim Schweizer Verlag Edition Olms gedruckte Lizenzausgabe.)

Wolfram Knauer (Juli 2013)

You’ll Know When You Get There. Herbie Hancock and the Mwandishi Band

von Bob Gluck

Chicago 2012 (University of Chicago Press)

262 Seiten, 37,50 US-Dollar

ISBN: 978-0-226-30004-7

Herbie Hancocks Mwandishi-Band entstand aus seinem Sextett und wurde eine der einflussreichsten Bands, mit der er international von sich Reden machte. Die Bandmitglieder, neben Hancock der Bassist Buster Williams, der Schlagzeuger Billy Hart, der Saxophonist Bennie Maupin, der Posaunist Julian Priester und der Trompeter Eddie Henderson, nahmen alle Swahili-Namen an und formten Hancocks Ästhetik zwischen Bebop, Gospel, Blues, den psychedelischen Klängen zeitgenössischer Pop- und Soulmusik sowie den Klangexplorationen eines Karlheinz Stockhausen und anderer.

Herbie Hancocks Mwandishi-Band entstand aus seinem Sextett und wurde eine der einflussreichsten Bands, mit der er international von sich Reden machte. Die Bandmitglieder, neben Hancock der Bassist Buster Williams, der Schlagzeuger Billy Hart, der Saxophonist Bennie Maupin, der Posaunist Julian Priester und der Trompeter Eddie Henderson, nahmen alle Swahili-Namen an und formten Hancocks Ästhetik zwischen Bebop, Gospel, Blues, den psychedelischen Klängen zeitgenössischer Pop- und Soulmusik sowie den Klangexplorationen eines Karlheinz Stockhausen und anderer.

Bob Gluck erzählt die Geschichte der Band von den ersten bis zu den letzten Konzerten und widmet sich der Musik, die im Studio oder bei Konzerten aufgenommen wurde. Er setzt all das in den musikalischen wie gesellschaftlichen Kontext der Zeit, also Miles Davis, Black Power-Bewegung, Soul-Musik, Studentenbewegung, afrozentrische Symbolik und so weiter und so fort.

Gluck beginnt im November 1970 mit einem Engagement, das das Hancock Sextett im Chicagoer London House wahrnahm und bei dem sich bei ihm und seinen Mitmusikern eine Art spirituelle Wahlverwandtschaft herauskristallisierte, die Musikalisches, Persönliches und Weltanschauliches mit einander verband und ihnen klar machte, dass diese Band Potential hätte.

Im zweiten Kapitel geht Gluck zurück, erzählt Hancocks Lebensgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt, Kindheit, Jugend, erste musikalische Erfahrungen, Einflüsse wie Oscar Peterson, Hardbop oder Gospel, seine ersten Platten unter eigenem Namen, seine Zeit im Miles Davis Quintet, einen ästhetischen Weg zwischen Abstraktion und Emotion. Im nächsten Kapitel schildert er Hancocks Weg in die Selbständigkeit mit seinem ersten Sextett, das sich 1969 gründete, mit dem er bis ins Frühjahr 1970 unterwegs war und in dem er sein Interesse an elektronischen Instrumenten vertiefte. Ein eigenes Kapitel widmet sich genau diesen Soundexperimenten, die Hancock vor allem mit dem E-Piano und später mit Synthesizern vorantrieb. Gluck beschreibt die Verwendung elektrischer Instrumente auf “Bitches Brew”, “Fat Albert Rotunda” und als eine Möglichkeit des Sounddesigns.

Am 31. Juli 1970 wurde Hancocks Band in dem Woolman Rink im New Yorker Central Park gebucht, um als Vorgruppe für die populäre kalifornische Rockband Iron Butterfly zu spielen. Seine Musik erreichte das Publikum, das eigentlich einer ganz anderen Klangästhetik anhing, sicher auch wegen der Elektrifizierung der Instrumente, ihrer ganz anderen Soundästhetik und wegen der Möglichkeit die Lautstärke höher zu drehen. Bald jedenfalls wurde die Band auch auf andere Rockbühnen gebucht, insbesondere San Franciscos Fillmore West. Dann kam das London-House-Engagement, das Gluck bereits im ersten Kapitel seines Buchs beschrieben hatte, und Ende 1970 schließlich die Plattensitzung zum Album “Mwandishi”, dem Gluck ein eigenes Kapitel widmet und dabei nicht nur auf Erinnerungen der beteiligten Musiker zurückgreift, sondern die Musik darüber hinaus kritisch beleuchtet und analysiert. Im Dezember 1971 folgte die LP “Crossing”, für das Gluck den musikalischen Gehalt, aber auch die Technik der Prostproduction analysiert. Hancock brachte hierfür den Elektronikpionier Patrick Gleeson mit ins Boot, der bald ein siebtes Mitglied der Band wurde und Hancock dabei half, Dinge, die zuvor nur als Postproduction möglich waren, auch live umzusetzen, was 1972 schließlich im Album “Sextant” mündete.

Glücks widmet ein eigenes Kapitel der Idee musikalischer Kollektivität und der “open form”. Er stellt dafür die Experimente der Free-Jazz-Pioniere der 1960er Jahre der intuitiven freien Form gegenüber, die Miles Davis in seinen Bands entwickelte und beschreibt, wie Hancock aus beidem sein eigenes Bandkonzept formte. Er beleuchtet konkret die Benutzung von Ostinati, den Zusammenhang zwischen Form und musikalischem Fortschritt, und die Idee von Musik als spiritueller Praxis. Im vorletzten Kapitel geht Gluck auf kritische Stimmen ein, die Hancocks Tourneen der Jahre 1971 bis 1973 begleiteten. Musikalisch ging es weit voran, finanziell aber ließ sich die Band nicht länger halten. 1973 rief sein Management Hancock zu einem dringenden Treffen und erklärte ihm, dass er mit dieser Band nur drauflegte und sein durch Hits wie “Watermelon Man” mühsam Erspartes durchbringe. Eddie Henderson nahm noch zwei LPs unter eigenem Namen auf, bei der die meisten der Mwandishi-Mitglieder mitwirkten. Im Frühjahr 1973 ging die Band ein letztes Mal ins Studio, um den Soundtrack zum Film “The Spook Who Sat by the Door” einzuspielen. Im letzten Kapitel schließlich sammelt Gluck Stimmen von Musikerkollegen wie Bobby McFerrin, Wallace Roney, Billy Childs, Christian McBride, Mitchel Forman, Pat Metheny, Victor Lewis, und Mitgliedern der Band King Crimson , die bezeugen, wie sehr sie ihre Mwandishi-Erfahrungen beeinflusst hätten.

Glucks Buch beleuchtet ein in der Jazzgeschichte wenig behandeltes Kapitel der Fusion aus Jazz und Rock. Ihm gelingen analytische Annäherungen an die Aufnahmen, vor allem aber gelingt ihm ein Blick hinter die Beweggründe einer Band, die ihrer Zeit klanglich weit voraus schien und entsprechenden Einfluss hatte. Er schafft bei seinen Lesern ein Verständnis für die Aufnahmen der Herbie Hancock Mwandishi-Band, die er ins ästhetische und gesellschaftliche Umfeld ihrer Zeit einbettet. Glucks Gespräche mit den Bandmitgliedern vermitteln Insiderwissen, insbesondere in den analytischen Absätzen gerät die Lektüre allerdings stellenweise schon mal recht trocken. Ein ausführlicher und bis ins Detail aufgeschlüsselter Index erlaubt einen schnellen Zugang zu einzelnen Sachverhalten.

Wolfram Knauer (Juni 2013)

Dameronia. The Life and Music of Tadd Dameron

von Paul Combs

Ann Arbor 2012 (University of Michigan Press)

264 Seiten, Hardcover, 50 US-Dollar

ISBN: 978-0-472-11413-9

Tadd Dameron ist einer der vielleicht am meisten unterbewerteten Musiker des Bebop, Pianist, vor allem aber Komponist und Arrangeur, der von seinen Kollegen hoch geschätzt wurde und dessen harmonische Weiterungen zum Teil bereits in seiner Arbeit für Jimmie Lunceford in den 1930er Jahren zu hören waren. In den 1950er Jahren verschwand er immer wieder von der Szene und starb 1965 im Alter von gerade mal 48 Jahren an den Folgen eines Hirntumors.

Tadd Dameron ist einer der vielleicht am meisten unterbewerteten Musiker des Bebop, Pianist, vor allem aber Komponist und Arrangeur, der von seinen Kollegen hoch geschätzt wurde und dessen harmonische Weiterungen zum Teil bereits in seiner Arbeit für Jimmie Lunceford in den 1930er Jahren zu hören waren. In den 1950er Jahren verschwand er immer wieder von der Szene und starb 1965 im Alter von gerade mal 48 Jahren an den Folgen eines Hirntumors.

Paul Combs widmet sein jüngst erschienenes Buch der Biographie Damerons genauso wie seiner Musik, und ihm gelingt damit ein gar nicht so leichter Spagat: ein Buch nämlich, das in flüssigem Stil sowohl die Lebensgeschichte Damerons erzählt als auch analytische Annäherungen an Damerons Stil enthält, die der Autor, wo nötig, auch mit Notenbeispielen verdeutlicht.

Combs beginnt in Cleveland, Ohio, wo Dameron 1917 zur Welt kam, und er sammelt, was immer er an biographischen Notizen zur Jugend des Pianisten findet. 1935 machte Tadd seinen Schulabschluss und arbeitete anschließend in der Band seines Saxophon spielenden Bruders Caesar und mit anderen vor allem regional aktiven Orchestern. In Interviews gab er meist 1938 als das Jahr an, an dem seine professionell Karriere begann, als er ein erstes Arrangement an die populäre Jeters-Pillars Band verkaufte. Combs hat hier wie an anderen Stellen seines Buchs Schwierigkeiten Fakten zu verifizieren, auch weil Dameron in Interviews voneinander abweichende Abweichungen über seine Karriere machte. 1940 jedenfalls befand Dameron sich in Kansas City und schrieb für Harlan Leonard. Von dessen Band auch stammen die ersten Tondokumente für Damerons Arrangierkunst, “Rock and Ride” und “400 Swing”, für die Combs nicht nur die Platten zur Analyse dienen, sondern beispielsweise auch der Klavierpart, den er im Nachlass der Pianistin Mary Lou Williams entdeckte.

Nach einem Jahr in Kansas City zog es Dameron nach New York, wo ihn Jimmie Lunceford als Arrangeur in sein Orchester holte. Combs beschreibt diverse der Arrangements aus dieser Zeit, aber auch Damerons “Mary Lou” für seine Kollegin aus Kansas City, das er offenbar für Andy Kirk geschrieben haben muss, das aber zu seinen Lebzeiten nie aufgeführt worden war. Bei Lunceford machte sich Dameron einen Namen als interessanter und verlässlicher Arrangeur, und so schrieb er bald schrieb auch für andere Bands, seit 1943 etwa für Count Basie. After hours gehörte er zu den Stammgästen der Bebop-Kneipen seiner Zeit, Minton’s Playhouse etwa oder Monroe’s Uptown House, wo er sich auch ans Klavier traute und enge Freundschaft mit Dizzy Gillespie und anderen Beboppern schloss. In seiner Kapitelüberschrift geht Combs gar so weit, Dameron als “Architekten des Bebop” zu bezeichnen, verfolgt darin dann seine Arbeit etwa für Modernisten wie Gillespie, Billy Eckstine, Georgie Auld, aber auch weitere Charts für Lunceford oder Buddy Rich. Einen größeren Markt erreichten seine Arrangements für Sarah Vaughans Musicraft-Aufnahmen vom Mai 1946. Gillespie ermutigte Dameron zu kompositorischen Experimenten, der Sänger Babs Gonzalez ermutigte ihn, sich mehr als Pianist einzubringen. 1948 spielte er mit Fats Navarro, Dexter Gordon und mit seiner eigenen Band im neuen Royal Roost in New York. Dort trat zur selben Zeit auch Miles Davis mit seiner Capital Band auf, und etwa zur selben Zeit wie Miles’ “Birth of the Cool” spielte auch Dameron Aufnahmen mit einer größeren Besetzung ein.

Mit Miles reiste Dameron 1949 zum ersten Mal nach Paris, um am dortigen Jazzfestival teilzunehmen, wenig später war er für ein paar Monate in London. Zurück in den USA schrieb er Arrangements für Ted Heath und Artie Shaw, verschwand dann in den frühen 1950er Jahren von der Szene, offensichtlich aus Gründen, die mit seinem Drogenkonsum zu tun hatten. Combs findet ihn in Cleveland und Atlantic City, hört Dameron-Arrangements von Bull Moose Jackson und die LP “A Study in Dameronia”, für die der Pianist den jungen Clifford Brown engagiert hatte. 1956 nahm er “Fontainebleau” auf, schrieb Arrangements für Carmen McRae und wurde im April zum ersten Mal wegen Drogenbesitz verhaftet. Die zweite Verhaftung im Januar 1958 führte zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe, die Dameron in Lexington, Lexington, Kentucky, absitzen musste. Nach seiner Entlassung 1961 versuchte er seine Karriere wiederzubeleben und schrieb unter anderem Titel für Benny Goodmans Russland-Tournee. Im Frühsommer 1964 erhielt Dameron die Krebs-Diagnose; gut ein halbes Jahr später starb er kurz nach seinem 48sten Geburtstag.

Combs Buch gelingt die Verbindung von Biographie und Analyse, die den einen oder anderen Rezensenten bereits zur abfälligen Bemerkung verleitete, sein Buch benutze zu viele Fachausdrücke. Tatsächlich aber gibt Combs damit jedem seiner Leser genau das, was er möchte: Über die analytischen Teile kann man nämlich leicht und ohne Informationsverlust springen, kann auf der anderen Seite aber auch einzelne Titel heraussuchen und Combs analytische Einordnungen studieren. Ein ausführlicher Fußnotenapparat und ein ungemein exakt aufgeschlüsseltes Register ergänzen das Buch, das jedem seiner Leser gewiss ein neues und ziemlich umfassendes Bild dieses zu Unrecht oft vergessenen Komponisten gibt.

Wolfram Knauer (Mai 2013)

Wail. The Life of Bud Powell

von Peter Pullman

New York 2012 (Bop Changes)

476 Seiten, 19,99 US-Dollar

ISBN: 978-0-9851418-1-3

Direktbezug über: www.wailthelifeofbudpowell.com

Die Geschichte des Jazz ist die Geschichte seiner Personen – und dabei oft die Geschichte gebrochener Persönlichkeiten. Dies ist weniger dem Fakt geschuldet, dass alle großen Jazzmusiker gebrochene Persönlichkeiten gewesen seien als vielmehr der Tatsache, dass über solche scheinbar weit leichter zu berichten ist als über Musiker ohne Macken, ohne psychische oder Suchtprobleme. Diese Tatsache führt allerdings auch dazu, dass Musiker recht schnell und ohne weiterreichende Recherche in eine Schublade gesteckt wurden, “Junkie”, “Alkoholiker”, “mentale Probleme”.

Die Geschichte des Jazz ist die Geschichte seiner Personen – und dabei oft die Geschichte gebrochener Persönlichkeiten. Dies ist weniger dem Fakt geschuldet, dass alle großen Jazzmusiker gebrochene Persönlichkeiten gewesen seien als vielmehr der Tatsache, dass über solche scheinbar weit leichter zu berichten ist als über Musiker ohne Macken, ohne psychische oder Suchtprobleme. Diese Tatsache führt allerdings auch dazu, dass Musiker recht schnell und ohne weiterreichende Recherche in eine Schublade gesteckt wurden, “Junkie”, “Alkoholiker”, “mentale Probleme”.

Der New Yorker Journalist und Autor Peter Pullman hat sich bereits seit langem mit Bud Powells Leben und Musik befasst, nicht zuletzt im Text des ausführlichen Begleitbüchlein zu einer CD-Ausgabe aller Verve-Einspielungen des Pianisten, das ihm eine Grammy-Nominierung einbrachte. Spätestens dabei biss er sich am Leben und Schaffen des Pianisten fest, ging in Archive, sprach mit Zeitzeugen, durchwühlte die Jazzpresse und veröffentlichte schließlich sein Buch “Wail. The Life of Bud Powell”, das ohne große Umschweife als “definitive” Bud-Powell-Biographie bezeichnet werden muss.

Pullman beginnt mit der Familiengeschichte des Pianisten, mit den Großeltern und Eltern. Er zeichnet deren soziale und Lebenssituation in Petersburg, Virginia, nach, der Region, aus der Powells Eltern kamen, genauso wie jene in Harlem, wo Bud Powell am 27. September 1924 geboren wurde. Buds Vater war selbst Pianist, und Powell bezeichnete ihn des öfteren als den besten Stride-Pianisten in Harlem. Bud nahm Klavierunterricht und trat etwa 1935 erstmals öffentlich auf, wahrscheinlich bei einer jener legendären Rent Parties, und vielleicht mit dem “Carolina Shout” von James P. Johnson, dem ersten Jazzstück, das er eigenen Angaben zufolge gemeistert hatte. Hier und in anderen Harlemer Clubs kam er mit Kollegen wie Willie ‘The Lion’ Smith oder Art Tatum zusammen, hier entwickelte er die Grundlagen eines Stils.