[:de]Rencontres du jazz et de la musique contemporaine

herausgegeben von Jean-Michel Court & Ludovic Florin

Toulouse 2015 (Presses Universitaires du Midi)

184 Seiten, 20 Euro

ISBN: 978-2-8107-0374-6

Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.

Das vorliegende Buch ist die Dokumentation einer Tagung, die im Oktober 2013 in Toulouse stattfand und sich mit aktuellen Beziehungen zwischen Jazz und Zeitgenössischer (sogenannter “Neuer”) Musik beschäftigte. Im Vorwort stecken die beiden Herausgeber das Feld ab, das irgendwo zwischen Anthony Braxton und IRCAM-Experimenten angesiedelt ist und bei dem oft die Genrebezeichnung, ob “Jazz” oder “Neue Musik”, im Weg steht, da die Musik selbst solche Grenzen inzwischen gern und oft überschreitet.

Die Beiträge selbst sind theoretisch-musikwissenschaftlicher Natur. Im ersten Teil findet Vincenzo Caporaletti, dass die jüngere Entwicklung im Kunstmusikbereich neue wissenschaftliche Ansätze benötigt und stellt sein “principe autiotactile” vor, durch das sich sowohl für komponierte wie auch für improvisierte Musik die performativen Prozesse genauso analysieren ließen wie die ästhetischen Prozesse, die durch die Musik wie auch durch äußere, etwa mediale Einwirkungen mitbestimmt werden. Alexandre Pierrepont nähert sich der Frage, inwieweit die genre-spezifische Einordnung und Wertung von Musik aus den Bereichen europäischer klassischer Musik und des afro-amerikanischen Jazz nicht auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dieser zu Missverständnissen führt, wenn die Querverbindungen, die ja zwischen den Genres bestehen, oft und gern mit kulturellen Konnotationen versehen werden. Pierre Sauvanet betrachtet, wie das Moment der “Tradition” von Musikern im Jazz, der Neuen Musik und in tatsächlich “traditionellen” Musikrichtungen unterschiedlich behandelt wird.

Im zweiten Teil des Buchs geht es an konkrete Analysen. Pierre Fargeton befasst sich mit Franz Koglmanns langjähriger Auseinandersetzung mit dem Third Stream, der Neuen Musik und anderen Kunstrichtungen. Konkret untersucht er Koglmanns “Join!” eine “Oper” aus dem Jahr 2013 auf diverse Bezüge (1.) zum Jazz und (2.) zur Zeitgenössischen Musik. Martin Guerpin analysiert die Komposition “Unisono” des israelischen Komponisten Ofer Pelz und identifiziert darin insbesondere die Jazzverweise. Wataru Miyakawa untersucht das Werk des japanischen Komponisten Toru Takemitsu, in dem ihn vor allem der Einfluss des Lyrian Chromatic Concept von George Russell interessiert.

Im dritten Teil des Bandes berichtet der Gitarrist Frédéric Maurin darüber, wie er Methoden der Spektralmusik, die in den 1970er Jahren im Kreis der IRCAM in Paris entwickelt wurde, etwa für seine Band Ping Machine nutzbar macht. Cécile Auzolle untersucht das “Wintermärchen” des belgischen Komponisten Philippe Boesmans von 1999 und hat dabei Einflüsse aus dem jazz sowie improvisatorische Passagen im Fokus, die in der Oper vom Ensemble Aka Moon ausgeführt wurden. Henri Fourès hinterfragt die Begriffe Jazz, Zeitgenössische Musik, Komposition, Notation und Improvisation auf ihre Wertigkeit in der Hochschullehre. Zum Schluss berichten die Bassistin Joëlle Léandre, der Saxophonist Douglas Ewart und der Trompeter Mike Mantler über ihre eigenen Erfahrungen im Feld zwischen den Welten von Jazz und Neuer Musik.

“Rencontres du jazz et de la musique contemporaine” wirft ein Schlaglicht auf eine offenbar immer noch wichtige Diskussion in den beiden darin angesprochenen Welten. Der einleitende Überblick listet frühere Beschäftigungen mit dem Thema auf (hier fehlt allerdings der Band “Jazz und Komposition”, der das 2. Darmstädter Jazzforum von 1991 dokumentiert und in dem dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde). Sowohl in den allgemein theoretischen wie auch den konkreter praktischen Kapiteln fehlt ein wenig – aber das ist bei einer Tagung, die das nicht ausdrücklich zum Thema machte, vielleicht auch kaum zu leisten – die grundlegende Diskussion einer anders als aus dem europäischem Wissenschaftsdiskurs entstandenen Reflexion über Musik, eine Perspektive also, die sowohl Jazz wie auch die in europäischer Tradition stehende Neue Musik etwa aus dem Blickwinkel von Community, von Macht, von Geschlechterungleichheit oder ähnlichem betrachtet, sich dabei nicht auf die bestehenden meist europäisch gefärbten und genormten Diskurstraditionen einlässt, sondern mutig nach neuen sucht. Das von George Lewis und Benjamin Piekut 2016 herausgegebene Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies geht da einen anderen Weg, braucht, um das Thema abzudecken allerdings auch über 1000 Seiten.

Wolfram Knauer (März 2018)

Bunk Monk & Funk – and other attractions

von Anders Stefansen (& Jan Søttrup)

Kopenhagen 2012 (People’s Press)

248 Seiten, 249 Dänische Kronen

ISBN: 978-8771-37035-5

Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.

Anders Stefansen ist ein bisschen der Fritz Rau Dänemarks: ein Konzertveranstalter, der eher zufällig ins Geschäft kam, in den frühen 1960er Jahren für Norman Granz dessen Skandinavien-Tourneen organisierte (so wie dies Lippmann + Rau in Deutschland taten), später auch populärere Acts betreute, von den Beatles bis zu den Rolling Stones. In seiner Autobiographie erinnert sich Stefansen an die vielen Freundschaften zu Musikern, die er in seinem Berufsleben schließen konnte, an das Tourleben, an Probleme und ihre jeweilige Lösung, und an Begegnungen wie die mit John Coltrane, Andrés Segovia, Count Basie, Duke Ellington, Ben Webster, Cecil Taylor und vielen anderen. Er beleuchtet die Realitäten des Business, schwelgt aber vor allem in Erinnerungen. Wenn es dabei auch mehr um die Menschen geht als um die Musik, so ist die Lektüre seines Buchs dennoch erhellend nicht nur für diejenigen, die von seiner Arbeit als Konzertveranstalter profitierten, etwa weil sie selbst im Publikum saßen. Seine Anekdoten beleuchtet zugleich eine ungewöhnliche Karriere zwischen Musik und guter Küche (Stefansen eröffnete eines der ersten French Cuisine Restaurants in Dänemark). Und seine Anekdoten über Henry Miller, den er traf, als er den Film “Ruhige Tage in Clichy” produzierte, sind besondere Zugaben der Lektüre.

Wolfram Knauer (Januar 2018)

Fashion and Jazz. Dress, Identity and Subcultural Improvisation

von Alphonso D. McClendon

London 2015 (Bloomsbury Academic)

194 Seiten, 24,99 US-Dollar

ISBN: 978-0-85785-127-7

Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.

Von den Banduniformen der Swingorchester über die Gardenie im Haar von Billie Holiday bis zu Wynton Marsalis’ in Brooks Brothers-Anzüge gekleidetes Lincoln Center Jazz Orchestra: Jazzmusiker waren immer auch Mode-Ikonen. Miles Davis mag diese Facette seines Bühnenlebens am stärksten ausgelebt haben, doch findet sich das Bewusstsein für die Bühnengarderobe durch die Jazzgeschichte. Als Art Blakey seiner Band in den 1970er Jahren für eine Weile erlaubte, in Straßenklamotten aufzutreten, war das eine Ausnahme. Er wie andere Musiker wussten, dass sie als afro-amerikanische Künstler Vorbildfunktion hatten.

Alphonso D. McClendon ist Modeforscher und hat sich in seinem Buch “Fashion and Jazz” dem Subtext der Musikergarderobe durch die Jazzgeschichte angenommen. Ihm ist wichtig, auf die gegenseitigen Einflüsse zwischen Jazz und Mode hinzuweisen, wie er gleich im ersten Kapitel deutlich macht, in dem er Parallelen und Einflusswege nennt, dass nämlich sowohl Mode wie auch Jazz auf ihre jeweilige Art und Weise vom Freiheit des Ausdrucks handeln. Es habe im Jazz durchaus eine “Sprache der Kleidung” gegeben, sagt er – will heißen: die Bühnenpräsentation hatte immer auch etwas zu bedeuten, und Kleidung habe zur visuellen Ästhetik von Jazzmusikern beigetragen, ob in der Performance auf der Bühne oder in Abbildungen.

Im zweiten Kapitel geht McClendon das Thema dann chronologisch an. Er beschreibt die Mode der Ragtime-Ära und der Bluesmusiker, die Bühnenkostüme von Swing-Musikern und die Selbstdarstellung der Bebopper, die zugleich “die Konstruktion eines subkulturellen Stils” gewesen sei, und stellt schließlich fest, das sowohl Mode wie auch Jazz ähnliche Perioden von Konformität (1900-1920), populärem Einfluss (1920-1940) und Widerstand (1940-1960) durchgemacht hätten.

Kapitel 3 diskutiert Momente “der Moderne” bzw. “des Modernen” und die Kommunikation beider durch Mode und Spielpraktiken im Jazz. Im vierten Kapitel beschreibt McClendon Strategien der Distinktion durch Jazz und Mode, um sich im fünften Kapitel etwa auf die Darstellung von Frauen und Männern in frühen Sheet-Music-Covers zu konzentrieren. Kapitel 6 diskutiert subversive Konnotationen, die sich etwa in Texten von Bluessängerinnen finden oder im Eingang von Jazzthemen in die Literatur oder den Film. Kapitel 7 ist überschrieben “Narcotics and Jazz: A Fashionable Addiction” und beschreibt unter anderem, wie elegante Kleidung auch helfen konnte ein Leben im Schatten der Drogensucht zu verschleiern. Kapitel 8 fokussiert auf Billie Holiday als Musik- wie Mode-Ikone; Kapitel 9 beschreibt Duke Ellington und Benny Carter als “traditionellen Dandy” sowie Dizzy Gillespie und Gerry Mulligan als “modernen Dandy” und blickt kurz darauf, wie amerikanische Präsidenten wie Bill Clinton und Barack Obama ihre Nähe zum Jazz als Imagefaktor ausnutzten.

McClendons Buch reicht leider nur bis ins Jahr 1960 und verpasst damit die politische Garderobe von Dashikis, schwarzen Lederjacken oder soul-beeinflusster Hipstermode der 1960er und 1970er Jahre, thematisiert also auch nicht die Rückkehr zur ordentlichen Garderobe mit Aufkommen der Young Lions der 1980er Jahre. Er thematisiert damit weder die modetechnische Annäherung zwischen den Genres, etwa in Richtung Rock oder auch Neue Musik, noch die Unterschiede etwa in im Modeverhalten amerikanischer und europäischer Musiker. Doch gelingt ihm in diesem eigentlich auf der Hand liegenden und doch so ganz anderen Blick auf Jazzgeschichte eine Perspektive, die Aufschluss über Imagebildung, Selbstverständnis der Künstler und die gegenseitige Beeinflussung von Image und künstlerischem Anspruch erlaubt. Etliche Bilder, eine ausführliche Bibliographie und ein Namensindex schließen das Buch ab.

Wolfram Knauer (August 2017)

Sales Rectangles. Daunik Lazro. Vieux Carré

von Guillaume Belhomme

Nantes 2015 (Lenka Lente)

44 Seiten, 1 Mini-CD, 9 Euro

ISBN: 978-2-9545845-9-1

Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.

Am 21. Mai 2011 spielte der Saxophonist Daunik Lazro ein inspiriertes unbegleitetes Solokonzert in einen Buchladen in Rouen. Guillaume Belhomme versucht die Stimmung des Konzerts einzufangen, indem er eines der Stücke Lazros, eine lange Improvisation über Joe McPhees “Vieux Carré” mit kurzen Blicken in die Bücher, die um ihn herum stehen und liegen, verbindet. Seine knappen, aus jeweils nicht mehr als einem Satz bestehenden Kommentare lassen sich den diesen Büchern allerdings erst zuweisen, wenn man sie anhand der im Büchlein abgedruckten Barcodes (bzw. die diesen beigefügten ISBN-Nummern) sucht. Und tatsächlich gelingt es Belhomme dabei ein wenig, jene Stimmung eines Konzerts im Buchladen einzufangen, bei dem die Konzentration auf die Musik von den Blicken zu und in die Bücher, von der Wahrnehmung der Atmosphäre, von kurzen Reflektionen darüber, was man da aufblättert, während man zugleich zuhört, unterbrochen, aber durchaus auch bereichert wird. Ein ungewöhnliches, durchaus inspirierendes Experiment, das den Leser / Hörer quasi subkutan auf die Komplexität der Wahrnehmung von Musik aufmerksam macht.

Wolfram Knauer (März 2017)

Spirits Rejoice! Jazz and American Religion

von Jason C. Bivins

New York 2015 (Oxford University Press)

369 Seiten, 29,95 US-Dollar

ISBN: 978-0-19-023091-3

Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.

Jazz und Spiritualität sind für viele Musiker eine zusammenhängende Einheit. Duke Ellington, John Coltrane, Albert Ayler, Rahsaan Roland Kirk, Yusef Lateef, Anthony Braxton – die Liste der Musiker, für die ihre musikalische immer auch eine spirituelle Suche war, ist lang. Der Religionswissenschaftler und Jazzgitarrist Jason Bivins beleuchtet in seinem Buch dieses Verhältnis zwischen Religion und Musik anhand zahlreicher Beispiele und legt, gerade weil er seine Studien aus der Perspektive eines Religionsforschers und mit dem Wissen eines Jazzers macht, ein wichtiges Buch vor, in dem das Thema weit fundierter angegangen wird als in vielen Biographien der bereits genannten Musiker.

In seinen “ersten Meditationen” zum Thema stellt Bivins fest, dass Jazz genauso wie Religion in ihrer jeweiligen Individualität der Wahrnehmung schwer fassbare Gebilde seien. Er weiß um die ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Religiösen oder Spirituellen gerade in der Musik, die irgendwo zwischen Ritual und Weltforschung liegt. Er fragt, wie sich das spirituelle Umfeld, aus dem Musik heraus initiiert oder rezipiert wird, auf die Musik selbst auswirkt. Er befasst sich mit konkreten Traditionen, auf die Jazz sich immer wieder bezog. Er betrachtet Beispiele, in denen mit Jazz amerikanische Geschichte genauso wie religiöse Aspekte derselben dargestellt werden. Er befasst sich mit Jazz in religiös-musikalischer Praxis. Er hinterfragt das Klischee von Jazz als rituelle oder heilende Praxis. Er diskutiert Verweise im Jazz auf Mystizismus, Selbstlosigkeit, die klangliche Verbindung zu einem höheren Wesen. Es untersucht Kosmologien und metaphysische Theorien im Jazz. Er will damit nicht nur Aspekte der Jazzgeschichte durch ihre Verankerung in religiösen Praktiken erklären helfen, sondern zugleich die Religionsgeschichte in den USA seit den 1920er Jahren mithilfe ihres Widerhalls im Jazz beleuchten.

Bivins geht dabei weder chronologisch vor noch versucht er seine Thesen an zentralen Figuren festzumachen, wenn es auch an konkreten Beispielen nicht mangelt in seinem Buch. Natürlich spielt der Einfluss der schwarzen Kirche auf viele afro-amerikanischen Musiker eine wichtige Rolle. Er beschreibt das Zeugnis ablegende (“testifyin'”) Tenorsaxophonspiel Albert Aylers. Er findet Spiritualität in Charles Gayles Bühnen- genauso wie Straßenmusikauftritten. Er fragt nach den Gründen von Jazzmusikern zum Islam, zum Buddhismus, zum Bahá’í, zur Scientology zu konvertieren und ihre Reflektion über die jeweilige religiöse Praxis und ihre Auswirkung auf ihre Musik. Er befasst sich mit den Ausprägungen des “Radical Jewish jazz” und mit der Idee einer imaginären Folklore in den Vereinigten Staaten.

Er beschäftigt sich mit Beispielen, in denen Jazzmusiker bzw. ihre Werke religiöse Geschichte erzählen und verwebt dabei eng religiöse und politische Aussagen, etwa in den Aufnahmen von Charles Mingus, Archie Shepp, Max Roach und Abbey Lincoln. Auch der Saxophonist Fred Ho und sein Einsatz für einen Asian American Jazz kommen zur Sprache sowie Sun Ras Verweise auf weltumspannende Verbindungen, die weit über den Planeten Erde hinausreichen. Er geht auf Ellingtons “Sacred Concerts” ein und widmet eine längere Passage John Carters Komposition “Roots and Folklore”, die, wie er findet, ein würdiger Träger des Pulitzer Preises gewesen wäre, den Wynton Marsalis später für sein Oratorium “Blood On the Fields” erhielt.

Er entdeckt im Bemühen von Musikern seit den 1950er Jahren sich zu organisieren neben den politischen auch spirituelle Gründe, wie er etwa am Beispiel der AACM und der Black Artists Group zeigt. Die von Horace Tapscott gegründete Underground Musicians Association, die Saint John Coltrane African Orthodox Church und Alice Coltranes Ashram sind für ihn konkrete Beispiele, wie Jazz als spirituell-religiöses Ritual gelebt und zelebriert werden kann.

Im zweiten Teil seines Buchs beschäftigt sich Bivins mit den engen Verbindungen zwischen Ritual und Improvisation, nennt Beispiele aus dem Schaffen von Duke Ellington, Mary Lou Williams, Milford Graves, Cecil Taylor, bezieht sich aber auch auf das Feld des afro-kubanischen Jazz, auf Steve Colemans Studien zur Yoruba-Kultur und auf die Musik des Art Ensembles of Chicago.

Ein eigenes Kapitel befasst sich mit Meditation und Mystizismus und verweist dabei auf Musiker wie Steve Lacy, Arthur Blythe, William Parker und Davis S. Ware. Ornette Colemans Harmolodics und George Russells Lydian Chromatic Concept werden von Bivins nicht allein als musiktheoretische Abhandlungen verstanden, sondern als Beispiel für kosmologische und metaphysische Versuche Jazz, Improvisation, ja Musik ganz allgemein zu fassen. In dieses Kapitel gehören auch Anthony Braxtons Tri-Axium-System und Wadada Leo Smith’ Ankhrasmation.

In seinem Schlusskapitel stellt Bivins dann noch einmal klar, dass die Auseinandersetzung mit Jazz oder mit Religion notwendigerweise eine fragmentarische sein muss, dass beide Praktiken ein Versuch sind, sich der Komplexität der Welt zu nähern, unsere eigene Sicht aber immer durch das geprägt ist, was wir bereits “wissen”. Für einige sei Musik wie Religion, weiß er, das aber beinhalte weit mehr als die pure Hingabe. Wie die Religion in amerikanische (und weltweiter) Geschichte, habe auch die Musik subversive Funktionen gehabt, habe Einfluss auf die Wahrnehmung der Realität genommen und diese damit ändern können.

Bivins’ Entscheidung, keine klar strukturierte Geschichte der Auseinandersetzung zwischen Jazz und verschiedenen Ausprägungen von Spiritualität zu wählen, sondern stattdessen Themen zu identifizieren und von verschiedenen Seiten zu beleuchten, führt dazu, dass man auch als Leser die Vorstellung von Religion, Spiritualität, Ritual weiter fasst. Wo man zu Beginn der Lektüre von der sehr offenen Fassung der Begriffe noch ein wenig irritiert sein mag, da ist man dem Autor am Ende genau dafür dankbar, da er es schafft, auch beim Lesen die schnellen Analogien zu vermeiden. Bivins gelingt es, diesen offenen Geist in seine Leser zu übertragen – für den europäischen Leser dann auch in Richtung all der Themen, die sich hierzulande in die verschieden Kapitel einflechten ließen.

Wolfram Knauer (März 2017)

Omniverse Sun Ra

von Hartmut Geerken & Chris Trent

Wartaweil 2015 (Waitawhile Books / Art Yard)

304 Seiten, 69 Euro

ISBN: 978-0-9933514-0-2

Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.

Von 1994 stammt das damals im LP-Schallplattenformat veröffentlichte, von Hartmut Geerken und Bernhard Hefele herausgegebene Buch “Omniverse Sun Ra”. Jetzt erschien eine Neuauflage dieses Werks, das das Universum des Meisters aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben versucht.

Geerken war in den 1960er bis 1980er Jahren Institutsleiter verschiedener Goethe-Institute. Als Perkussionist hat er daneben mit zahlreichen Musikern vor allem aus dem Bereich der improvisierten Musik zusammengearbeitet. In Jazzkreisen ist er dabei insbesondere als Kenner des Oeuvres Sun Ras bekannt und war für Konzerte des Arkestra verantwortlich, etwa 1971 in Kairo, wo er seinerzeit fürs Goethe-Institut wirkte. Sein Buch von 1994 war eine kleine Sensation für die Aufarbeitung des Ra’schen Oeuvres; die Neuauflage ist nicht weniger willkommen.

Was übernommen wurde: Amiri Baraka beginnt das coffeetable-große Buch mit einem einleitenden, sehr persönlichen Text über den Meister. Robert Campbell erzählt die irdische Biographie Herman Blounts von seiner Geburt in Birmingham, Alabama, im Jahr 1914 bis zu seinem Tod im Mai 1993 und ordnet zugleich die verschiedenen Besetzungen und musikalischen Phasen seines Schaffens zu. Sigrid Hauff untersucht die mythologische und spirituelle Welt, die Sun Ra musikalisch genauso wie in Texten oder Interviews heraufzubeschwören versuchte. Chris Cutler ordnet sein musikalisches Schaffen in den größeren Kontext von Jazz und afro-amerikanischer Musikgeschichte ein. Robert Lax versammelt mehr oder weniger unzusammenhängende Gesprächsfetzen, Bonmots und Aphorismen des Pianisten, Komponisten, Bandleaders und spirituellen Philosophen. Salah Ragab berichtet über Konzerte des Arkestra in Ägypten in den Jahren 1983 und 1984. Karlheinz Kessler hinterfragt die Verwendung von Ritualen in den Performances der Band. Gabi Geist schreibt ein Horoskop für jemanden, der immer sagte, dass sein Geburtstag und -ort höchstens irdisch seien, tatsächlich aber seiner Herkunft nicht gerecht würden. Hartmut Geerken schließlich erinnert sich an den Besuch des Arkestra in Ägypten im Dezember 1971. Zwischendrin finden sich zahlreiche Fotos, viele davon von der britischen Fotografin Val Wilmer.

Was neu ist: Ein Text Bernhard Helefes entfällt in der Neuauflage. Den ausführlichen diskographischen Teil des Buchs hat Chris Trent neu geordnet. Wieder gibt es einen umfangreichen Bildteil, der die Plattencovers zeigt.

“Omniverse Sun Ra” war schon in der ersten Ausgabe von 1994 eine labor of love. Die neue Ausgabe hat einen Hardcover-Einband, ein etwas handlicheres Format, einen Block mit Farbfotos der Band, die im früheren Buch nicht enthalten waren. Es verzichtet auf die Tapeologogy, also die Auflistung oft privater Konzertmitschnitte, sowie auf die ausführliche Bibliographie der früheren Ausgabe.

“Omniverse Sun Ra” bleibt bei alledem ein großartiges Buch, das in Wort, Bild und Tonträgerverweisen als hervorragendes Nachschlagewerk über die Welt und Weltsicht Sun Ras genauso zu nutzen ist wie als eine Dokumentation, in der auch “Nachgeborenen” die Bühnenperformance des Arkestra vor Augen geführt wird.

Wolfram Knauer (März 2017)

A City Called Heaven. Chicago and the Birth of Gospel Music

von Robert M. Marovich

Urbana/IL 2015 (University of Illinois Press)

488Seiten, 29,95 US-Dollar

ISBN: 978-0-252-08069-2

Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.

Gospelmusik, erklärt Robert Marovich, Rundfunkmoderator, Herausgeber des Journal of Gospel Music und Musikhistoriker, sei die künstlerische Antwort auf die Great Migration gewesen, in der tausende und abertausende Afro-Amerikaner zu Beginn des 20sten Jahrhunderts aus den Südstaaten in den Norden zogen und insbesondere in Städten wie Chicago ein neues Zuhause fanden. Blues, sagte Mahalia Jackson einmal, seien Lieder der Verzweiflung gewesen, Gospel dagegen Lieder der Hoffnung. Das Genre, erklärt Makovich in seinem Buch, das sich auf die Verankerung der Musik im Chicago des 20sten Jahrhunderts fokussiert, sei wie eine soziale Organisation organisiert gewesen, die jeden, egal wie gut er oder sie singen konnte, willkommen geheißen hätte.

In seinem Buch beschreibt Marovich die Entwicklung der Gospelmusik von frühen Hymnen und Camp Meetings über die beschriebene Great Migration und die lebendige Gospelszene von Chicago bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Sounds, Rhythmen und der Enthusiasmus dieser Musik Eingang in die Popmusik fanden und schließlich zur Begleitmusik der Bürgerrechtsbewegung wurden. Er greift auf Interviews und selten ausgewertete historische Quellen zurück, um die Einbettung der Musik in die Community zu beschreiben; er entdeckt die Bedeutung von Predigern, deren eindringliche Sermons ab den 1920er Jahren ja sogar auf Schallplatte veröffentlicht wurden; er berichtet von frühen Aufnahmen für das noch junge Radio genauso wie für die aufstrebende Plattenindustrie. Er geht auf weithin bekannte Gospel-Künstler ein, Thomas A. Dorsey etwa oder Mahalia Jackson, genauso aber auch auf weniger, oft nur lokal bekannte Musikerinnen und Musiker. Er weiß um die Hintergründe der Gospeltourneen, die in den 1930er Jahren große Erfolge feierten, und er beschreibt die Entwicklung des Gospelquartetts über die Jahre.

Die Zuwanderung nach Chicago aus dem Süden hielt bis in die 1940er Jahre an und vermittelte der Gospelmusik damit über lange Jahre jene wichtige Funktion des Haltgebens in der Fremde. Radio- und frühe Fernsehshows nahmen sich des Genres an, und immer mehr wurde Gospel auch zu einem kommerziellen Produkt. In seiner Übersicht über die verschiedenen Stränge des Genres kennt Marovich alle Solisten, Bands, Quartette und Chöre und beschreibt sowohl ihre Einbindung in die örtliche kirchliche Gemeinschaft wie auch ihr sehr unterschiedliches Verhältnis zur Plattenindustrie. Mitte der 1950er Jahre fiel der Gospelmusik schließlich eine neue Rolle zu, als Mahalia Jackson zu einer glühenden Vertreterin des Civil Rights Movement und einer engen Verbündeten Dr. Martin Luther Kings wurde.

Die große Zeit des Gospel war mit dem Tode Mahalia Jacksons und Roberta Martins vorbei; und hier endet auch Marovichs Buch, mit einem nur kurzen Ausblick auf die Gegenwart. “A City Called Heaven” ist ungemein detailreich, dadurch stellenweise etwas mühsam zu lesen, aber durch einen umfangreich aufgeschlüsselten Index ein gutes Nachschlagewerk zum Thema. Marovich zeigt anhand der Gospelmusik in Chicago, wie sich sich Genre- und Stadtgeschichtsschreibung miteinander verbinden lassen, weil die Nöte und Zwänge des Lebens in der Großstadt letztlich die Entwicklung einer Musik als spirituelles Gegengewicht befördert haben.

Wolfram Knauer (Januar 2017)

La Nuée. L’AACM: un jeu de société musicale

von Alexandre Pierrepont

Marseille 2015 (Éditions Parenthèses)

443 Seiten, 19 Euro

ISBN: 978-2-86364-669-4

2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.

2008 veröffentlichte George E. Lewis sein Buch “A Power Stronger Than Itself. The AACM and American Experimental Music”, das die musikalische und ästhetische Welt der Association for the Advancement of Creative Musicians in Chicago seit den 1960er Jahren aus der Ecke einer “nur” afro-amerikanischen Avantgarde holte und zeigte, wie sehr die darin Aktiven Teil eines generellen und weit über Amerika hinausreichenden künstlerischen Diskurses waren und sind.

Im Vorwort seines Buchs über die AACM schildert Alexandre Pierrepont, wie es dazu kam, dass er sich als Anthropologe entschied, eine Studie zur AACM zu schreiben, wie er mittendrin von Lewis’ Arbeit erfuhr und sofort bereit war, mit seinem eigenen Projekt zurückzustecken. Lewis aber habe ihn zum Weitermachen ermutigt: Sein Buch sei eine Innenansicht, so Lewis, ein so komplexes Thema aber brauche immer mehrere Perspektiven, und Pierreponts Arbeit könne vielleicht eine sinnvolle Außenansicht bieten. Und so ist mit “La Nuée” (“Der Schwarm”) jetzt ein zweites umfangreiches Buch auf dem Markt, das die AACM von den 1960er Jahren bis heute als einen künstlerische Ansatz beschreibt, der weit über die erklingende oder auf Tonträgern dokumentierte Musik hinausreicht, vor allem nämlich in den daran beteiligten Akteuren ein Selbstbewusstsein geschaffen hat, das sie weit über den Kreis des Jazz, der afro-amerikanischen oder sogar der amerikanischen Musik hinaus einordnen lässt.

Pierrepont präsentiert im ersten Kapitel 25 Gründe warum, und Erklärungen wie Afro-Amerikaner in den USA ausgegrenzt oder marginalisiert wurden. Er zeigt, dass Musik gerade in diesem Zusammenhang wichtige soziale Funktionen übernahm. Er schildert die Situation in Chicago und erklärt, wie sich hier ab den 1950er Jahren eine aktive experimentelle Musikszene herausbildete. Im zweiten Kapitel beschreibt er die Idee hinter der AACM, die unterschiedlichen Ensembles und Projekte, die aus dem Kreis der Musiker entstanden, die europäische Erfahrung von Mitgliedern etwa des Art Ensemble of Chicago zwischen den Jahren 1969 und 1974, die Verbindungen zwischen der Chicagoer und der New Yorker Avantgarde-Szene ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (die viel damit zu tun hatte, dass etliche Chicagoer Musiker inzwischen an die Ostküste umgezogen waren), sowie den Einfluss der AACM und ihres Konzepts auf europäische Improvisations-Kollektive.

Im dritten Kapitel untersucht Pierrepont die AACM als Kooperative und Verein, als Geheimbund und Brüderschaft, als sozio-musikalische Bewegung und Weltschule, beschreibt ihre formale Organisation, aber auch die “respectful anarchy”, die sich aus ihren Verbindungen etwa zum Black Arts Movement und anderen auch politisch aktiven Organisationen ergaben. Dabei sei sie bis heute eine Vereinigung afro-amerikanischer Musiker geblieben. Egal ob in Tongebung, Improvisation oder Komposition sei eines der verbindenden Merkmale der aus der AACM entstandenen Musik zum einen die Betonung von Individualität, zum zweiten aber auch das Einbringen des Subjekts in kollektive Prozesse. Pierrepont beschreibt pädagogische Konzepte, die sich aus den Schulprojekten der Association ergaben, und umreißt musikalische als soziale Verbindungen und die daraus resultierenden Gruppenzugehörigkeits-Prozesse. Im vierten Kapitel beschreibt er die Offenheit der AACM-Mitglieder gegenüber Genre, kompositorischen und improvisatorischen Experimenten, der Verwendung und Aneignung im Jazz bislang eher unüblicher Instrumente, der Weiterentwicklung elektronischer Klang- (und musikalischer Reaktions)möglichkeiten, sowie der Arbeit im Solo- und großorchestralen Kontext. Das Art Ensemble of Chicago warb mit dem Slogan “Ancient to the Future”, und in dieser Haltung, dass die Formung jedweder (künstlerischen) Zukunft sich auf die eigene Interpretation der Vergangenheit beziehe, sieht Pierrepont eines der Geheimnisse hinter der Langlebigkeit der AACM als Organisation. “Ich ziehe die Mythokratie der Demokratie vor”, zitiert er Sun Ra. “Noch vor der Geschichte. Alles vor der Geschichte sind Mythen… Das ist der Ort, an dem die Schwarzen sind. Realität ist gleich Tod, weil alles, was real ist, einen Anfang und ein Ende hat. Die Mythen sprechen vom Unmöglichen, von Unsterblichkeit. Und da alles Mögliche bereits versucht wurde, müssen wir eben das Unmögliche versuchen.”

Alexandre Pierreponts Studie zur AACM bietet eine gelungene Interpretation dessen, wofür die Association for the Advancement of Creative Musicians stand und steht, eine Einordnung ästhetischer wie gesellschaftlicher Vorstellungen und Aktivitäten aus der Gruppe, und den Versuch, das alles in Verbindung zu bringen mit ästhetischen, kritischen, philosophischen und spirituellen Aspekten, die weit über die Arbeit der AACM-Mitglieder hinausgehen. Ihm ist dabei, in Gesprächen mit Musikern, in den Beschreibungen von Konzert- und Aktionssituationen, in der historischen genauso wie der anthropologischen Einordnung all dessen ein kluges Buch gelungen, das die Rolle der AACM im Jazz genauso zu verorten in der Lage ist wie in der aktuellen Musik des 20sten (und letzten Endes auch 21.) Jahrhunderts.

Wolfram Knauer (Dezember 2016)

Jazz Tales from Jazz Legends. Oral Histories from the Fillius Jazz Archive at Hamilton College

Von Monk Rowe (& Romy Britell)

Rochester 2015 (Richard W. Couper Press)

209 Seiten, 20 US-Dollar

ISBN: 978-1-937370-17-6

Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr

Das Hamilton College ist eine relativ kleine Hochschule in Clinton, New York. Einer ihrer Absolventen, Milt Fillius Jr., zog nach seinem Diplom ans andere Ende des Landes, nach San Diego, hielt aber Kontakt zu seiner Alma Mater. Er liebte Jazz und er war ein guter Freund des Sängers Joe Williams, der 1988 die erste Ehrendoktorwürde des Hamilton College erhielt. Im Gespräch mit Williams und dem Bassisten Milt Hinton wurde Fillius bewusst, wie viel an Wissen über den Jazz tatsächlich nur in der Erinnerung der Musiker bewahrt und wie wichtig Oral History gerade in diesem Bereich ist. Er etablierte also ein umfassendes Interview-Projekt, für das mittlerweile weit über 300 Künstler/innen in Ton und Bild festgehalten wurden. Die Interviews, von denen viele der Hamilton-Archivar Monk Rowe selbst durchführte, dokumentieren die Welt des Swing genauso wie die des modernen Jazz. Die meisten dieser Erinnerungen sind auf der Website des Hamilton College nachzulesen; eine für die Jazzforschung ungemein hilfreiche Sammlung. Es handelt sich bei den Interviewten nicht unbedingt um die großen Stars der Jazzgeschichte, obwohl etwa mit Lionel Hampton, Nat Adderley, Herbie Hancock, James Moody, Oscar Peterson, Ruth Brown und anderen auch solche vertreten sind. Viele der Musikererinnerungen stammen stattdessen von Sidemen, die über ihre Zeit in den großen Bands berichten, über das Leben “on the road”, über die alltäglichen Probleme eines reisenden Musikers, über Rassismus und vieles mehr

In “Jazz Tales from Jazz Legends” zeigt Monk Rowe, was man aus diesen Interviews so alles lernen kann. Er filtert konkrete Themen heraus, für die er dann die verschiedenen Erfahrungen der Interviewten gegenüberstellt. Das Anfangskapitel widmet sich Joe Williams, dann folgt ein Abschnitt über das Schicksal der Sidemen bei Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman und in anderen Bigbands. Clark Terry erzählt etwa, wie der Duke ihn bei Basie abwarb, erinnert außerdem, was er bei beiden Bandleadern lernte, und Benny Powell weiß zu berichten, dass Basie ihm in den zwölf Jahren in der Band nie förmlich bestätigt habe, dass er engagiert sei. Im Kapitel “Road Travails” erzählen Eddie Bert von seiner Zeit bei Benny Goodman, Sonnie Igoe von einer Tournee mit Woody Herman, Bucky Pizzarelli vom Reisen mit dem Vaugn Monroe Orchestra, Jay McShann vom Problem mit schlechten Klavieren “on the road”, Jimmy Lewis von einem angst-machenden Flug mit der Basie-Band, Kenny Davern vom Stress, die 60 One-Nighters in 90 Tagen erzeugen können, Lanny Morgan darüber, dass die Gage oft von Hotel- und Reisekosten aufgefressen wurde, die die Musiker aus eigener Tasche zahlen mussten. “Arranging the Notes” heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit den Ansprüchen an die Arrangeure der Bands befasst. Dick Hyman, Mike Abene, Bill Holman, Derrick Gardner, Ray Conniff, Manny Albam erzählen darin von der Arbeit eines Bandarrangeurs genauso wie von den Anforderungen an andere Arten von Musik, etwa für Hollywood; Lew Soloff erinnert sich an die Arrangements für Blood Sweat & Tears, und Dave Rivello und Maria Schneider geben einen Ausblick darauf, wie die Arbeit eines Arrangeurs im 21sten Jahrhundert funktioniert.

“Inside the Studio” ist ein Kapitel über Aufnahmeerfahrungen überschrieben, in dem sich Doc Cheatham an seine erste Platte mit Ma Raney erinnert, Richard Wyands einen typischen Aufnahmegig aus dem Jahr 1959 beschreibt, Orrin Keepnews erzählt, was Musikern für Aufnahmesitzungen üblicherweise bezahlt wurde, und Dick Hyman und Derek Smith verraten, dass sie sich natürlich auch mit Musik für Fernsehwerbung über Wasser halten mussten. Man müsse nicht alles mögen, was da im Studio produziert werde, erklärt Hyman, man müsse sich aber anstrengen, das, was von einem gefordert werde, möglichst gut zu spielen. Rassismus war für viele der interviewten Musiker ein täglich erlebtes Thema, und im Kapitel “The Color of Jazz” kommt auch dies zur Sprache. Clark Terry und Joe Williams haben genügend eigene Erlebnisse; Sonny Igoe erzählt, wie er auf einer Tournee durch den Süden, bei der er im Bus mit dem Art Tatum Trio mitreiste, als “White Trash” angepöbelt und aufgefordert wurde, er solle den Bus gefälligst verlassen. Louie Bellson und Red Rodney haben ähnliche Erinnerungen, und Frank Foster fasst zusammen, dass der Jazz zwar aus der schwarzen Erfahrung heraus geboren worden sei, dass der Melting Pot Amerika ihn aber schon seit langem zu einer amerikanischen, wenn nicht gar globalen Musik gemacht habe.

Im Kapitel “Thoughts on Improvisation” geben Marian McPartland, Clark Terry, Bill Charlap, Charles McPherson und andere Tipps, wie man sich der Improvisation nähern könne. Ken Peplowski fasst zusammen: “Lern es, dann vergiss es wieder!”, und Randy Sandke reflektiert, was während eines Solos so alles durch seinen Kopf ginge. Schließlich äußern sich Gary Smulyan, Ralph Lalama und Jan Weber über die Möglichkeit und die Chancen “falscher Töne” im Jazz. “Motivation and Inspiration” ist ein Kapitel überschrieben, das Erinnerungen an persönliche Einflüsse beinhaltet. Keter Betts etwas erzählt, dass er als Schlagzeuger begonnen habe und durch Milt Hinton (und reichlich Zufall) zum Bass gekommen sei. John Pizzarelli kam über die Beatles zur Gitarre, Kenny Davern übers Radio bei einer der Pflegefamilien, bei denen er aufwuchs, bis er sechs Jahre alt war, und auch Junior Mance war von Earl Hines begeistert, dem er spätabends heimlich im Radio lauschte. Jon Hendricks berichtet, wie er dazu kam, improvisierte Instrumentalsoli zu textieren. Und Eiji Kitamura erinnert sich, wie eine Platte von Benny Goodman in der Sammlung seines Vaters ihn zur Klarinette brachte. Schließlich gibt es im Schlusskapitel noch ein paar Haltungen zum Phänomen des Swing und zum Missverständnis des Free Jazz sowie Erinnerungen an unglücklich gelaufene Engagements und über die Arbeit mit Legenden.

“Jazz Tales from Jazz Legends” ist also ein vielfältiges Buch, das jede Menge unterschiedlicher Erfahrungen zusammenbringt. Zu Beginn der Lektüre wünscht man sich, die einzelnen Interviews im Zusammenhang zu lesen, aber das ist ja tatsächlich möglich, über die Website des Fillius Jazz Archive am Hamilton College. Und so sollte man Monk Rowes thematische Zusammenstellung als das sehen, was sie ist: ein exzellentes Beispiel, wie sich aus den gesammelten Interviews am Hamilton College Narrative zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Jazzgeschichte exzerpieren lassen. Dann lässt sich umso interessanter verfolgen, wie die Interviews sich gegenseitig ergänzen und die unabhängig voneinander Befragten dabei fast miteinander ins Gespräch zu kommen scheinen.

Wolfram Knauer (Dezember 2016)

Swingin’ On Central Avenue. African American Jazz in Los Angeles

von Peter Vacher

Lanham/MD 2015 (Rowman & Littlefield)

331 Seiten, 55 US-Dollar

ISBN: 978-0-8108-8832-6

Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.

Jazzgeschichtsschreibung funktioniert normalerweise so: Louis Armstrong – Charlie Parker – Miles Davis – John Coltrane. Oder so: New Orleans – Chicago – Kansas City – New York. Oder so: Dixieland – Swing – Bebop – Cool Jazz – Hard Bop – Free Jazz – Fusion. Personen, Orte, Epochen… eine Geschichte der großen Männer (!), der lebendigen urbanen Szenen, der alles umwälzenden stilistischen Innovationen. Tatsächlich aber ist dieser Blick auf die Größen, die Zentren, die Stilbegriffe enorm einengend, wenn nicht gar: einfach nur falsch. Neben den großen Stilisten gibt es immer auch diejenigen, deren Kreativität entweder nicht den großen populären Erfolg hatte oder aber nicht lange genug anhielt, oder die sich einfach weniger gut “verkaufen” konnten. Neben den jazzgeschichtsmäßig bekannten Zentren gab es Städte und Landstriche, die musikalisch enorm lebendig waren, viele Musiker hervorbrachten, aber von der Geschichtsschreibung höchstens als potentielle Spielorte, nicht als Brutstätten dieser Musik dargestellt wurden. Und neben den etablierten Stilen gibt es unendlich viele Zwischenstufen, da kaum ein Musiker sich eines Stils “in Reinkultur” bediente”. Ganz davon zu schweigen, dass sich die meisten Jazzgeschichten, ja selbst die meisten Biographien an Aufnahmen entlanghangeln und dabei gern den performativen Aspekt des Jazz vergessen, die Tatsache also, dass die veröffentlichte Platte nur eine Momentaufnahme des kreativen Prozesses ist.

Peter Vacher füllt mit seinem Buch also eine Lücke. Er widmet es einer Szene, die nie so ganz im Mittelpunkt des Jazz stand (Los Angeles), und er fokussiert dabei auf Musiker, die höchstens regionale Stars blieben und kaum nationalen oder gar internationalen Erfolg einfuhren. Vacher ist Außenseiter (Brite); er kam im Laufe des Trad-Jazz-Booms der 1950er Jahre zum Jazz. In den 1980er Jahren arbeitete er mit dem Klarinettisten Joe Darensbourg an dessen Autobiographie, verbrachte währenddessen einige Zeit in Los Angeles und lernte damals Veteranen der schwarzen Musikszene der Westküstenmetropole kennen. Die Interviews, die er mit den sechzehn in diesem Buch dokumentierten Musikern führte, hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Buchveröffentlichung, sondern dienten einzig seinem privaten Interesse an ihrer Geschichte. Wenige konnte er ein zweites Mal interviewen, bei anderen fühlte er sich im Nachhinein schlecht vorbereitet. Dennoch geben die Geschichten, die er anhand dieser 16 Musiker erzählt, einen Einblick in eine so ganz andere Musikszene als die an der Ostküste. Die Westküstenmusiker waren flexibel; sie spielten Jazz genauso wie R&B oder Dixieland. Viele von ihnen verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Studios Hollywoods, und viele zog es vielleicht mal für eine Tournee, selten aber für immer fort aus Kalifornien. Und wenn auch diese Szene Jazzgrößen wie Dexter Gordon, Wardell Gray, Teddy Edwards und Charles Mingus hervorbrachte, wenn auch Legenden wie Benny Carter, Red Callender und Buddy Collette von hier aus agierten, so blieb Los Angeles doch ein weitgehend ungeschriebenes Kapitel der US-amerikanischen Jazzgeschichte.

Die von Peter Vacher interviewten Musikern stammen aus der älteren Generation, und dokumentieren die Szene vor allem der 1930er bis 1950er Jahre. Noch weiter zurück geht es in den Erzählungen des Trompeters Andy Blakeney , der von seinen ersten musikalischen Erfahrungen im Chicago der 1920er Jahre berichtet, von seinem Umzug an die Westküste im Jahr 1925, von Reb Spikes, der ein Musikgeschäft in L.A. besaß und außerdem eine gut beschäftigte Band. Er erinnert an viele der Musiker in der Stadt und an Partys bei Orson Welles. Er erzählt aber auch von der Rassentrennung in der Stadt, und von den legendären Gigs, die Louis Armstrong und Duke Ellington Anfang der 1930er Jahre in Sebastian’s Cotton Club hatten, von Tagesjobs in einer Schiffswerft, von Gigs mit Kid Ory und Barney Bigard, und von verschiedenen Comebacks in den 1970er und 1980er Jahren. Beim Pianisten Gid Honoré musste Vacher erst Street Credibility beweisen (dadurch, dass er den Schlagzeuger Wallace Bishop kannte), bevor der sich zu einem Interview bereitfand. Honoré kam 1921 aus New Orleans nach Chicago und erzählt von den vielen Ensembles, mit denen er in den 1920er bis 1940er Jahren dort spielte – oft Bands alter Freunde aus New Orleans. 1948 zog er an die Westküste, wo er mit Kid Ory und Teddy Buckner spielte – seine Erinnerungen an die Szene in L.A. nehmen dabei gerade einmal ein Fünftel seines Kapitels ein. Der Trompeter George Orendorff hatte in den 1920er Jahren King Olivers Creole Jazz Band mit Louis Armstrong in Chicago gehört, kurz bevor er nach L.A. zog. Er erzählt vom Engagement in der Band von Les Hite, in der als Schlagzeuger Lionel Hampton mitwirkte, oder von einem Abend, an dem Fats Waller Bach und Beethoven spielte. 1946 war er im Billy Berg’s Club, als Dizzy Gillespie dort mit Charlie Parker spielte. Orendorff arbeitete schließlich 30 Jahre lang als Postbeamter und trat nur noch selten auf. Jeder in Los Angeles kannte den Schlagzeuger Monk Fay, den Vacher aber erst nach intensiver Suche in einem Seniorenheim fand. Der erzählt von seiner Popularität in Hawaii, von einer Gefängnisstrafe wegen Dealens mit Marihuana und von Gigs in Los Angeles in den 1940er und 1950er Jahren. Der Saxophonist Floyd Turnham erinnert sich an Britt Woodman und an Aufnahmen mit Johnny Otis; die Sängerin Betty Hall Jones weiß noch, wie Nellie Lutcher ihr einen Vertrag bei Capitol Records verschaffte. Der Trompeter Red Mack Morris war in Les Hites Band, als diese Louis Armstrong begleitete und führte später eine Weile einen eigenen Club, in dem er schwarz Alkohol ausschenkte. Der Klarinettist Caughey Roberts erzählt von seinen Lehrern und davon, wie er schließlich selbst unterrichtete, daneben aber auch von einer Reise nach China mit Buck Clayton, über seine Arbeit mit Count Basie und Fats Waller in den 1930er Jahren und über seine Dixieland-Aufnahmen in den 1950ern. Der Pianist Chester Lane war ein großer Fan von Earl Hines, arbeitete lange Zeit um St. Louis, und zog 1957 an die Westküste. Der Trompeter Monte Easter erinnert sich, wie er und Art Farmer Ende der 1940er Jahre in Jay McShanns Band saßen, berichtet über die Probleme der afro-amerikanischen Gewerkschaften und über seinen Broterwerb als Postbediensteter. Der Bassist Billy Hadnott erzählt ausführlich von seinen musikalischen Erlebnissen in Kansas City und hat seine eigene Erinnerung daran, wie Charlie Parker ins Sanatorium von Camarillo kam. Der Trompeter Norm Bowden weiß einiges über Reb Spikes und den Schlagzeuger “Boots” Douglas zu berichten, aber auch über den Club Alabam im berühmten Dunbar Hotel auf der Central Avenue. Der Posaunist John ‘Streamline’ Ewing hatte anfangs gut bezahlte Nebenjobs in den Hollywoodstudios, ging dann auf Anregung eines Musikerkollegen nach Chicago, tourte mit Bands wie denen von Horace Henderson und Earl Hines und spielte ab den 1950er Jahren mit Teddy Buckner in Disneyland. Der Saxophonist Chuck Thomas spielte vor allem in der Küstenregion (bis Las Vegas) und zuletzt ebenfalls mit Teddy Buckner. Der Schlagzeuger Jesse Sailes erinnert sich, wie all die großen Swingbands in den Theatern von Los Angeles auftraten und wie er später Platten mit Percy Mayfield, Ray Charles und B.B. King aufnahm. Der Schlagzeuger Minor Robinson spielte mit Buddy Collette und kannte Charles Mingus, als dieser vielleicht 15, 16 Jahre alt war.

Es sind persönliche Geschichten, von Sidemen-Karrieren und außermusikalischen Lebensentscheidungen. Die Namen wiederholen sich; aus den Erzählungen schält sich dabei eine Szene heraus, die zusammenhielt, auch wenn einzelne der Musiker die Stadt für kürzer oder für länger verließen. Peter Vacher beschreibt zu Beginn eines jeden der Kapitel, wie er den Musikern auf die Spur kam und erklärt einzelne der von den Interviewten mitgeteilten Anekdoten. Nebenbei erzählen diese von der Mobilität des Musikerberufs, von Karrieren, die in New Orleans oder Chicago begannen oder in Kansas City und New York Station machten, deren Protagonisten aber, nachdem sie kalifornische Luft geschnuppert hatten, von dieser nicht mehr loskamen. Es gibt schöne Geschichten über das Zusammentreffen des West-Coast-Größen mit durchreisenden Stars der großen Swingbands; es gibt Insiderberichte über alle möglichen Aspekte des Showbusiness’; es gibt immer wieder den Anruf aus der Ferne, der ihnen einen Job in einer der “name bands” anbietet, den sie entweder für kurze Zeit annehmen oder aber ablehnen. Es gibt Geschichten über Familienplanung und solche über Tagesjobs, mit denen man die Familie ernähren konnte. Central Avenue spielt eine bedeutende Rolle, jene Straße, die in Teilen zu einem kulturellen Zentrum der afro-amerikanischen Community der Stadt wurde.

Peter Vacher hat die Gespräche laufen lassen; sein ursprüngliches Interesse galt der Lebensgeschichte der Musiker, weniger dem Treiben in Los Angeles. Und so nehmen die Erinnerungen an Chicago oder Kansas City oft mehr Raum ein als die aktuelle Lebenswirklichkeit des Ortes, an dem die interviewten Musiker schließlich landeten. Doch wird eine Szene eben nicht nur durch das geprägt, was Musiker in ihr kreieren, sondern auch durch alles, was sie aus ihrer Vergangenheit mitbringen. Von daher ist Vachers Ansatz völlig richtig, die Geschichte der Central Avenue durch die Einflüsse zu erzählen, die hier zusammenkamen.

Beim Lesen wünschte man sich stellenweise entweder einen knappen biographischen Abriss vor oder nach den Kapiteln oder aber das Einstreuen von Jahreszahlen, um die Erinnerungen der Musiker besser einordnen zu können. Wer bei Los Angeles an die Westcoast-Szene denkt, sei gewarnt: alle der von Vacher interviewten Musiker sind vor allem der Swingära zuzuordnen; sie erzählen zum Teil von den jüngeren Musikern, die sie kannten, waren aber nie selbst Mitglied dieser Szene. In seinem Vorwort heb Vacher vor allem drei Interviews hervor, die besonders gut gelungen seien: jene mit Andy Blakeney, Billy Hadnott und Norman Bowden, mit Musikern also, mit denen er mehrfach sprechen und dabei mehr über ihr Leben und musikalisches Wirken lernen konnte. Tatsächlich aber sind auch jene Gespräche lesenswert, die etwas langsamer “auf den Punkt” kommen. “Swingin’ On Central Avenue” gelingt es dabei, Erhebliches zur Kulturgeschichte des afro-amerikanischen Jazz im Los Angeles der 1930er bis 1950er Jahre beizutragen. Das Buch erzählt von künstlerischen Idealen und von der Realität des alltäglichen Musikgeschäfts. Die Entscheidung, die Vacher – sicher mehr der Not gehorchend – getroffen hatte, war genau richtig: Seine Protagonisten sind eben nicht die großen Stars, weil die Szene, die er im Fokus hat, sich in keiner der stilbildenden Städte befand, weil die Community, die er in den Kapiteln seines Buchs abbildet, sich aus vielen sehr disparaten Erfahrungen zusammensetzte. Sein Buch ist auf jeden Fall eine Fundgrube für Jazzhistoriker mit vielen Anekdoten und Erinnerungen, die dieser Rezensent hier zum ersten Mal gelesen hat; zugleich ist es eine abwechslungsreiche Zeitzeugensammlung einer Szene, die bislang nur mäßig dokumentiert ist.

Wolfram Knauer (Juli 2016)

Invitation to Openness. The Jazz & Soul Photography of Les McCann, 1960-1980

herausgegeben von Pat Thomas & Alan Abrahams

Seattle 2015 (Fantagraphics Books)

200 Seiten, 39,99 US-Dollar

ISBN: 978-1-60699-786-4

Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.

Musikerfotos – es gibt eine ganze Reihe an Jazzmusikern, deren Hobby auf Tournee das Fotografieren war. Milt Hinton ist der wohl namhafteste unter ihnen, doch jetzt zeigt ein neues Buch, dass auch Les McCann nicht nur gute Ohren, sondern auch ein exzellentes Auge hat. Das nämlich gehört dazu, auf dass das Buch eines fotografierenden Musikers nicht einzig wegen der Vorteile interessant ist, die sich daraus ergeben, dass der Mann hinter der Kamera zugleich auf der Bühne sitzt und von den Objekten seiner Begierde, also anderen Musikern, nicht als Störenfried, sondern als einer der ihren anerkannt wird.

Im Vorwort von “Invitation to Openness” erzählt A. Scott Galloway kurz die biographischen Stationen Les McCanns: geboren in Lexington, Kentucky, über Tuba und Snare-Drum zum Klavier gelangt, zusammen mit Eddie Harris mit “Compared to What” über Nacht einen Welthit geschaffen, der eine Solokarriere bedingte, die bis in jüngste Zeit anhielt. Pat Thomas erzählt die Genese des Buchprojekts: Er hatte gerade eine CD-Wiederveröffentlichung des McCann-Klassikers “Invitation to Openness” organisiert und McCann zu Hause besucht, als er in einer Ecke einen Stapel zerkratzter Abzüge von Fotos entdeckte, die der Pianist in den 1960er und 1970er Jahren gemacht, aber nie veröffentlicht hatte. Im Interview mit Thomas erzählt McCann, dass es in seiner Familie immer Fotoapparate gegeben habe. Er selbst habe sich eine Nikon gekauft und begonnen, auf der Bühne und daneben Menschen abzulichten. Als er sich ein Haus in Hollywood leisten konnte, richtete er sich eine Dunkelkammer ein und begann seine Aufnahmen selbst zu entwickeln.

Das Bemerkenswerteste an den Bildern ist vielleicht die Perspektive. Gerade die Bühnenaufnahmen sind eben nicht von vorn gemacht, aus dem Bühnengraben oder der ersten Reihe, sondern oft von der Seite oder leicht von hinten. Viele Bilder zeigen die Musiker backstage, in Vorbereitung fürs Konzert, in Freizeitklamotten beim Soundcheck. Das entspannte Lächeln Count Basies zeigt die entspannte Vertrautheit. Andere eindrucksvolle Motive sind etwa: Stanley Clarke mit abwartend-konzentrierter Miene (und einer denkwürdigen Frisur); Ben Webster am Flügel; Dexter Gordon und Joe Zawinul vor einem Motel; die junge Tina Turner; das Publikum aus Gefangenen im Cook County Jail; Cannonball Addlerley, der an einer Zigarette zieht, sein Gesicht halb in Rauch gehüllt. Neben Musikern gibt es Bilder von Schauspielern (Jack Lemmon, Bill Cosby, Jerry Lewis), Politikern (Jimmy Carter, Jesse Jackson, Stokely Carmichael, Dr. Martin Luther King), Sportlern (Muhamad Ali, Pelé), sowie einige wenige Bilder, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Doch auch diese Aufnahmen, etwa das eines alten Mannes mit Fahrrad, hätten das Potential zu Plattencovers.

Les McCann gibt zu einzelnen der Bilder Kommentare ab, in denen er Kolleginnen oder Kollegen erinnert. Auch die Identifizierung der Motive basiert auf McCanns Erinnerung, wobei es Motive gibt, zu denen er nicht wirklich mehr weiß, wo oder wann sie gemacht wurden, und zumindest eine falsche Zuschreibung (nein: das ist NICHT Eberhard Weber auf den beiden Fotos mit Sarah Vaughan, sondern Bob Magnusson!). Beim Durchblättern des Bandes kommt einem immer wieder in den Sinn, dass das Leben eines Jazzmusikers eben aus mehr besteht als der Bühnenwirklichkeit. Les McCanns “Invitation to Openness” bietet damit einen lohnenswerten und allemal mit Soul gefüllten Blick hinter die Kulissen sowohl der Musiker, die er darin dokumentiert, als auch seiner eigenen Konzertarbeit.

Wolfram Knauer (Juni 2016)

Bitches Brew

von George Grella Jr.

New York 2015 (Bloomsbury Academic, 33 1/3)

128 Seiten, 14,95 US-Dollar

ISBN: 978-1-6289-2943-0

D ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.

ie Buchreihe 33 1/3 des Bloomsbury-Verlags behandelt eigentlich Rockgeschichte. Jeder Band ist einem separaten Album gewidmet und wird historisch kontextualisiert. Miles Davis wurde jetzt die Ehre zuteil, als erster Jazzer in die Reihe aufgenommen zu werden, die immerhin schon mehr als 100 Bände umfasst. Sein Album “Bitches Brew” von 1969 schrieb eben nicht nur Jazz-, sondern genauso auch Popgeschichte.

In seinem ersten Kapitel betont George Grella, wie schwer es ist, “Bitches Brew” klar einem Genre zuzuordnen. Miles wollte weder ein klares Jazz- noch ein dezidiertes Rockalbum machen. “Bitches Brew”, meint Grella, sollte man daher am ehesten als experimentelle Musik hören, als Versuch, den überkommenen Normen von sowohl Jazz wie auch von Rock zu entkommen.

Im zweiten Kapitel erklärt Grella die seltsame Sektenhaltung, die Jazzrezeption manchmal annehmen kann und gegen die sich Miles Davis von früh an wehrte. Geht nicht gibt’s nicht, sei sein Motto gewesen, und Popsongs nahm er bereits lange vor “Time After Time” auf. Miles, fasst Grella zusammen, spielte Pop nicht um Popstar zu sein, sondern um Musik zu machen. Er erzählt von der Zeit des Trompeters mit Charlie Parker, vom Capitol-Nonet, das irgendwie die Geburtsstunde des Third Stream wurde, sowie von “Kind of Blue” und “Sketches of Spain”.

In Kapitel 3 erklärt Grella, welch völlig anderen Ansatz Miles an die Produktion eines Albums hatte, bei dem er sich ab 1968, ab dem Album “Circle in the Round”, vorbehielt, die musikalischen Versatzstücke nach Belieben zusammenzuschneiden.

In den Kapiteln 4 und 5 schließlich steht “Bitches Brew” selbst im Mittelpunkt, wenn Grella über Titel und Covergestaltung geflektiert und die einzelnen Titel beschreibt. Das liest sich stellenweise wie eine Sportreportage: wer, wann, was, Tonart, Einsatz, Intensität. Grella verweist auf die oft nicht wahrnehmbare Editiertechnik Teo Maceros und darauf, wie dies nur deshalb möglich war, weil alle Musiker immer deutlich aufeinander hörten. In “Pharoah’s Dance” benennt er eine “hippe Blueslinie bei 4:46” oder eine Coda, die “fast Beethoven’schen Charakter” habe. Im Titeltrack zeigt er auf viele der Nahtstellen, und dann verweist auf die Unterschiede der beiden Platten des Doppelalbums: “eine, um dich wegzublasen, die andere, um deinen Kopf wieder geradezurücken”.

Im letzten Kapitel widmet Grella sich den Nachwirkungen des Albums, in der Kritik genauso wie im Jazz. Mit Verweis auf Wynton Marsalis erklärt er, dass da zwei recht unterschiedliche Sichtweisen der Zukunftfähigkeit von Musik aufeinandergeprallt seien, um dann Miles’ Konzept auf dem kleinsten Nenner zusammenzufassen: “Indem er Rhythmus, Puls und Harmonien – und auf Tonband eingespielte Kompositionen – verwandte, die absichtlich nicht zu einer Auflösung fanden, organisierte Miles Zeit: und sowohl Form wie auch Zeit finden damit in der Musik zusammen”.

Eine kommentierte Diskographie beschließt das Büchlein, das sich wie ein sehr ausführlicher Plattentext mit vielen zusätzliche Informationen liest. Ja, Grella gelingt die Kontextualisierung, und doch kommt er der Musik selbst nur bedingt nahe, auch weil seine analytischen Anmerkungen etwas zu oberflächlich bleiben, weil er quasi nur parallel zur Musik beschreibt, was man eh hört, anstatt zusammenzufassen, was das alles “bedeutet”. Trotz dieser Einschränkung aber ist Grellas Büchlein ein lohnenswerter Begleiter zur nächsten abendlichen Abhörsession dieses Miles Davis-Klassikers.

Wolfram Knauer (Mai 2016)

Jazz Basel. Vier Jahrzehnte Stars und Szene

herausgegeben von Offbeat = Urs Ramseyer & Ruedi Ankli & Peewee Windmüller & Urs Blindenbacher

Basel 2015 (Christoph Merian Verlag)

180 Seiten, 29 Euro

ISBN: 978-3-85616-695-5

Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.

Die Geschichte regionaler Jazzszenen kann man auf unterschiedliche Weise erzählen. Man kann nostalgisch und sehnsuchtsvoll zurückblicken und von alten Zeiten schwärmen. Oder man kann auch Zurückliegendes vor allem aus dem Wissen um die Gegenwart verstehen.

Die Macher des offbeat-Festivals gehen in ihrem Buch über “Jazz Basel” den zweiten Weg. Das opulent bebilderte Buch widmet einzig sein Eingangskapitel (von Bruno Spoerri) den Anfängen des Jazz in Basel von den 1920er bis in die 1970er Jahre. 1974 gründete sich der Verein und die Konzertreihe jazz in basel, 1990 schließlich das Festival offbeat. Das Buch blickt auf die Musiker, die seither auf dem Festival spielten, aus skandinavische Gäste oder gesamtdeutsche Schwerpunkte, auf Jazz aus dem Mittelmeerraum und einen lateinamerikanischen Fokus, auf US-amerikanische Bands und die Schweizer Musiker, die hier auch immer zu hören waren. Es gibt Anekdoten aus dem Alltag von Festivalorganisatoren und Berichte von Backstage. Die Auswirkungen des Festivals in Stadt und Region werden thematisiert, Schulprojekte etwa oder die Präsenz im örtlichen Rundfunk. Und schließlich wird mit Stolz auf die Zusammenarbeit des offbeat Festivals mit dem Jazzcampus Basel und dem Club The Bird’s Eye berichtet.

Das alles ist kurzweilig geschrieben, vordergründig wohl vor allem für regionale Leser interessant, daneben aber genauso ein Bericht über die Verankerung einer regionalen wie internationalen Szene, aus dem auch Veranstalter anderswo etwas lernen können. Und schließlich sind da noch die 86 schwarz-weißen Abbildungen, Fotos von Bernhard Ley, Peewee Windmüller und Röné Bringold, die die Erinnerungen an die Geschichte von offbeat ungemein lebendig werden lassen.

Wolfram Knauer (März 2016)

Moderne Lüste. Ernest Borneman – Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher

von Detlef Siegfried

Göttingen 2015 (Wallstein)

455 Seiten, 29,90 Euro

ISBN: 978-3-8353-1673-7

Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.

Ernest Borneman war eine Mehrfachbegabung, so sehr, dass es genügend Menschen gaben, die dachten, es handele sich wahrscheinlich um mehrere Personen, die nur zufällig denselben Namen hätten. In den 1970er und 1980er Jahren war Borneman ein regelmäßiger Gast in deutschen Talkshows, wann immer es um das Thema Sexualität ging, hatte daneben eine Sex-Beratungskolumne in der Neuen Revue. Als Soziologe hatte er sich mit seinem Buch Das Patriarchat 1975 einen Namen gemacht. Vor seiner Beschäftigung mit Frauenbewegung und Feminismus hatte Borneman eine Karriere im Filmgeschäft gemacht, arbeitete für das National Film Board of Canada, für die UNESCO in Paris und war Programmdirektor des Freien Fernsehens, der ersten privaten Fernsehanstalt, die nach ihrem Verbot durch die Adenauer-Regierung quasi durch das ZDF abgelöst wurde. Und noch früher war Borneman nicht nur Jazzliebhaber und -experte, sondern einer der ersten Jazzforscher, ein Kenner des Jazz, der diese Musik zeitlebens als transkulturelle künstlerische Aussage verstand und 1944 mit seinem Artikelreihe “The Anthroprologist Looks at Jazz” eine der ersten übers Anekdotische hinausreichenden Kulturgeschichten des Jazz verfasste.

Borneman schied im Juni 1995 aus dem Leben. Sein Archiv ist in der Berliner Akademie der Künste untergekommen; jetzt hat der Historiker Detlef Siegfried die Biographie des vielfältigen Forschers vorgelegt. Diese hat er klar nach den verschiedenen Feldern gegliedert, in denen Borneman tätig war, überschrieben “Hören. Die Ethnologie des Jazz”, “Sehen. Das Leben auf der Leinwand” und “Berühren. Sex und Gesellschaft”.

Der 1915 in Berlin geborene Ernst Bornemann – wie er bis zu seiner Emigration 1933 hieß – hatte bereits 1930 Bertolt Brecht kennengelernt, als Mitglieder von Berliner Schulchören zu Proben des Lehrstücks Der Jasager geladen worden waren. Er und Brecht freundeten sich an, Brecht half ihm bei der Abfassung seines ersten Theaterstücks und Borneman Brecht bei einer Neuübersetzung des Dreigroschenromans ins Englische. Siegfried, der zu Beginn seines Buchs anschaulich erklärt, wie er sich durch Bornemans eigene “Autofiktionen”, wie er sie nennt arbeiten musste, durch falsche Fährten also, die Borneman aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Zeiten seiner Karriere legte, beschreibt Bornemans Exil als “nicht nur Flucht-, sondern auch Möglichkeitsraum”.

In London war Borneman regelmäßig bei Jazzkonzerten anzutreffen, verkehrte außerdem in einem Kreis linker und schwarzer Intellektueller. Bereits Mitte der 1930er Jahre hatte er einen Kriminalroman geschrieben, arbeitete bald auch an einem Drehbuch für einen möglichen eigenen Film, in dem auch der Jazz eine Rolle spielen sollte. Im Sommer 1940 wurde er als “feindlicher Ausländer” interniert, doch bereits zuvor produzierte er seine erste Rundfunksendung. Nach seiner Internierung wurde er nach Kanada deportiert, wo er nach seiner Entlassung beim National Film Board Arbeit fand.

Er knüpfte Kontakt zu Sammlern und Jazzkennern in den USA und sammelte Material für eine mögliche musikwissenschaftliche Dissertation und ein Buch zum Thema “American Negro Folk Music”, das von zwei Verlagen zur Publikation angenommen, dann aber wegen kriegsbedingten Papiermangels nicht gedruckt wurde. In seinen Jazzarbeiten, für die Borneman sich bei dem bekannten Musikethnologen Melville J. Herskovits um ein Stipendium bemühte, ging es, wie Siegfried zusammenfasst, “um zwei Themen: erstens um die Verbindungen von afroamerikanischer Volksmusik und moderner Tanzmusik der Gegenwart, und zweitens um die Verschränkungen von sozialen Verhältnissen und Populärkultur”. 1944 begann Borneman seine achtteilige Artikelserie “The Anthropologist Looks at Jazz”, die in der Zeitschrift The Record Changer erschien, der er bald auch als Mitherausgeber angehörte. Er schlug sich in der Debatte um den Bebop zwar auf die Seite des “authentischen” Jazz, konnte aber der romantischen Rückwärtsgewandtheit vieler der Traditionalisten wenig abgewinnen und versuchte daher immer wieder zwischen den Lagern zu vermitteln.

Mitte der 1940er Jahre lebte er in Paris, interviewte Louis Armstrongs Band anlässlich des ersten Jazzfestivals in Nizza im Jahr 1948, und freundete sich mit amerikanischen Expatriates und französischen Musikern wie Claude Bolling oder Boris Vian an. Er schrieb für den britischen Melody Maker und produzierte 1953 mit Betty Slow Drag einen experimentellen Kurzfilm, der seine beiden großen Interessen Jazz und Film miteinander verbinden sollte. Für den Melody Maker berichtete Borneman auch über den Jazz in Westdeutschland, konnte aber, selbst als Joachim Ernst Berendt versuchte ihn mit zeitgenössischen Musikrichtungen der 1960er Jahre anzufreunden, indem er ihn in ein Konzert John Coltranes mitnahm, mit dem modernen Jazz wenig anfangen.

Siegfried widmet Bornemans langer Auseinandersetzung mit den karibischen Wurzeln des Jazz ein eigenes Unterkapitel und berichtet davon, wie der spätere Beat Club von Radio Bremen auf Bornemans Ideen zurückzuführen gewesen sei. Er zeigt, dass Borneman in seinen Schriften einige Debatten angestoßen hatte, die in der Jazzkritik erst in den 1960er Jahren wirklich ausgetragen wurden, als er selbst an dieser Diskussion nicht mehr selbst teilnahm. Letzen Endes mag Borneman nicht mit allen seiner Thesen Recht gehabt haben, ohne Zweifel aber sei er ein Wegbereiter der internationalen Jazzforschung gewesen.

Der Jazz spielt auch in den weiteren Lebens- und Arbeitsphasen für Borneman eine wichtige Rolle, und Bornemans kritischer Geist, den Siegfried am Beispiel des Jazz ausgiebig beschrieben hat, lässt sich auch in diesen Bereichen zeigen. Detlef Siegfrieds Buch ist dabei ein faktenreicher Band, der biographische Stationen und Diskurse, an denen Borneman beteiligt war, laufend miteinander verschränkt. Ganz sicher war Borneman einer der schillerndsten Vordenker des Jazz; Siegfrieds Schilderung sowohl seines Lebens als auch der Diskussionen, an denen sich Borneman sein Leben lang beteiligte, zeigt ihn aber darüber hinaus als einen vielseitig gebildeten, einfachen Erklärungen zutiefst skeptisch gegenüberstehenden, zur Offenheit des Denkens neigenden Forscher.

Wolfram Knauer (März 2016)

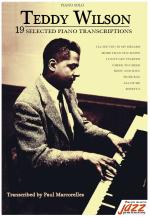

Teddy Wilson. 19 Selected Piano Transcriptions

Transkriptionen von Paul Marcorelles

Toulouse 2015 (Blue Black Jazz)

44,95 Euro

Boogie Woogie, Volume 2. 17 Original Boogie Woogie and Blues Piano Transcriptions

Transkriptionen von Paul Marcorelles

Toulouse 2014 (Blue Black Jazz)

46,85 Euro

Zu beziehen über www.blueblackjazz.com

Paul Marcorelles hat bereits eine ganze Reihe an Transkriptionen von Pianisten des frühen Jazz vorgelegt, vorzugsweise von Musikern, die im Stride- oder Boogie-Woogie-Stil spielten. Seine jüngsten Veröffentlichungen widmen sich dem Swing-Stil Teddy Wilsons auf der einen und dem Repertoire einiger der Boogie-Woogie-Größen der frühen 1940er Jahre auf der anderen Seite.

Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.

Für Teddy Wilson hat Marcorelles sich Soli zwischen 1934 und 1946 ausgesucht, schnelle virtuose Titel wie “Rosetta”, den “Tiger Rag” oder “When You and I Were Young, Maggie” sowie Balladen wie “Don’t Blame Me”, “Out of Nowhere” oder “Body and Soul”. Seine Transkriptionen sind exakt, gut lesbar, reine Notationen ohne weitere Spielanweisungen oder analysierende Harmoniesymbole. Sie sind zum Nachspielen gedacht, brauchen allerdings Pianisten, die zum einen keine Probleme mit den bei Wilson so beliebten Dezimengängen der linken Hand haben und zum zweiten technisch fortgeschritten sind, um die virtuosen Arpeggien und die die Rhythmik aufbrechenden Läufe tatsächlich zum Swingen zu bringen. Wilsons linke Hand allein kann jedem Pianisten helfen, die antreibende Kraft des Swingens zu begreifen. Auch das Studium seiner Voicings lohnt, deren Alterationen den Akkorden zusätzliche Schwebungen verleihen. Wie immer bei Transkriptionen von eigentlich improvisierten Jazzsoli ist es mehr als hilfreich, sich die Soli auf Platte (oder über Streamingdienste) anzuhören.

Im zweiten der beiden jüngst veröffentlichten Bände versammelt Marcorelles Transkriptionen von Hersal Thomas (“Hersal’s Blues”), Clarence ‘Pinetop’ Smith (“Pinetop’s Boogie Woogie”), Jimmy Yancey (etwa den “Five O’Clock Blues”), Pete Ammons (z.B. “Rock It Boogie”), Meade Lux Lewis (“Chicago Flyer” und “Glendale Glide”), Albert Ammons (etwa seinen “Swanee River Boogie”), Sammy Price (133rd Street Boogie”) und Pat Flowers (“Eight Mile Boogie”). Die rhythmischen Verschiebungen zwischen Bassfiguren und rechter Hand im Boogie Woogie sind dabei noch weit schwerer zu “lesen” und bedürfen noch stärker des Höreindrucks, um sie danach vom Papier in die Tasten zu übertragen und erlauben im Idealfall – und das wäre es ja eigentlich immer im Jazz – irgendwann das Loslassen und das eigene Erfinden melodischer und rhythmischer Muster, die eigene Improvisation.