Sorry, but these abstracts are in the language of the corresponding papers (partly German, partly English).

Ablauf der Konferenz:

DONNERSTAG – Nachmittag

30. September 2021

14:00:

Wolfram Knauer

Wie offen ist der Jazz? Ziemlich!

Wolfram Knauer leitet seit 1990 das Jazzinstitut Darmstadt. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt Monographien über Louis Armstrong (2010, 2021), Charlie Parker (2014), Duke Ellington (2017) sowie ‚Play yourself, man!‘ Die Geschichte des Jazz in Deutschland (2019). Im Frühjahr 2008 lehrte er als erster nicht-amerikanischer Louis Armstrong Professor of Jazz Studies an der Columbia University in New York.

Wolfram Knauer leitet seit 1990 das Jazzinstitut Darmstadt. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt Monographien über Louis Armstrong (2010, 2021), Charlie Parker (2014), Duke Ellington (2017) sowie ‚Play yourself, man!‘ Die Geschichte des Jazz in Deutschland (2019). Im Frühjahr 2008 lehrte er als erster nicht-amerikanischer Louis Armstrong Professor of Jazz Studies an der Columbia University in New York.

Thema:

Wie wird kulturelle Identität geformt und deren Wahrnehmung beeinflusst?

14:30:

Philipp Teriete

Racial Uplift, Community und die Zukunft schwarzer Musik.

Der musikalische Ausbildungskanon an den Historically Black Colleges and Universities im späten 19. und frühen 20. Jh. und der Einfluss auf den frühen Jazz

— abstract: —

Die Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) haben seit ihrer Gründung maßgeblich zum ‚Racial Uplift‘ der ‚Black Community‘ beigetragen. Die Musikausbildung an den HBCUs zielte im späten 19. und frühen 20. Jh. vor allem darauf ab Musiklehrer:innen für die Schulen und Universitäten im ganzen Land hervorzubringen. Nicht zuletzt deshalb hatten die HBCUs auch eine gewichtige Stimme in der Debatte um die ‚Future of Black Music‘ (‚Classical‘ vs. ‚Popular‘).

In der Jazzforschung ist die Rolle der HBCUs bisher kaum diskutiert worden. Durch die Fokussierung auf das Leben und Werk herausragender ‚Jazz Heroes‘ wurde der Blick auf den musikalischen Ausbildungshintergrund der ‚Black Community‘ gleichsam verstellt. Gleichzeitig ist die Professionalität der Ausbildung – insbesondere schwarzer Jazzmusiker:innen – unterschätzt worden und man hat ihnen nicht selten ein Autodidaktentum angedichtet. Dabei hatten viele der Protagonist:innen des Jazz entweder selbst an HBCUs studiert oder waren von Lehrer:innen unterrichtet worden, die an HBCUs ausgebildet worden waren. An den HBCUs wurde das musikalische ‚Handwerk‘ bis weit ins 20. Jh. anhand ‚klassischer‘, europäischer Musik und nach ‚klassischen‘ Lehrplänen vermittelt. Diese waren nach dem Vorbild der führenden US-amerikanischen und europäischen Konservatorien entworfen worden und umfassten neben Instrumental- und Gesangsstudiengängen auch musiktheoretische Disziplinen (Harmonielehre, Kontrapunkt etc.).

Ich möchte in meinem Vortrag untersuchen, welchen Einfluss die Ausbildung an den HBCUs auf die Entwicklung schwarzer Jazzmusiker:innen und ihrer Musik gehabt hat. Dabei soll ebenfalls diskutiert werden, inwieweit ‚positive‘ und negative Vorurteile und der Geniekult die ästhetischen Wertvorstellungen und die historischen Narrative des Jazz geprägt haben.

— bio: —

Philipp Teriete ist international als Pianist, Komponist und Forscher tätig. Er ist Dozent für Musiktheorie an der HSLU Luzern und arbeitet zurzeit an seinem Promotionsprojekt zum Thema The Influence of 19th-Century European Music Theory on Early Jazz. Philipp studierte Klavier und Musiktheorie an der Hochschule für Musik Freiburg, RAM London, und dem CNSMD Paris, sowie Jazz Composition/Piano an der Norwegian Academy of Music Oslo und der New York University. (philippteriete.com)

Philipp Teriete ist international als Pianist, Komponist und Forscher tätig. Er ist Dozent für Musiktheorie an der HSLU Luzern und arbeitet zurzeit an seinem Promotionsprojekt zum Thema The Influence of 19th-Century European Music Theory on Early Jazz. Philipp studierte Klavier und Musiktheorie an der Hochschule für Musik Freiburg, RAM London, und dem CNSMD Paris, sowie Jazz Composition/Piano an der Norwegian Academy of Music Oslo und der New York University. (philippteriete.com)

15:30:

Anna-Lisa Malmros (engl.)

Black Dada / Ascension Unending

John Tchicai between Amiri Baraka and John Coltrane

— abstract: —

American and European Experimentalism viewed through the life and music of Danish-Congolese musician, composer and educator John Tchicai (1936-2012) whose works is interdisciplinary, as in his many collaboration with poets, first and foremost Amiri Baraka (LeRoi Jones) and his groundbreaking Black Dada Nihilismus (1965). Anna-Lisa Malmros will start with that poem which builds upon and constructs a long history of black life and trauma, and then survey the perspectives on black music by European philosophers and writers such as Theodor W. Adorno, Slavoj Zizek and Harald Kisiedu.

The talk discusses Tchicai’s different identities, the influence of his Congolese heritage, for instance, the fact that he was one of few European musicians who managed to make a mark on the US-American jazz scene, while Tchicai saw himself as a European first and all. It also discusses the experimental approaches Tchicai was involved in in the 1960s which have resulted in a change of perspective positioning the music somewhere between the complicated mesh of pop-art, modernism, New Music, „serious“ art and crossover styles.

— bio: —

Anna-Lise Malmros studied music history and theory at the University of Copenhagen, and wrote her PhD thesis about Alban Berg’s „Lulu“. For several years she worked as a music critic – focusing on rock, blues and pop – for different newspapers and periodicals, but also as an educator and lecturer in high schools and as an administrator in the Danish Music Council, specifically representing rock, pop and jazz. Her biography project on John Tchicai was initiated by Tchicai himself a few years before his death in 2012.

Anna-Lise Malmros studied music history and theory at the University of Copenhagen, and wrote her PhD thesis about Alban Berg’s „Lulu“. For several years she worked as a music critic – focusing on rock, blues and pop – for different newspapers and periodicals, but also as an educator and lecturer in high schools and as an administrator in the Danish Music Council, specifically representing rock, pop and jazz. Her biography project on John Tchicai was initiated by Tchicai himself a few years before his death in 2012.

16:30: Roundtable 1

Vom Fremdsein, Ankommen, Fremdbleiben. Gespräch über eigene Erfahrung der Identitätswahrnehmung

Ein Gespräch mit der Saxophonistin Gabriele Maurer, dem Kontrabassisten Reza Askari und der Sängerin Simin Tander stellt ganz persönlich die Erfahrungen von Künstler:innen vor, die auf unterschiedliche Art und Weise betroffen sind, durch Hautfarbe, familiäre Herkunft und/oder ihre künstlerische Auseinandersetzung mit Traditionen, die außerhalb ihrer deutschen Heimat liegen (Moderation: Sophie Emilie Beha). Wir haben dieses Panel überschrieben: “Vom Fremdsein, Ankommen, Fremdbleiben. Gespräch über eigene Erfahrung der Identitätswahrnehmung”.

— bio: —

Gabriele Maurer fand im Alter von 3 Jahren zur Musik. In jungen Jahren bestritt sie klassische Wettbewerbe wie Jugend Musiziert bevor sie sich dem Jazz zuwandte und 2017 ihr Studium für Jazzsaxophon an der Musikhochschule Mannheim begann. Seitdem wurde die Newcomerin für ihre genre-freien Kompositionen mit ihrem Projekt „GMQ“ und ihrem einladenden Spiel mehrfach ausgezeichnet. „Maurers Weg ist der durch die Musik: Sie ist im Jazz zuhause! Und wer ihr zuhört, fühlt sich bei ihr zu Gast. In einem wundervollen Heim, voller warmer, weicher, fließender Saxophonklänge.“ (SWR ‚Kunscht‘). (gabrielemaurerquintett.com)

Gabriele Maurer fand im Alter von 3 Jahren zur Musik. In jungen Jahren bestritt sie klassische Wettbewerbe wie Jugend Musiziert bevor sie sich dem Jazz zuwandte und 2017 ihr Studium für Jazzsaxophon an der Musikhochschule Mannheim begann. Seitdem wurde die Newcomerin für ihre genre-freien Kompositionen mit ihrem Projekt „GMQ“ und ihrem einladenden Spiel mehrfach ausgezeichnet. „Maurers Weg ist der durch die Musik: Sie ist im Jazz zuhause! Und wer ihr zuhört, fühlt sich bei ihr zu Gast. In einem wundervollen Heim, voller warmer, weicher, fließender Saxophonklänge.“ (SWR ‚Kunscht‘). (gabrielemaurerquintett.com)

Reza Askari, Bassist aus Köln; ausführliche Vita unter reza-askari.com

Reza Askari, Bassist aus Köln; ausführliche Vita unter reza-askari.com

Die deutsch afghanische, aus Köln stammende Sängerin und Komponistin Simin Tander gehört zu den aufregendsten Persönlichkeiten des europäischen Jazz. Sie „balanciert an der Grenze von Schmerz und Schönheit, von Grazie und Leidenschaft“ (Augsburger Allgemeine) und verzaubert mit einem Klangreichtum und einer Intensität, wie man sie selten erlebt. Sie interpretiert und komponiert Texte und Lieder auf unterschiedlichen Sprachen, so auch auf Paschtu, der Sprache der Afghanen und ihres früh verstorbenen Vaters. In den vergangenen 15 Jahren tourte sie mit ihrem niederländische Quartett auf internationalen Festivals (u.a. North Sea Jazz Festival, Hongkong Jazzfestival, Madrid Jazzfestival, Philharmonie Essen, Jarasum Jazzfestival South Korea) und veröffentlichte zwei hoch gelobte Alben in Eigenregie. Gemeinsam mit dem norwegischen Star-Pianisten Tord Gustavsen gab sie mit What was said (2016) ihr Debut auf dem renommierten Label ECM Records. Es folgten weltweite Tourneen (u.a. London Jazz Festival, Montreal Jazzfestival, Brussels Jazzfestival, San Francisco SF Jazz Fest), enthusiastische Kritiken und der Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik. Im Herbst 2020 erschien Simin Tanders neuestes Werk Unfading (Jazzhaus Records), eine Hommage an weibliche Dichterinnen aus unterschiedlichen Kulturen und Epochen. Neben zahlreichen weiteren, internationalen Projekten doziert Simin an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und gibt weltweit Workshops. (simintander.com)

Die deutsch afghanische, aus Köln stammende Sängerin und Komponistin Simin Tander gehört zu den aufregendsten Persönlichkeiten des europäischen Jazz. Sie „balanciert an der Grenze von Schmerz und Schönheit, von Grazie und Leidenschaft“ (Augsburger Allgemeine) und verzaubert mit einem Klangreichtum und einer Intensität, wie man sie selten erlebt. Sie interpretiert und komponiert Texte und Lieder auf unterschiedlichen Sprachen, so auch auf Paschtu, der Sprache der Afghanen und ihres früh verstorbenen Vaters. In den vergangenen 15 Jahren tourte sie mit ihrem niederländische Quartett auf internationalen Festivals (u.a. North Sea Jazz Festival, Hongkong Jazzfestival, Madrid Jazzfestival, Philharmonie Essen, Jarasum Jazzfestival South Korea) und veröffentlichte zwei hoch gelobte Alben in Eigenregie. Gemeinsam mit dem norwegischen Star-Pianisten Tord Gustavsen gab sie mit What was said (2016) ihr Debut auf dem renommierten Label ECM Records. Es folgten weltweite Tourneen (u.a. London Jazz Festival, Montreal Jazzfestival, Brussels Jazzfestival, San Francisco SF Jazz Fest), enthusiastische Kritiken und der Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik. Im Herbst 2020 erschien Simin Tanders neuestes Werk Unfading (Jazzhaus Records), eine Hommage an weibliche Dichterinnen aus unterschiedlichen Kulturen und Epochen. Neben zahlreichen weiteren, internationalen Projekten doziert Simin an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und gibt weltweit Workshops. (simintander.com)

Sophie Emilie Beha ist Musikjournalistin. Sie moderiert Radiosendungen, Konzerteinführungen, Podiumsdiskussionen und Livestreams. Daneben schreibt sie Texte für verschiedene Fachmagazine und Zeitungen und managt Social-Media-Kanäle. (twitter.com/sophiemiliebeha)

Sophie Emilie Beha ist Musikjournalistin. Sie moderiert Radiosendungen, Konzerteinführungen, Podiumsdiskussionen und Livestreams. Daneben schreibt sie Texte für verschiedene Fachmagazine und Zeitungen und managt Social-Media-Kanäle. (twitter.com/sophiemiliebeha)

FREITAG – Vormittag

1. Oktober 2021

Thema:

Aneignung und nationales Selbstverständnis (case studies)

9:30:

Philipp Schmickl

Centrisms at the periphery?

Tracing and documenting the impact of an African-American avantgarde jazz musician on a jazz club located at the European margins

— abstract: —

In 1978 the young Austrian jazz club owner Hans Falb (born 1954) met the African-American avantgarde jazz musician Clifford Thornton (1936–1983). Thornton who also was an ethnomusicologist (who took part in the Pan-African Cultural Festival 1969 in Algiers) and until the early 1970s appeared as a supporter of the Black Panther Party, became a guide in musical, spiritual and political matters for Falb who just had opened his place, the Jazzgalerie Nickelsdorf, right at the border between the Eastern and Western blocs.

Although Thornton died in 1983, his presence at the Jazzgalerie is still evident today, however not as easily perceivable as a portrait hanging on the wall. The impression that the exchange during the three years until Thornton’s last Nickelsdorf-visit in 1981 made on the Jazzgalerie, was strong. By looking at source material from the Jazzgalerie’s archive that relates to Thornton – interviews, letters, records or recordings –, I will touch on questions of centers and peripheries in the conceptualization of the nature of jazz music as well as on genesis myths and the identification of its roots and origins. I will argue that Thornton’s partisan but still open-minded views on these questions contributed strongly to the local identity of the Jazzgalerie and endorsed its development to one of the globally most important places for free jazz and improvised music.

The source material as well as the strong character of the locality suggest that one cannot speak of a simple import of Thornton’s beliefs and music – they must be evaluated in light of the local conditions. Here concepts of glocalization or hybridity are key to the understanding of the practices the encounter entailed.

— bio: —

Philipp Schmickl graduated in anthropology (University of Vienna, 2010) with the thesis Das scape jazzistique. Improvisationen in einem globalen Feld. In 2011 he started the book-series THEORAL and published 15 issues of conversations with improvising musicians in German, English and French and visited many (and worked for some) festivals in Europe, Lebanon and Mexico. Science stipend of the City of Vienna in 2015 and 2017. Since March 2020 he is a PhD-student at the University of Music and Performing Arts in Graz (Institute of Jazz Research) where he is researching the history of the „Konfrontationen“, a 40-years-old festival for free jazz and improvised music. (musicaustria.at)

Philipp Schmickl graduated in anthropology (University of Vienna, 2010) with the thesis Das scape jazzistique. Improvisationen in einem globalen Feld. In 2011 he started the book-series THEORAL and published 15 issues of conversations with improvising musicians in German, English and French and visited many (and worked for some) festivals in Europe, Lebanon and Mexico. Science stipend of the City of Vienna in 2015 and 2017. Since March 2020 he is a PhD-student at the University of Music and Performing Arts in Graz (Institute of Jazz Research) where he is researching the history of the „Konfrontationen“, a 40-years-old festival for free jazz and improvised music. (musicaustria.at)

Ádám Havas

Towards the Deconstruction of Hegemonic Narratives

Romani Musicians‘ Role in the Articulation of East European Difference

— abstract: —

Drawing on his research on the Hungarian jazz scene Ádám Havas presents his findings on the meanings of the bebop tradition through the cultural practices of Hungarian Romani jazz musicians. The presentation will cast light on how practicing jazz becomes a main instrument for reinventing „otherness“, East-European „difference“ and, at the same time, to acquire social status within a semi-peripheral geopolitical context.

— bio: —

Ádám Havas earned his PhD in sociology from Corvinus University of Budapest in 2018. He currently serves as Head of Social Sciences at Milestone Institute. His research focuses on the cultural constructions of jazz in East Central Europe. His publications appeared in Popular Music, Jazz Research Journal, Jazz Research News, Hungarian Studies and LeftEast, among others. He has recently submitted his book manuscript The Genesis and Structure of the Hungarian Jazz Diaspora. He is co-editing with Bruce Johnson a special issue of Popular Music & Society on global jazz diasporas, and co-edits with Bruce Johnson and David Horn the Routledge Companion to Diasporic Jazz Studies. (milestone-institute.org/staff-faculty/adam-kornel-havas)

Ádám Havas earned his PhD in sociology from Corvinus University of Budapest in 2018. He currently serves as Head of Social Sciences at Milestone Institute. His research focuses on the cultural constructions of jazz in East Central Europe. His publications appeared in Popular Music, Jazz Research Journal, Jazz Research News, Hungarian Studies and LeftEast, among others. He has recently submitted his book manuscript The Genesis and Structure of the Hungarian Jazz Diaspora. He is co-editing with Bruce Johnson a special issue of Popular Music & Society on global jazz diasporas, and co-edits with Bruce Johnson and David Horn the Routledge Companion to Diasporic Jazz Studies. (milestone-institute.org/staff-faculty/adam-kornel-havas)

11:30:

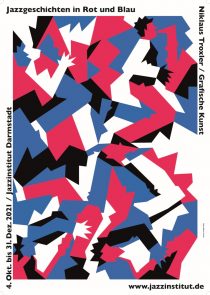

Niklaus Troxler

im Gespräch mit Wolfram Knauer

— abstract: —

Niklaus Troxler schließlich, dessen Plakate Thema einer Ausstellung im Jazzinstitut sind, wird über seinen eigenen Weg zum Jazz erzählen, als Fan, als Begründer und langjähriger Veranstalter des Willisau Jazzfestivals, mit dem er Musiker:innen, für die sein Herz schlägt, in die Schweiz holen konnte, sowie als international renommierter Grafiker und Plakatkünstler.

— bio: —

Niklaus Troxler, geb. 1.5.1947 in Willisau/Schweiz. Graphic Designer. Organisierte Jazzkonzerte in Willisau von 1966-2013, das Jazz Festival Willisau von 1975-2009. Professor für Kommunikationsdesign an der Staatl. Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart 1998-2013. Viele internationale Design- und Kunstpreise. Seine Plakate sind in den wichtigsten Designsammlungen, so u.a. im Museum of Modern Art in New York, im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, Kunstbibliothek Berlin, Stedelijk Museum in Amsterdam. Wohnt in Willisau/Schweiz und Berlin. (troxlerart.ch)

Niklaus Troxler, geb. 1.5.1947 in Willisau/Schweiz. Graphic Designer. Organisierte Jazzkonzerte in Willisau von 1966-2013, das Jazz Festival Willisau von 1975-2009. Professor für Kommunikationsdesign an der Staatl. Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart 1998-2013. Viele internationale Design- und Kunstpreise. Seine Plakate sind in den wichtigsten Designsammlungen, so u.a. im Museum of Modern Art in New York, im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, Kunstbibliothek Berlin, Stedelijk Museum in Amsterdam. Wohnt in Willisau/Schweiz und Berlin. (troxlerart.ch)

FREITAG – Nachmittag

1. Oktober 2021

Thema:

„Wir“ und die anderen

14:00:

Harald Kisiedu

“We Are Bessie Smith’s Grandchildren”

Reflections on Creolization in post-1950s Jazz in Europe

— abstract: —

Histories of post-1950s jazz in Europe are by and large still shaped by an emancipation discourse which posits that during the 1960s white European improvisers came into their own by dissociating themselves from their African American spiritual fathers. Challenging a historical narrative in which „European“ is usually used as a synonym for „white“ and going beyond both Eurocentric and US-centric perspectives, this paper argues for a decentered perspective with respect to historiographies of jazz in Europe. Such a perspective not only allows for the uncovering of a hidden history of critically important Afro-diasporic contributions to experimental jazz in Europe and of deeply meaningful interactions between Afro-diasporic and white European improvisers but also accounts for jazz’s global dimension and the transfer of ideas beyond nationally conceived spaces. European improvisers’ sustained engagement with black musical knowledge amounts to a cultural dynamic, which may best be described in terms of creolization.

— bio: —

Harald Kisiedu is a historical musicologist and received his doctorate from Columbia University. His research interests include jazz as a global phenomenon, music of the African diaspora, black experimental music, post-war European avant-garde, improvisation, transnationalism and Wagner. Kisiedu is also a saxophonist and has performed with Branford Marsalis, George Lewis, Henry Grimes, Hannibal Lokumbe and Champion Jack Dupree. He has made recordings with the NY-based ensemble Burnt Sugar the Arkestra Chamber and composer/improviser Jeff Morris. He is a lecturer in jazz history and jazz studies at the Institute of Music at the University of Applied Sciences Osnabrück. Kisiedu is the author of European Echoes: Jazz Experimentalism in Germany, 1950-1975, published by Wolke Verlag. (haraldkisiedu.com)

Harald Kisiedu is a historical musicologist and received his doctorate from Columbia University. His research interests include jazz as a global phenomenon, music of the African diaspora, black experimental music, post-war European avant-garde, improvisation, transnationalism and Wagner. Kisiedu is also a saxophonist and has performed with Branford Marsalis, George Lewis, Henry Grimes, Hannibal Lokumbe and Champion Jack Dupree. He has made recordings with the NY-based ensemble Burnt Sugar the Arkestra Chamber and composer/improviser Jeff Morris. He is a lecturer in jazz history and jazz studies at the Institute of Music at the University of Applied Sciences Osnabrück. Kisiedu is the author of European Echoes: Jazz Experimentalism in Germany, 1950-1975, published by Wolke Verlag. (haraldkisiedu.com)

Timo Vollbrecht

Das Problem des „othering“ und die Handlungsmacht weißer Musiker:innen

— abstract: —

Das vorliegende Paper thematisiert das Problem des „othering” in einer postmigrantischen und stilistisch zunehmend vielfältigen Musikszene, in der eurozentrische Perspektiven nach wie vor als goldener Standard gelten. Im Vorfeld geführte Gespräche mit BPoC-Jazz-Musiker*innen geben zunächst einen Einblick in deren Erfahrungen, als „Andere“ behandelt und in ihrer Person/Kunst/Musik exotisiert zu werden. Diese Erlebnisse reihen sich ein in eine lange Tradition des Exotismus, die den Jazz und andere Musikrichtungen seit jeher begleitet. Von diesen Gesprächen ausgehend wird diskutiert, welche Rolle insbesondere weiße Musiker*innen einnehmen können, um mehr Gerechtigkeit in der Musikszene zu erreichen. Im Fokus stehen dabei das Erkennen der eigener Handlungsmacht, das Konzept des Verbündet-Seins, Artistic Citizenship und, nicht zuletzt, die konstruktivistische Kraft der Musik selbst.

— bio: —

Timo Vollbrecht ist ein international tätiger Jazzsaxofonist, Komponist und Forscher. Er studierte Saxofon in Berlin und New York, ist aktiv in die Musikszene in Brooklyn eingebunden, wo er u.a. mit Ben Monder, Theo Bleckmann und Ralph Alessi spielt, während er mit seiner Band Fly Magic in Deutschland und Europa tourt. Im Rahmen seiner Promotion analysierte er den künstlerischen Prozess des ECM Records-Produzenten Manfred Eicher im Tonstudio. Derzeit lehrt er an der Jazzabteilung der New York University. (timovollbrecht.com)

Timo Vollbrecht ist ein international tätiger Jazzsaxofonist, Komponist und Forscher. Er studierte Saxofon in Berlin und New York, ist aktiv in die Musikszene in Brooklyn eingebunden, wo er u.a. mit Ben Monder, Theo Bleckmann und Ralph Alessi spielt, während er mit seiner Band Fly Magic in Deutschland und Europa tourt. Im Rahmen seiner Promotion analysierte er den künstlerischen Prozess des ECM Records-Produzenten Manfred Eicher im Tonstudio. Derzeit lehrt er an der Jazzabteilung der New York University. (timovollbrecht.com)

Stephan Meinberg

Vom Umgang mit dem Privilegiert-Sein

— abstract: —

In Verhältnisse geboren, die (Zwischen-)Ergebnis vieler Jahrhunderte vorheriger Geschichte sind, werden wir in mannigfacher Weise von diesen Verhältnissen und so auch von dieser Geschichte geprägt. Wie wir damit individuell und in verschiedenen kollektiven Zusammenhängen umgehen, hängt von vielen, darunter auch subjektiven Faktoren ab. Wie groß ist zum Beispiel unsere Motivation, uns überhaupt umfassender über das Zustande-Kommen unserer jeweiligen Situiertheit bewusst zu werden? Angenommen wir werden als „weiß“ gelesen. Damit sind wir in einer Realität vielfacher Benachteiligung von als nicht-„weiß“ kategorisierten Menschen in eine in dieser Hinsicht bevorzugte, privilegierte Position gestellt mit substanziellen, durchschnittlich auch sehr deutlichen materiellen Folgen. Und das unabhängig davon, ob wir selber das nun wollen oder nicht. Wie verhalten wir uns dazu? Weiter gehende Annahme: wir werden als „weiß“ gelesen und haben zugleich eine Vorliebe für bestimmte afroamerikanische Musiken, zum Beispiel Jazz. Vielleicht ist unser Enthusiasmus für diese Musik sogar so stark, dass wir uns mit ihr in der einen oder anderen Form auch beruflich befassen, also einen erheblichen Teil unseres Lebens mit ihr verbringen. Dies dann nicht zuletzt auch, um so die von uns benötigten, sogenannten „Brötchen“ zu organisieren. Welchen Stellenwert haben für uns die sozialen Umstände, in denen diese Musik ursprünglich entstanden ist? Und wie ausgeprägt ist unser Interesse, die weitere Entwicklung dieser Umstände bis heute

zu verstehen? Hat das eventuell und wenn ja welche Auswirkungen auf unsere konkrete Praxis mit der Musik? Hat es möglicherweise auch Auswirkungen auf Aspekte unseres Lebens jenseits der Musik?

— bio: —

Der Trompeter Stephan Meinberg absolvierte zunächst ein Studium der europäischen Klassik an der Musikhochschule Lübeck, dann ein Jazz-Studium an der Musikhochschule Köln und 1999/2000 als DAAD-Stipendiat ein zusätzliches Studienjahr an der New School University, New York (u.a. bei Billy Harper, Reggie Workman, etc). Mit seinem Quintett Vitamine sowie den kollektiven Gruppen Heelium, moLd und Arnie Bolden veröffentlichte er insgesamt sieben CDs. Als Sideman arbeitete Stephan Meinberg u.a. mit Matthäus Winnitzkis Trio Cnirbs, Andre Nendza A-Tronic, Nils-Wogram-Septet, Dieter Glawischnig Hamburg Ensemble, Salsa-Gruppen von Javier Plaza und Bazon Quiero, NDR-BigBand (unter Leitung von Steve Gray, Maria Schneider, Bob Brookmeyer, uvm). Für das Goethe-Institut spielte er in Afrika, Asien, Europa und Nordamerika. (jazzinstitut.de/deutsch-dozentinnen-und-dozenten-2021/#2021meinberg)

Der Trompeter Stephan Meinberg absolvierte zunächst ein Studium der europäischen Klassik an der Musikhochschule Lübeck, dann ein Jazz-Studium an der Musikhochschule Köln und 1999/2000 als DAAD-Stipendiat ein zusätzliches Studienjahr an der New School University, New York (u.a. bei Billy Harper, Reggie Workman, etc). Mit seinem Quintett Vitamine sowie den kollektiven Gruppen Heelium, moLd und Arnie Bolden veröffentlichte er insgesamt sieben CDs. Als Sideman arbeitete Stephan Meinberg u.a. mit Matthäus Winnitzkis Trio Cnirbs, Andre Nendza A-Tronic, Nils-Wogram-Septet, Dieter Glawischnig Hamburg Ensemble, Salsa-Gruppen von Javier Plaza und Bazon Quiero, NDR-BigBand (unter Leitung von Steve Gray, Maria Schneider, Bob Brookmeyer, uvm). Für das Goethe-Institut spielte er in Afrika, Asien, Europa und Nordamerika. (jazzinstitut.de/deutsch-dozentinnen-und-dozenten-2021/#2021meinberg)

16:30: Panel 2

An die Arbeit: Realität verändern!!!

- Joana Tischkau + Frieder Blume

- Jean-Paul Bourelly

- Kornelia Vossebein

- Moderation: Sophie Emilie Beha

— abstract: —

In einem Roundtable mit zwei dem Gitarristen Jean-Paul Bourelly, der Veranstalterin Kornelia Vossebein und den Kulturaktivist:innen Joana Tischkau und Frieder Blume wollen wir schließlich darüber diskutieren, was es bedarf, um nicht nur zu einem Bewusstseinswandel, sondern darüber hinaus auch zu einer anderen Repräsentation von Musiker:innen auf der Bühne beizutragen (Moderation: Sophie Emilie Beha). Wir haben dieses Panel optimistisch überschrieben: “An die Arbeit: Realität verändern!!!”

— bios: —

Joana Tischkau ist freischaffende Choreografin und Performerin. In ihren Arbeiten versucht Sie die Absurdität und Willkür diverser Unterdrückungsmechanismen aufzuzeigen und bedient sich dabei an postkolonialen Theorien, feministischen Diskurse und popkulturellen Phänomenen. Aus diesen Überlegungen entwickelte sie die Solo Arbeit WHAT.YEAH., die 2014 zum Festival WORKS AT WORK in der Danshallerne Kopenhagen eingeladen wurde. Gemeinsam mit Elisabeth Hampe (Dramaturgie) und Frieder Blume (Sound Design) folgte das Stück TPFKAWY/Thepieceformerlyknownaswhatyeah, welche bei den Hessischen Theatertagen in Darmstadt 2017 gezeigt wurde. Ihre Masterabschlussarbeit PLAYBLACK, welche am Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt uraufgeführt wurde im Frühjahr/Sommer 2020 zur Tanzplattform Deutschland, dem Impulse Festival Showcase in NRW, sowie nach HELLERAU, europäisches Zentrum der Künste in Dresden eingeladen. In Tischkaus Folgearbeit BEING PINK AIN‘T EASY richtet sie die Auseinandersetzung noch stärker auf die weiße Behauptung von Neutralität, Normativität und Universalität und dem gleichzeitigen Begehren nach Schwarzer Verkörperung. BEING PINK AIN’T EASY prämierte im Oktober 2019 an de Sophiensælen in Berlin und wurde zum Friendly Confrontations Festival an den Münchner Kammerspielen sowie dem Tanzquartier in Wien eingeladen. Gemeinsam mit Elisabeth Hampe, Anta Helena Recke und Frieder Blume gründete sie 2020 das Deutsche Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music (DMSUBM) welches In Frankfurt am Main und in Berlin eröffnet wurde. Das DMSUBM ist Deutschlands führendes Museum für Schwarze Kultur, Popularmusik und Geschichte. Es beherbergt ein umfassendes Archiv an Schallplatten, Magazinen, Autogrammen und Erinnerungsstücken, die an einem lebendigen Ort der Vermittlung und Diskussion von Schwarzer Geschichte ausgestellt werden. Joana Tischkau lebt und arbeitet in Frankfurt am Main und Berlin. (berlinerfestspiele.de)

Joana Tischkau ist freischaffende Choreografin und Performerin. In ihren Arbeiten versucht Sie die Absurdität und Willkür diverser Unterdrückungsmechanismen aufzuzeigen und bedient sich dabei an postkolonialen Theorien, feministischen Diskurse und popkulturellen Phänomenen. Aus diesen Überlegungen entwickelte sie die Solo Arbeit WHAT.YEAH., die 2014 zum Festival WORKS AT WORK in der Danshallerne Kopenhagen eingeladen wurde. Gemeinsam mit Elisabeth Hampe (Dramaturgie) und Frieder Blume (Sound Design) folgte das Stück TPFKAWY/Thepieceformerlyknownaswhatyeah, welche bei den Hessischen Theatertagen in Darmstadt 2017 gezeigt wurde. Ihre Masterabschlussarbeit PLAYBLACK, welche am Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt uraufgeführt wurde im Frühjahr/Sommer 2020 zur Tanzplattform Deutschland, dem Impulse Festival Showcase in NRW, sowie nach HELLERAU, europäisches Zentrum der Künste in Dresden eingeladen. In Tischkaus Folgearbeit BEING PINK AIN‘T EASY richtet sie die Auseinandersetzung noch stärker auf die weiße Behauptung von Neutralität, Normativität und Universalität und dem gleichzeitigen Begehren nach Schwarzer Verkörperung. BEING PINK AIN’T EASY prämierte im Oktober 2019 an de Sophiensælen in Berlin und wurde zum Friendly Confrontations Festival an den Münchner Kammerspielen sowie dem Tanzquartier in Wien eingeladen. Gemeinsam mit Elisabeth Hampe, Anta Helena Recke und Frieder Blume gründete sie 2020 das Deutsche Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music (DMSUBM) welches In Frankfurt am Main und in Berlin eröffnet wurde. Das DMSUBM ist Deutschlands führendes Museum für Schwarze Kultur, Popularmusik und Geschichte. Es beherbergt ein umfassendes Archiv an Schallplatten, Magazinen, Autogrammen und Erinnerungsstücken, die an einem lebendigen Ort der Vermittlung und Diskussion von Schwarzer Geschichte ausgestellt werden. Joana Tischkau lebt und arbeitet in Frankfurt am Main und Berlin. (berlinerfestspiele.de)

Frieder Blume ist Musikwissenschaftler, Komponist und Produzent. Er studierte Musikwissenschaft und Gender Studies an der Humboldt Universität in Berlin wo er sich mit den Verknüpfungen von Musik und gesellschaftlichen Identitätskonstruktionen beschäftigte. Als Sound Designer arbeitete er mit Joana Tischkau und Elisabeth Hampe an den Produktionen Being Pink Ain’t Easy (2019) und Colonastics (2020) zusammen. In 2020 komponierte er die Musik für den Film The Book of S of I. Chapter One: Creatures Born from Hopelessness für die Künstlerin und Filmemacherin Maren Blume. (ra.co/dj/friederblume/biography)

Frieder Blume ist Musikwissenschaftler, Komponist und Produzent. Er studierte Musikwissenschaft und Gender Studies an der Humboldt Universität in Berlin wo er sich mit den Verknüpfungen von Musik und gesellschaftlichen Identitätskonstruktionen beschäftigte. Als Sound Designer arbeitete er mit Joana Tischkau und Elisabeth Hampe an den Produktionen Being Pink Ain’t Easy (2019) und Colonastics (2020) zusammen. In 2020 komponierte er die Musik für den Film The Book of S of I. Chapter One: Creatures Born from Hopelessness für die Künstlerin und Filmemacherin Maren Blume. (ra.co/dj/friederblume/biography)

Raised by first-generation Haitians, Jean-Paul Bourelly grew up amidst an unusual blend of Haitian meringue, folkloric, and hard-edged urban blues of Chicago’s South Side. Along with his own singular musical vision, inspired by Howlin Wolf, Jimi Hendrix and a splash of Carlos Santana, Bourelly began to formulate his unique musical synthesis. At the age of 18, after a one year scholarship studying with the great alto saxophonist and educator Bunky Green, he moved to New York. During his early years he worked with notable jazz figures like drummer Elvin Jones, Pharoah Sanders, AACM founder Muhal Richard Abrams, Roy Haynes and recorded with Miles Davis. Along with engagements at the original Knitting Factory and tours in Europe he was an important figure on scenes like the Black Rock Coalition and Mbase. Reconnecting with Haitian musicians from the popular folkloric group Foula, he formed Ayibobo which merged his Haitian and his jazz improvisational sensibility. This was a first sign of him discovering his sound within an African space. In Berlin, he renewed his focus on the sound which today may be called Afro Futuristic. This was affirmed by his collaboration with historian Paul Gilroy on the Black Atlantic project (Berlin HKW 2004). This work would take him towards a wider perspective, an ideal of a possible Black Atlantic sound, something that could encompass the totality of his style. (bourelly.com)

Raised by first-generation Haitians, Jean-Paul Bourelly grew up amidst an unusual blend of Haitian meringue, folkloric, and hard-edged urban blues of Chicago’s South Side. Along with his own singular musical vision, inspired by Howlin Wolf, Jimi Hendrix and a splash of Carlos Santana, Bourelly began to formulate his unique musical synthesis. At the age of 18, after a one year scholarship studying with the great alto saxophonist and educator Bunky Green, he moved to New York. During his early years he worked with notable jazz figures like drummer Elvin Jones, Pharoah Sanders, AACM founder Muhal Richard Abrams, Roy Haynes and recorded with Miles Davis. Along with engagements at the original Knitting Factory and tours in Europe he was an important figure on scenes like the Black Rock Coalition and Mbase. Reconnecting with Haitian musicians from the popular folkloric group Foula, he formed Ayibobo which merged his Haitian and his jazz improvisational sensibility. This was a first sign of him discovering his sound within an African space. In Berlin, he renewed his focus on the sound which today may be called Afro Futuristic. This was affirmed by his collaboration with historian Paul Gilroy on the Black Atlantic project (Berlin HKW 2004). This work would take him towards a wider perspective, an ideal of a possible Black Atlantic sound, something that could encompass the totality of his style. (bourelly.com)

Kornelia Vossebein ist Projektleiterin „NICA artist development“ im Europäischen Zentrum für Jazz und aktuelle Musik Stadtgarten Köln. Zuvor hatte sie die künstlerische Leitung etwa des Bunker Ulmenwall in Bielefeld und des soziokulturellen Zentrums Zeche Karl in Essen inne. Sie arbeitete für Festivals wie das moers Festival und die Monheim Triennale und engagiert sich in zahlreichen Gremien auf Landes- wie Bundesebene, ist so beispielsweise seit 2018 eine vond rei Sprecher:innen der Bundeskonferenz Jazz. (NICA)

Kornelia Vossebein ist Projektleiterin „NICA artist development“ im Europäischen Zentrum für Jazz und aktuelle Musik Stadtgarten Köln. Zuvor hatte sie die künstlerische Leitung etwa des Bunker Ulmenwall in Bielefeld und des soziokulturellen Zentrums Zeche Karl in Essen inne. Sie arbeitete für Festivals wie das moers Festival und die Monheim Triennale und engagiert sich in zahlreichen Gremien auf Landes- wie Bundesebene, ist so beispielsweise seit 2018 eine vond rei Sprecher:innen der Bundeskonferenz Jazz. (NICA)

Sophie Emilie Beha ist Musikjournalistin. Sie moderiert Radiosendungen, Konzerteinführungen, Podiumsdiskussionen und Livestreams. Daneben schreibt sie Texte für verschiedene Fachmagazine und Zeitungen und managt Social-Media-Kanäle. (twitter.com/sophiemiliebeha)

Sophie Emilie Beha ist Musikjournalistin. Sie moderiert Radiosendungen, Konzerteinführungen, Podiumsdiskussionen und Livestreams. Daneben schreibt sie Texte für verschiedene Fachmagazine und Zeitungen und managt Social-Media-Kanäle. (twitter.com/sophiemiliebeha)

SAMSTAG – Vormittag

2. Oktober 2021

Thema:

Von Leuten und Liedern (case studies)

9:30:

Nico Thom

„Der Mann mit der schwarzen Stimme“.

Europäischer Amerikanismus am Beispiel von Bill Ramsey

— abstract: —

Der 1931 in Cincinnati/Ohio (USA) geborene Jazz-, Rhythm’n’Blues- und Folk-Sänger William McCreery Ramsey hat im deutschsprachigen Raum vor allem als Schlagersänger Bill Ramsey Bekanntheit erlangt. Er war darüber hinaus als Schauspieler, Moderator und Hochschuldozent sehr aktiv gewesen. Seit 1951 lebte und arbeitete er in Deutschland und der Schweiz; erst in Frankfurt am Main, dann in Zürich sowie Wiesbaden und seit 1991 in Hamburg, wo er bis zu seinem Tod im Juli 2021 seinen Ruhestand verbrachte. 1984 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft.

Anhand Ramseys Lebensgeschichte und seines künstlerischen Schaffens soll das kulturelle Phänomen des Europäischen Amerikanismus thematisiert werden. Gemeint ist damit die Amerikanisierung Europas, bei der sich die „westeuropäischen Nachkriegsgesellschaften aktiv mit strategischen Eigeninteressen und geschickten Aneignungsstrategien an der Amerikanisierung beteiligt haben“.

Im Vortrag werden unter anderem die Institutionen beleuchtet, die Ramseys Popularität befördert haben, z.B. die Radiosender American Forces Network (AFN) und das Kultur-Programm des Hessischen Rundfunks (HR 2 Kultur), die Fernsehsender Südwestfunk (SWF) und das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) sowie die Plattenlabel Polydor und Bear Family Records.

Auch einzelne Weggefährten von Ramsey werden in den Fokus genommen; bspw. der österreichische Filmregisseur Franz Marischka, der schweizer Jazz- und Schlagermusiker Hazy Osterwald sowie die beiden deutschen Musikproduzenten Heinz Gietz und Kurt Feltz.

Nicht zuletzt der rassisch-konnotierte Hautfarben-Aspekt soll zur Sprache kommen, denn obwohl Ramsey kein Afro-Amerikaner ist, wird ihm ein „schwarzes Timbre“ zugeschrieben.

— bio: —

Nico Thom studierte Musikwissenschaft, Philosophie, Wissenschafts-management und Hochschuldidaktik an den Universitäten in Leipzig, Halle/Saale, Jena, Oldenburg sowie Hamburg. Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er forschte und lehrte an (Musik-) Hochschulen und Universitäten in Leipzig, Klagenfurt (Österreich), Weimar, Rostock, Lübeck und Hannover. Seit 2021 ist er an der Hochschule für Künste in Bremen tätig. Neben seinen Aktivitäten in Forschung, Lehre und Verwaltung agiert er als Jazzmusiker und Labelbetreiber. (nico-thom.info/)

Nico Thom studierte Musikwissenschaft, Philosophie, Wissenschafts-management und Hochschuldidaktik an den Universitäten in Leipzig, Halle/Saale, Jena, Oldenburg sowie Hamburg. Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er forschte und lehrte an (Musik-) Hochschulen und Universitäten in Leipzig, Klagenfurt (Österreich), Weimar, Rostock, Lübeck und Hannover. Seit 2021 ist er an der Hochschule für Künste in Bremen tätig. Neben seinen Aktivitäten in Forschung, Lehre und Verwaltung agiert er als Jazzmusiker und Labelbetreiber. (nico-thom.info/)

10:30:

Peter Kemper

„Ich hatte halt den Blues nicht mit der Muttermilch eingesogen.“

Heinz Sauer & Archie Shepp – Differenzen eines musikalischen Dialogs

— abstract: —

Als am 24. September 1978 auf dem Deutschen Jazzfestival Frankfurt Heinz Sauer, Archie Shepp und George Adams in einer „Tenorsax-Battle“ aufeinandertrafen, kam es zu einer beispielhaften Kollision „afro-amerikanischer“ und „europäischer“ Jazzästhetik. Noch heute treiben die Erfahrungen von damals Heinz Sauer selbstreflexiv um: „Ich bin wirklich kein Rassist, aber ich dachte damals, verdammt, das schaffst du nicht, da hättest du auch so eine schwarze Mama haben müssen wie Shepp, die dich in den Armen wiegte. Ich hatte halt den Blues nicht mit der Muttermilch eingesogen, den ganzen afro-amerikanischen Background. Und ich dachte sofort, das darfst du nicht imitieren. Der hat etwas in seinem Blut, das du als weißer Deutscher nicht hast.“ (H.S. 2020)

An dieser Begegnung des Black Music-Verfechters Shepp, der als selbstbewusster Dramaturg des Free Jazz und später als aufgeklärter Neo-Traditionalist immer die Emanzipationspotentiale der „African American Music“ freizulegen suchte, mit dem durch europäische Klassik und einem national-konservativ geprägten Elternhaus sozialisierten Sauer lassen sich zahlreiche Aspekte des Kongressthemas exemplifizieren: Ist Jazz eine genuin afro-amerikanische Musik, die ihre Wurzeln in der black community heute mehr und mehr zu verlieren droht? Ist das selbst schon eine europäische Sichtweise? Warum verkörpert Jazz für Heinz Sauer immer den „Sound der Freiheit“? Gibt es ästhetische Qualitäten des Jazz, die über alle ethnischen, geographischen und nationalen Identitäten hinausweisen?

— bio: —

Peter Kemper, Jahrgang 1950, langjähriger Kulturredakteur im Hessischen Rundfunk (hr), von 1981 bis 2015 einer der Programmverantwortlichen für das Deutsche Jazzfestival Frankfurt. Seit 1981 Musikkritiker im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt John Coltrane – Eine Biographie und Eric Clapton – Ein Leben für den Blues, 2023 erscheint Der Sound der Freiheit – Jazz als Kampf um Anerkennung (alle Reclam-Verlag). (schallplattenkritik.de/jury/peter-kemper)

Peter Kemper, Jahrgang 1950, langjähriger Kulturredakteur im Hessischen Rundfunk (hr), von 1981 bis 2015 einer der Programmverantwortlichen für das Deutsche Jazzfestival Frankfurt. Seit 1981 Musikkritiker im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt John Coltrane – Eine Biographie und Eric Clapton – Ein Leben für den Blues, 2023 erscheint Der Sound der Freiheit – Jazz als Kampf um Anerkennung (alle Reclam-Verlag). (schallplattenkritik.de/jury/peter-kemper)

11:30:

Vincent Bababoutilabo

#BlackLivesMatter in der Musikpädagogik?

Über die Notwendigkeit rassismuskritischer Perspektiven in der Musikpädagogik

— abstract: —

Rassismus greift in unser menschliches Miteinander ein. Er trennt Menschen, versucht sie in Kategorien, Identitäten, Nationen, Kulturen oder Ethnien einzuschließen, unterstellt ein „kollektives Wesen“, bestimmt was „normal“, „eigen“ oder „fremd“ ist und organisiert Zugänge zu gesellschaftlichen Rechten, Teilhabe sowie Reichtum.

U.a. der grausame Anschlag von Hanau sowie die zahlreichen, darauffolgenden #BlackLivesMatter-Proteste des Jahres 2020 zeigten uns: Rassismus ist eine historisch gewachsene Realität, auch in Deutschland. Er durchdringt alle Bereiche, davon ist auch Jazzmusik nicht ausgenommen.

Wie stellt sich Rassismus im Jazz-Bereich dar? Was können wir dagegen tun? Diese Fragen greift Vincent Bababoutilabo auf. In seinem Vortrag präsentiert er eine Einführung in rassismuskritische Perspektiven, historischen Überblick sowie eine Diskussion von Jazz als antirassistische Praxis.

— bio: —

Vincent Bababoutilabo ist ein in Berlin lebender Musiker, Autor und Aktivist an der Schnittstelle zwischen Kunst und Politik. In den letzten Jahren fokussierten seine künstlerischen, wissenschaftlichen sowie aktivistischen Projekte insbesondere die Bereiche Migration, Flucht, Dekolonisierung, Ausbeutung und Widerständigkeit sowie die Suche nach positiven Visionen für eine gerechte Gesellschaft, in der wir alle ohne Angst verschieden sein können. Er ist freier Referent für rassismuskritische Musikpädagogik und Mitglied in zahlreichen zivilgesellschaftlichen Initiativen wie dem NSU-Tribunal oder der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD-Bund e.V.). (bababoutilabo.jimdofree.com)

Vincent Bababoutilabo ist ein in Berlin lebender Musiker, Autor und Aktivist an der Schnittstelle zwischen Kunst und Politik. In den letzten Jahren fokussierten seine künstlerischen, wissenschaftlichen sowie aktivistischen Projekte insbesondere die Bereiche Migration, Flucht, Dekolonisierung, Ausbeutung und Widerständigkeit sowie die Suche nach positiven Visionen für eine gerechte Gesellschaft, in der wir alle ohne Angst verschieden sein können. Er ist freier Referent für rassismuskritische Musikpädagogik und Mitglied in zahlreichen zivilgesellschaftlichen Initiativen wie dem NSU-Tribunal oder der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD-Bund e.V.). (bababoutilabo.jimdofree.com)

SAMSTAG – Nachmittag

2. Oktober 2021

Thema:

Wie wir die Welt sehen

14:00:

Jo Wespel & Sanni Lötzsch

FESTIVAL BOOST NOW! – Selbstermächtigung der Musiker:innen, Communities und zugängliche Strukturen

— abstract: —

Gemeinsam mit einem Kollektiv weiterer Musiker:innen riefen Jo Wespel und Sanni Lötzsch im Juni 2021 zu einer zukunftsorientierten und emanzipatorischen Meta Community auf. Sie streben 52 – deutschlandweit vernetzte – Communitys an, die jeweils 52 einwöchige Musikfestivals im interdisziplinären Austausch und in einem „antirassistischen, queerfeministischen und gemeinwohlorientierten“ Rahmen veranstalten. In ihrer Realutopie „Festival Boost Now!“wollen sie die strukturell bedingte Chancenungleichheit sowie den Konkurrenzkampf in der Non-Mainstream-Music ausmanövrieren, ein größeres und diverseres Publikum ansprechen, die Demokratie stärken sowie frische Musik und Kunst fördern. Das Ziel: Jährlich und institutionell 365 Tage innovative MUSIK, Gemeinwohl, Interdisziplinarität, Multiperspektivität, Intersektionalität, Antirassismus, Queerfeminismus, Diversität, Plurale Ökonomik, Aktivismus, Nachhaltigkeit, Kooperation, Bildung, Demokratie, Vorträge, Flashmobs, Workshops, Unterricht für Benachteiligte, Transparenz, Inklusion, Offenheit, Respekt, Potenzialentfaltung, Gemeinschaft → FUN!

Schlagzeuger Jim Black nennt das Konzept „ein Leuchtfeuer der Inspiration“. „They not only dream of what‘s possible, they actually turn these ideas and inspirations into tangible realities, that we can all take part in, … a completely immersive experience.“

–bios:–

Sanni Lötzsch ist Musikerin, Komponistin und Produzentin, Subkultur-Festival-Organisatorin und Queerfeministin. Sie ist musikalisch vor allem mit ihrem Solo-Projekt KID BE KID international unterwegs und auf renommierten Festivals wie dem Festival International de Jazz de Montréal (CAN), Elbjazz, Fusion Festival, X-Jazz u.v.m. zu sehen gewesen. Ihr einzigartiges Skillset aus Beatboxing, Gesang, Klavier und Synthesizer trifft auf poetische Lyrics und rhythmische Virtuosität. Als Mitglied des Subwater-Beats-Kollektivs aus Berlin und Dresden hat sie zahlreiche Festivals und Konzerte mitorganisiert. Durch ihr künstlerisches Schaffen sowie in Workshops für Beatboxing, Arrangement, Komposition und Gesang empowered sie Menschen als wichtiges Vorbild auf dem Weg in eine Gesellschaft, die keine Rollenklischees mehr braucht. (springstoff.com)

Sanni Lötzsch ist Musikerin, Komponistin und Produzentin, Subkultur-Festival-Organisatorin und Queerfeministin. Sie ist musikalisch vor allem mit ihrem Solo-Projekt KID BE KID international unterwegs und auf renommierten Festivals wie dem Festival International de Jazz de Montréal (CAN), Elbjazz, Fusion Festival, X-Jazz u.v.m. zu sehen gewesen. Ihr einzigartiges Skillset aus Beatboxing, Gesang, Klavier und Synthesizer trifft auf poetische Lyrics und rhythmische Virtuosität. Als Mitglied des Subwater-Beats-Kollektivs aus Berlin und Dresden hat sie zahlreiche Festivals und Konzerte mitorganisiert. Durch ihr künstlerisches Schaffen sowie in Workshops für Beatboxing, Arrangement, Komposition und Gesang empowered sie Menschen als wichtiges Vorbild auf dem Weg in eine Gesellschaft, die keine Rollenklischees mehr braucht. (springstoff.com)

Der Gitarrist Jo Wespel ist auch Komponist, Producer, Forscher, Tutor, Denker, (Festival-) Organisator, Postzeitgenosse, Subkulturschaffender, Xenofeminist, Motivator, Antirassist, Reisender, leidenschaftlicher Lacher und privilegierter Bewohner des Planeten Erde. Seine prozess- und nachhaltigkeitsorientierten Bands und Projekte sind: Zur Schönen Aussicht, Sinularia, Beatdenker, Recursive Rhythm Get-Together, Festival Boost Now! und das Subwater Beats Kollektiv. Egal was er macht, es geht immer um Austausch, Energie, Innovation, Synergie, Spekulation, Multidimensionalität, Offenheit, Community, Pluralismus, Vorstellungskraft, Rhythmus, Frische, Komplexität, Menschen und endless FUN! (subwaterbeats.de)

Der Gitarrist Jo Wespel ist auch Komponist, Producer, Forscher, Tutor, Denker, (Festival-) Organisator, Postzeitgenosse, Subkulturschaffender, Xenofeminist, Motivator, Antirassist, Reisender, leidenschaftlicher Lacher und privilegierter Bewohner des Planeten Erde. Seine prozess- und nachhaltigkeitsorientierten Bands und Projekte sind: Zur Schönen Aussicht, Sinularia, Beatdenker, Recursive Rhythm Get-Together, Festival Boost Now! und das Subwater Beats Kollektiv. Egal was er macht, es geht immer um Austausch, Energie, Innovation, Synergie, Spekulation, Multidimensionalität, Offenheit, Community, Pluralismus, Vorstellungskraft, Rhythmus, Frische, Komplexität, Menschen und endless FUN! (subwaterbeats.de)

15:00:

Luise Volkmann

Ritualität im Jazz

Luise Volkmann & Ella O’Brien-Coker

Ritualität, unsere vielen Identitäten und das performative Sprechen

— abstract: —

Kommt! Singt, nein schreit unsere Hymne „Kill your darlings, live the kitsch, we dance down our creed. There’s to many walls ‚round here, dreams to come“. In der Arbeit mit ihrem Ensemble LEONEsauvage beschäftigt sich Luise Volkmann seit einigen Jahren damit einen musikalisch-rituellen Moment zu schaffen, der Musiker:innen und Publikum gemeinsam in Ekstase bringt: „vowing we bear creative notion“. In Bezugnahme auf verschiedene afrikanische Musikauffassungen und afroamerikanischen Free Jazz reflektiert sie in ihrer Arbeit ihr Selbstbild als deutsche Musikerin sowie neue und alte Formen von Musik, Konzert, Grenze und Ritual.

Anders als in Diskursen um kulturelle Aneignung, möchte Volkmann mit dem Konzept des Rituals die verbindenden Seins-Ebenen in den Vordergrund stellen: „let’s uphold the seldom glance of recognition“. Im Ritual vermutet Volkmann verbindende Elemente der Alltäglichkeit, der Gemeinschaft und der kraftvollen Praxis von Musik. In einer rituellen lecture performance sucht Volkmann nach Wegen des Mehr-Mensch-Sein.

Mit dem Mensch-Sein und mit unseren vielen Identitäten beschäftigt sich im Anschluss das inszenierte Gespräch von Ella O’Brien-Coker und Luise Volkmann. Sie arbeiten sich an verschiedenen Ängsten, Hemmungen und Rollen* ab, die Debatten um unterschiedliche Diskriminierungsformen immer wieder begleiten und verändern. (*LUISE: Auch unsere Diskurse sind ritualisiert).

Im Zwiegespräch wird das Spannungsfeld zwischen Identität, Positionierung und somit der Frage von (Un)Eindeutigkeit erschlossen. Was bedeutet eine tiefere Verhandlung der inneren Verhältnisse nach Außen? Und inwiefern kann dies zum aktuellen Diskurs beitragen?

In einem performativen Prozess dekonstruieren sie ihre Identitäten als weiße* und Schwarze Frauen* in einen Raum voller Gefühle, Sensibilität und Vertrauen (*ELLA: de-koloniale und queer-feministische Schreibpraxis, z.B. dass wir bei weiß und Schwarz nicht von visuellen Beschreibungen, sondern von der gesellschaftlichen Erfahrung sprechen).

#Ritual, Safer Space, Begegnung, Gemeinschaft, Gefühl, Liebe, Empowerment, Performativ, Intersektionalität, Identität

— bios: —

Luise Volkmann ist eine junge Composer-Performerin aus Bielefeld. Sie hat Saxophon, Komposition und Musikwissenschaft in Leipzig, Paris und Köln studiert. Ihr Reisen und Leben in Deutschland, Frankreich, Dänemark, Palästina und Brasilien hat sie für verschiedene künstlerische und sozio-kulturelle Projekte inspiriert. Sie interessieren die Arbeit im Kollektiv, politische, soziale und ästhetische Betrachtung von Musik und das Wissen aus unterschiedlichen Kunst-, Praxis- und Lebensbereichen. (luisevolkmann.jimdofree.com/)

Luise Volkmann ist eine junge Composer-Performerin aus Bielefeld. Sie hat Saxophon, Komposition und Musikwissenschaft in Leipzig, Paris und Köln studiert. Ihr Reisen und Leben in Deutschland, Frankreich, Dänemark, Palästina und Brasilien hat sie für verschiedene künstlerische und sozio-kulturelle Projekte inspiriert. Sie interessieren die Arbeit im Kollektiv, politische, soziale und ästhetische Betrachtung von Musik und das Wissen aus unterschiedlichen Kunst-, Praxis- und Lebensbereichen. (luisevolkmann.jimdofree.com/)

Für Ella O’Brien-Coker sind die verschiedenen Rollen, die ihre Identität ausmachen immer eine Frage des Kontexts. Als Sängerin/Lyrikerin/Rapperin mit verschiedenen Bands und Projekten auf der Bühne und im Proberaum. Als Musikwissenschaftlerin und Autorin auf der Spur dessen, was zwischen den Zeilen steht. Als intersektionale Aktivistin einstehend für marginalisierte Positionen und engagiert in Community-Arbeit. Als Tochter und Schwester Teil eines komplexen Familienzusammenhangs, der die Grundlage für alle vorangegangenen Interessen darstellt. Und nicht zuletzt als Ella einfach all diese Dinge gleichzeitig und noch ein wenig mehr. (facebook.com/ellaobc/)

Für Ella O’Brien-Coker sind die verschiedenen Rollen, die ihre Identität ausmachen immer eine Frage des Kontexts. Als Sängerin/Lyrikerin/Rapperin mit verschiedenen Bands und Projekten auf der Bühne und im Proberaum. Als Musikwissenschaftlerin und Autorin auf der Spur dessen, was zwischen den Zeilen steht. Als intersektionale Aktivistin einstehend für marginalisierte Positionen und engagiert in Community-Arbeit. Als Tochter und Schwester Teil eines komplexen Familienzusammenhangs, der die Grundlage für alle vorangegangenen Interessen darstellt. Und nicht zuletzt als Ella einfach all diese Dinge gleichzeitig und noch ein wenig mehr. (facebook.com/ellaobc/)

16:30:

Panel 3

Exportieren wir eigentlich nur Musik oder auch unsere Weltsicht?

- Constanze Schliebs

- Therese Hueber (Goethe-Institut)

- Sylvia Freydank (IMD)

- Moderation: Sophie Emilie Beha

— abstract: —

Im abschließenden Panel fragen wir danach, welchen Einfluss unsere Eigen- und Fremdsicht auf den Dialog mit “der Welt” hat. Wir haben dazu Constanze Schliebs eingeladen, die über viele Jahre Agenturerfahrung im In- und Ausland verfügt, außerdem als Kuratorin und Festivalgründerin in China aktiv war und ist, Sophie-Therese Hueber vom Musikbereich des Goethe-Instituts, sowie Sylvia Freydank vom Internationalen Musikinstitut Darmstadt (Ferienkurse für Neue Musik), Institutionen, bei denen ähnliche Diskussion ebenfalls seit längerem geführt werden (Moderation: Sophie Emilie Beha). Und wir fragen etwas provokant: “Exportieren wir eigentlich nur Musik oder auch unsere Weltsicht?”

— bios: —

Constanze Schliebs, Sinologin mit Schwerpunkt Peking Oper, seit 24 Jahren als Konzertagentin und Kuratorin selbständig. Neben Booking und Tournee Organisation in Europa und Asien auch Künstlermanagement. Künstlerische Leitung Tränenpalast und blueNites Festival 1999-2001, Festivalgründerin Jazz Improvise Meeting China, Kuratorin Jazzoffensive Potsdam. (asianetwork.de)

Constanze Schliebs, Sinologin mit Schwerpunkt Peking Oper, seit 24 Jahren als Konzertagentin und Kuratorin selbständig. Neben Booking und Tournee Organisation in Europa und Asien auch Künstlermanagement. Künstlerische Leitung Tränenpalast und blueNites Festival 1999-2001, Festivalgründerin Jazz Improvise Meeting China, Kuratorin Jazzoffensive Potsdam. (asianetwork.de)

Therese Hueber hat Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Ethnologie studiert. Nach Tätigkeiten am Institut für Musikwissenschaft der LMU und in einer PR-Agentur in München betreut sie seit 2011 in der Zentrale des Goethe-Instituts die Förderprogramme im Bereich Musik. (goethe.de)

Sylvia Freydank, in Dresden geboren, studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Sprachwissenschaft in Dresden, Genf und Berlin. Nach verschiedenen Stationen bei Festivals, beim Musikverlag Schott und als freie Autorin ist sie seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team des Internationalen Musikinstituts Darmstadt (IMD) mit Schwerpunkt Projektentwicklung, künstlerische Planung und Kommunikation, u. a. für die Darmstädter Ferienkurse. (https://internationales-musikinstitut.de/de/imd/ueber/team/sylvia-freydank/)

Sylvia Freydank, in Dresden geboren, studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Sprachwissenschaft in Dresden, Genf und Berlin. Nach verschiedenen Stationen bei Festivals, beim Musikverlag Schott und als freie Autorin ist sie seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team des Internationalen Musikinstituts Darmstadt (IMD) mit Schwerpunkt Projektentwicklung, künstlerische Planung und Kommunikation, u. a. für die Darmstädter Ferienkurse. (https://internationales-musikinstitut.de/de/imd/ueber/team/sylvia-freydank/)

Sophie Emilie Beha ist Musikjournalistin. Sie moderiert Radiosendungen, Konzerteinführungen, Podiumsdiskussionen und Livestreams. Daneben schreibt sie Texte für verschiedene Fachmagazine und Zeitungen und managt Social-Media-Kanäle. (https://twitter.com/sophiemiliebeha?lang=de)

Sophie Emilie Beha ist Musikjournalistin. Sie moderiert Radiosendungen, Konzerteinführungen, Podiumsdiskussionen und Livestreams. Daneben schreibt sie Texte für verschiedene Fachmagazine und Zeitungen und managt Social-Media-Kanäle. (https://twitter.com/sophiemiliebeha?lang=de)

Das 17. Darmstädter Jazzforum wird gefördert von

… war in Syrien acht Jahre lang Mitglied des Syrischen Nationalorchesters und des National Syrian Orchestra of Arabic Music sowie des Mediterranean Orchestra gewesen, bevor er dem syrischen Bürgerkrieg nach Deutschland entfloh. Von 2015 bis 2018 war der Bratschist Mitglied im Florida Lake Symphony Orchestra. Internationale Tourneen mit all diesen Orchestern führten ihn durch Europa und in die halbe arabische Welt.

… war in Syrien acht Jahre lang Mitglied des Syrischen Nationalorchesters und des National Syrian Orchestra of Arabic Music sowie des Mediterranean Orchestra gewesen, bevor er dem syrischen Bürgerkrieg nach Deutschland entfloh. Von 2015 bis 2018 war der Bratschist Mitglied im Florida Lake Symphony Orchestra. Internationale Tourneen mit all diesen Orchestern führten ihn durch Europa und in die halbe arabische Welt. … hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Karriere hingelegt, die sie in eine Reihe mit anderen jungen (sie ist Jahrgang 1987) europäischen Spitzen-Trompeterinnen wie Andrea Motis, Laura Jurd oder Airelle Besson stellt. Seit 2020 ist sie Resident des NICA-Artist Development Program im Kölner „Stadtgarten“. Heidi Bayer ist eine von drei Nominierten für den diesjährigen „Deutschen Jazzpreis“ in der Kategorie „Blechblasinstrumente“.

… hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Karriere hingelegt, die sie in eine Reihe mit anderen jungen (sie ist Jahrgang 1987) europäischen Spitzen-Trompeterinnen wie Andrea Motis, Laura Jurd oder Airelle Besson stellt. Seit 2020 ist sie Resident des NICA-Artist Development Program im Kölner „Stadtgarten“. Heidi Bayer ist eine von drei Nominierten für den diesjährigen „Deutschen Jazzpreis“ in der Kategorie „Blechblasinstrumente“. … fand 1993 den weiten Weg von Belo Horizonte ins beschauliche Rheinhessen. Die Tochter einer Musikerfamilie, die als Perkussionistin bereits in Brasilien mit vielen großen Namen aufgetreten war, fasste in Deutschland und Europa schnell in der vitalen Latin-Szene Fuß. Neben „ernsthaften“ musikalischen Projekten mit Airto Moreira, Paulo Cardoso, Edo Zanki oder dem auch kommerziell sehr erfolgreichen LatinJazz-Projekt Café del Mundo, sah man die Perkussionistin in vielen Fernsehshows an der Seite von Nina Hagen, Grace Jones, Lou Bega oder gelegentlich auch in der „Harald-Schmidt-Show“.

… fand 1993 den weiten Weg von Belo Horizonte ins beschauliche Rheinhessen. Die Tochter einer Musikerfamilie, die als Perkussionistin bereits in Brasilien mit vielen großen Namen aufgetreten war, fasste in Deutschland und Europa schnell in der vitalen Latin-Szene Fuß. Neben „ernsthaften“ musikalischen Projekten mit Airto Moreira, Paulo Cardoso, Edo Zanki oder dem auch kommerziell sehr erfolgreichen LatinJazz-Projekt Café del Mundo, sah man die Perkussionistin in vielen Fernsehshows an der Seite von Nina Hagen, Grace Jones, Lou Bega oder gelegentlich auch in der „Harald-Schmidt-Show“. … ist seit 2021 künstlerischer Leiter der Darmstädter Jazz Conceptions und damit Nachfolger seines langjährigen musikalischen Mentors und Freundes Jürgen Wuchner. Partheil ist einer der aktivsten Protagonisten der Darmstädter Szene, beeinflusst von der Musik Duke Ellingtons, Thelonious Monks, kubanischen Rhythmen und dem Blues. Er ist nicht nur ein versierter Pianist in sämtlichen Stilistiken des Jazz, sondern auch als Komponist tätig. In seinen Kompositionen geht er äußerst kreativ mit den verschiedenen Einflüssen um, die ihn als Musiker prägen.

… ist seit 2021 künstlerischer Leiter der Darmstädter Jazz Conceptions und damit Nachfolger seines langjährigen musikalischen Mentors und Freundes Jürgen Wuchner. Partheil ist einer der aktivsten Protagonisten der Darmstädter Szene, beeinflusst von der Musik Duke Ellingtons, Thelonious Monks, kubanischen Rhythmen und dem Blues. Er ist nicht nur ein versierter Pianist in sämtlichen Stilistiken des Jazz, sondern auch als Komponist tätig. In seinen Kompositionen geht er äußerst kreativ mit den verschiedenen Einflüssen um, die ihn als Musiker prägen. … hat sie alle begleitet: Joe Pass, Lee Konitz, Dave Liebman, Kenny Wheeler, Charlie Mariano, Thomas Stanko, Albert Mangelsdorf, Doug Rainey, Randy Brecker, Don Friedman, Philippe Catherine, Keith Copeland … eine nicht enden wollende Reihe großartiger Jazzmusiker. Und wahrscheinlich wäre die Reihe der Länder, in denen Ramond noch nicht aufgetreten ist weitaus kürzer als die Liste seiner internationalen Gastspiele. Hinzu kommen annähernd 100 Einspielungen auf CD oder Schallplatte.

… hat sie alle begleitet: Joe Pass, Lee Konitz, Dave Liebman, Kenny Wheeler, Charlie Mariano, Thomas Stanko, Albert Mangelsdorf, Doug Rainey, Randy Brecker, Don Friedman, Philippe Catherine, Keith Copeland … eine nicht enden wollende Reihe großartiger Jazzmusiker. Und wahrscheinlich wäre die Reihe der Länder, in denen Ramond noch nicht aufgetreten ist weitaus kürzer als die Liste seiner internationalen Gastspiele. Hinzu kommen annähernd 100 Einspielungen auf CD oder Schallplatte.

Ihre viertägige heimat@jazzinstitut-Residenz in Darmstadt vom 18. bis 22. August 2022 nutzten die fünf Musiker:innen der Nürnberger Band

Ihre viertägige heimat@jazzinstitut-Residenz in Darmstadt vom 18. bis 22. August 2022 nutzten die fünf Musiker:innen der Nürnberger Band

Wolfram Knauer leitet seit 1990 das Jazzinstitut Darmstadt. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt Monographien über Louis Armstrong (2010, 2021), Charlie Parker (2014), Duke Ellington (2017) sowie ‚Play yourself, man!‘ Die Geschichte des Jazz in Deutschland (2019). Im Frühjahr 2008 lehrte er als erster nicht-amerikanischer Louis Armstrong Professor of Jazz Studies an der Columbia University in New York.

Wolfram Knauer leitet seit 1990 das Jazzinstitut Darmstadt. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt Monographien über Louis Armstrong (2010, 2021), Charlie Parker (2014), Duke Ellington (2017) sowie ‚Play yourself, man!‘ Die Geschichte des Jazz in Deutschland (2019). Im Frühjahr 2008 lehrte er als erster nicht-amerikanischer Louis Armstrong Professor of Jazz Studies an der Columbia University in New York.

Das Album „Dreams To Come” kommt gerade zur richtigen Zeit und setzt der schwierigen und komplexen Zeit, die hinter uns liegt, Optimismus und Aktivismus entgegen. „Ich sehe die Musik im Herzen der Gesellschaft. Ich glaube daran, dass Kreativität das Mittel ist, mit dem man Umbrüche meistern kann und mit der das Leben noch lebenswerter und bunter wird.“

Das Album „Dreams To Come” kommt gerade zur richtigen Zeit und setzt der schwierigen und komplexen Zeit, die hinter uns liegt, Optimismus und Aktivismus entgegen. „Ich sehe die Musik im Herzen der Gesellschaft. Ich glaube daran, dass Kreativität das Mittel ist, mit dem man Umbrüche meistern kann und mit der das Leben noch lebenswerter und bunter wird.“

Willisau is a small Swiss town in the center of Europe. It is also the place where the pioneering international jazz avant-garde has been meeting since the mid-1960s.

Willisau is a small Swiss town in the center of Europe. It is also the place where the pioneering international jazz avant-garde has been meeting since the mid-1960s.